Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

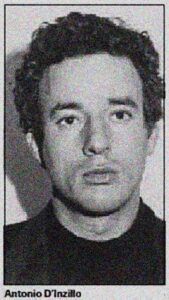

Verso la fine degli anni Settanta prendere un’arma in mano, a sedici anni, era un fatto abbastanza comune. Se si considera poi l’esperienza del terrorismo nero, e dei NAR in particolare, risalta subito all’occhio come alcuni personaggi, quali ad esempio Cristiano Fioravanti o Alessandro Alibrandi, abbiano scelto la via della lotta armata già da minorenni. In quest’ottica, la vicenda di Antonio D’Inzillo, detto Antonietto, arrestato per la prima volta nel 1979 in occasione del delitto Leandri, è molto simile. Ciò che lo contraddistingue da quei giovani protagonisti dell’eversione nera è il suo successivo ingresso nel mondo della criminalità organizzata, in particolar modo in quel che resta della Banda della Magliana, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Seppur il suo nome spunti fuori in molteplici fatti di sangue la figura di Antonietto resta ancora avvolta nel mistero, così come la sua morte avvenuta in circostanze sospette in un ospedale di Nairobi nel 2008.

«Antonio D’Inzillo», scrive Giovanni Bianconi su La Stampa nel 1993 «era il più giovane del commando. Mentre aspettava di essere interrogato, in questura, si rivolse a un funzionario: “Ma facciamo tardi? Perché se si va oltre le nove dovrei avvertire a casa”…». Siamo agli sgoccioli del 1979 e quel giovane, preoccupato di avvertire i suoi genitori per l’ora tarda, sta per essere accusato di omicidio volontario. Classe 1963, D’Inzillo è un ragazzo come tanti, di buona estrazione sociale; è figlio di un noto ginecologo e frequenta il liceo Giovan Battista Vico, a Roma nord. Nei giorni che seguono il suo primo arresto, i genitori lo definiscono un ragazzo influenzabile, affascinato dalle persone più grandi, ma che fino a quel momento non aveva creato problemi. Effettivamente il sedicenne Antonietto ha amicizie piuttosto «influenti», le stesse con le quali partecipa a uno dei delitti più tragici e assurdi che hanno insanguinato gli anni Settanta.

«Antonio D’Inzillo», scrive Giovanni Bianconi su La Stampa nel 1993 «era il più giovane del commando. Mentre aspettava di essere interrogato, in questura, si rivolse a un funzionario: “Ma facciamo tardi? Perché se si va oltre le nove dovrei avvertire a casa”…». Siamo agli sgoccioli del 1979 e quel giovane, preoccupato di avvertire i suoi genitori per l’ora tarda, sta per essere accusato di omicidio volontario. Classe 1963, D’Inzillo è un ragazzo come tanti, di buona estrazione sociale; è figlio di un noto ginecologo e frequenta il liceo Giovan Battista Vico, a Roma nord. Nei giorni che seguono il suo primo arresto, i genitori lo definiscono un ragazzo influenzabile, affascinato dalle persone più grandi, ma che fino a quel momento non aveva creato problemi. Effettivamente il sedicenne Antonietto ha amicizie piuttosto «influenti», le stesse con le quali partecipa a uno dei delitti più tragici e assurdi che hanno insanguinato gli anni Settanta.

Il pomeriggio del 17 dicembre 1979 tre giovani sono appostati in piazza Dalmazia. Nella buia piazzetta, stretta tra Corso Trieste e viale Regina Margherita, si trova lo studio legale di Giorgio Arcangeli, un avvocato dei «neri» da questi ultimi considerato ormai un delatore, reo di aver concorso all’incriminazione di un suo assistito, Pierluigi Concutelli, esponente di spicco di Ordine Nuovo, accusato di aver ucciso tre anni prima il giudice Vittorio Occorsio. I giovani sono Bruno Mariani, Antonio Proietti e un terzo personaggio, coordinatore dell’azione, che si fa chiamare il «Tenente». Quest’ultimo, l’unico a non essere tratto in arresto, viene poi riconosciuto in Giusva Fioravanti. Poco distante, a bordo di una Simca Horizon rubata, c’è il sedicenne Antonio D’Inzillo in compagnia di Sergio Calore. Quel pomeriggio l’avvocato Arcangeli non si reca presso lo studio, ma di fronte alla palazzina transita invece il ventiquattrenne Antonio Leandri, giovane studente e operaio della Contraves: ha la stempiatura come Arcangeli e al richiamo «avvocato!» fa il tragico errore di girarsi. Il gruppo fa fuoco, Leandri muore in pochi istanti. Calore, Mariani e Proietti fuggono con la Simca guidata da D’Inzillo ma vengono intercettati da una pattuglia e tratti in arresto. Il «Tenente» invece riesce a dileguarsi.

«Antonio D’Inzillo», scrive Raffaella Notariale nel suo libro Il Boss della Banda della Magliana, «in questura scoppia a piangere e racconta tutto. Sostiene che a lui avevano parlato di una gambizzazione: viene arrestato e la stampa gli affibbia il soprannome di Baby Killer». Eppure la versione del giovane Antonietto non convince gli inquirenti. Il sedicenne «immaturo e influenzabile» in realtà risulta pienamente coinvolto nel disegno eversivo degli eredi di Ordine Nuovo. Pochi giorni prima, infatti, viene scoperto un covo riconducibile a Terza Posizione in via Alessandria, a pochi passi da Porta Pia, dove viene trovato materiale esplosivo e alcune armi. Tra queste viene rinvenuta anche una carabina di proprietà del padre di D’Inzillo, la cui scomparsa viene denunciata nei giorni precedenti il blitz. Lo stesso Antonietto, inoltre, ammette di essersi recato in piazza Dalmazia già una settimana prima, in compagnia proprio di Mariani e Proietti, con l’obiettivo di «bastonare» l’avvocato delatore, ma Arcangeli non si era presentato sul posto. Sette giorni dopo il piano cambia, ma a rimetterci la vita è un povero operaio di ventiquattro anni.

Per l’omicidio Leandri il processo si conclude in appello nel 1985. Dei quattro ergastoli comminati in primo grado, viene confermato il carcere a vita solo a Giusva Fioravanti mentre Paolo Signorelli, considerato inizialmente il mandante, viene assolto per non aver commesso il fatto. Le pene più lievi sono per Sergio Calore, divenuto collaboratore di giustizia, e D’Inzillo: quindici anni. Ma Antonietto non li sconta tutti e tra decorrenza dei termini e benefici per minorenni esce dal carcere dopo appena sei anni di reclusione. Nella seconda metà degli anni Ottanta il giovane neofascista, riprendendo la Notariale, «è di nuovo libero e in carcere, evidentemente, ha imparato a non piangere più».

Al tramontare degli anni Ottanta i principali attori del terrorismo nero sono tutti, o quasi, dietro le sbarre. Tuttavia, con i processi ancora in corso, fuori dai penitenziari c’è ancora chi si adopera per la loro liberazione, specialmente per personaggi considerati di «spessore», come il già citato Concutelli o il terrorista Gilberto Cavallini. È proprio in relazione a questi ultimi che viene messo a punto un piano d’evasione dal carcere di Rebibbia, stroncato sul nascere dalle forze dell’ordine. È il 19 febbraio 1989 quando i carabinieri arrestano alla stazione Termini il neofascista Luca Onesti, che aveva appena preso in consegna una borsa da due sardi (Francesco Tamponi e Anna Casu) contenente pentrite e detonatori. Il fermato, con le manette ai polsi, prova a ingurgitare un pezzo di carta con su scritto tutto il piano, in parte recuperato ore dopo con una lavanda gastrica all’ospedale San Giovanni.

«Stanno preparando un’evasione in grande stile. La voce filtrata quattro mesi fa dal carcere di Rebibbia», si legge su La Repubblica il 22 febbraio 1989, «era fondata. Mancavano i particolari, le modalità, i tempi. Ma si conoscevano gli obiettivi: una fuga in massa di estremisti neri e di pezzi grossi della criminalità». Secondo la ricostruzione degli inquirenti, oltre alla liberazione di Concutelli e Cavallini, il piano prevedeva l’evasione dal carcere romano anche di Egidio Giuliani e Renato Vallanzasca. Grazie alle prime confessioni di Onesti, i primi di marzo, le forze dell’ordine intercettano gli altri complici. Sono Antonio D’Inzillo, Gianluca Ponzio e Giorgio De Angelis, fratello di Nanni. I primi due vengono fermati al deposito bagagli della stazione Tiburtina, mentre prelevano un borsone contenente un M12, una Browning 7.65 e due divise dei carabinieri.

Nel foglietto ingoiato da Onesti, forse scritto in carcere da Egidio Giuliani, gli investigatori trovano tutti i dettagli di un piano, tutto sommato, geniale. Si tratta di far pervenire in carcere una torta al profiterole, «condita» di pentrite e «farcita» con due pistole di piccolo calibro e coltelli. Su un articolo pubblicato su La Stampa il successivo 6 aprile, viene riportato uno stralcio delle istruzioni «ingoiate» da Onesti: «Travestiti da carabinieri, i complici dovevano bloccare il furgone che porta le torte in carcere: “Lo fermate e gli chiedete i documenti. Mentre uno lo tiene occupato, un altro apre da dietro il furgone e sostituisce la torta. La individuerete facilmente, perché è grossa e sta sicuramente sopra le altre… Parla di questo con Giorgio e Antonietto, e decidete con calma riflettendoci bene se ve la sentite”…».

Durante gli interrogatori, condotti dal giudice Salvi, D’Inzillo nega ogni addebito o partecipazione al disegno criminoso, ammettendo da parte sua il solo prelevamento delle armi presso la stazione Tiburtina. Sull’articolo de La Stampa viene riportata anche una sua dichiarazione, piuttosto esplicativa: «Si tratta di pura follia, per me quella gente può pure morirci in carcere». Sincero o no, questo è l’ultimo episodio che lega Antonietto al mondo dell’eversione nera prima di passare al più «variopinto» mondo della criminalità organizzata. Non prima, però, di rendersi protagonista di un altro, tragico e misterioso, fatto di cronaca nera.

Nei concitati mesi che precedono il 1990, Antonio D’Inzillo intraprende una relazione con una ragazza di buona famiglia, la ventunenne Patrizia Spallone. Gli Spallone sono una famiglia molto nota nella Capitale: lo zio Mario è stato il medico personale di Togliatti; il padre Ilio è comproprietario della famosa Villa Gina, clinica dell’EUR, famosa per l’evasione di Maurizio Abbatino e per lo scandalo degli aborti clandestini, scoppiato nel 2000, che valse alla struttura la denominazione di «clinica degli orrori». La stessa Patrizia non è nuova alle cronache in quanto nel 1977, all’età di nove anni, è vittima di un rapimento conclusosi con la sua liberazione e senza ricorrere a nessun pagamento di riscatto: a sequestrarla erano stati i suoi ex domestici, precedentemente licenziati dal padre, i quali si costituirono spontaneamente in quanto la bambina li aveva riconosciuti. Patrizia e Antonietto, entrambi figli di famosi ginecologi, hanno un rapporto burrascoso, che verso la fine del 1989 volge ormai al termine.

Il 20 novembre la Spallone raggiunge D’Inzillo ad Anzio. Secondo la ricostruzione fornita dai suoi familiari la giovane vuole interrompere la relazione. Nella serata i due viaggiano sulla Pontina in direzione Roma. Tra le 22 e le 22 e 30 succede l’impensabile: la ragazza sbalza fuori dall’automobile guidata da D’Inzillo, sbatte la testa contro il guardrail e muore sul colpo. La dinamica in cui si verifica l’incidente appare subito poco chiara; l’ipotesi di una tragedia non viene scartata, ma il fatto che alla guida dell’automobile ci sia stato un terrorista scatena più di un sospetto tra inquirenti, familiari e stampa.

La versione di D’Inzillo, come riporta L’Unità in un articolo del 29 marzo 1990, non convince: «L’auto ha sbandato dopo lo scoppio di un pneumatico e ci siamo schiantati contro un’altra vettura». La famiglia Spallone invoca l’omicidio volontario e accusa Antonietto di aver scaraventato la giovane fuori dall’abitacolo in seguito a una violenta discussione. Il loro legale, Carlo Taormina, gioca la carta del testimone «eccellente»: l’onorevole Silvia Costa, che in compagnia del suo autista in transito proprio sulla Pontina, avrebbe visto i due litigare a bordo della vettura. Ma l’allora deputata democristiana, con una dichiarazione diffusa a tutti gli organi di stampa, afferma di aver raggiunto il luogo dell’incidente solo a fatto compiuto e, dunque, la sua testimonianza non ha alcun valore decisivo per le indagini. Il giallo sulla morte di Patrizia resta irrisolto mentre D’Inzillo torna nuovamente latitante.

Durante la lunga detenzione trascorsa negli istituti di pena, nel corso degli anni Ottanta, D’Inzillo entra in contatto con il mondo della criminalità organizzata. In particolar modo stringe un forte legame con Marcello Colafigli, esponente della Banda della Magliana fedele alla fazione di Maurizio Abbatino e Toscano, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Maurizio Proietti. «Ho conosciuto Fausto Busato, insieme al D’Inzillo, alla pre-osservazione di Rebibbia nel 1983, 1984», racconta lo stesso Marcellone in un interrogatorio dell’agosto 1990 (ordinanza di rinvio a giudizio del giudice Otello Lupacchini), «ma mentre il D’Inzillo era internato, il Busato faceva lo spesino».

Il vendicatore di Franco Giuseppucci, ucciso in un agguato a piazza San Cosimato nel settembre del 1980, prende Antonietto sotto la sua ala protettrice. Per Colafigli quel ragazzo «esile e mingherlino», come lo descrive Vittorio Carnovale, è l’uomo giusto, affidabile, per i suoi progetti criminali. A confermarlo è lo stesso Maurizio Abbatino in un interrogatorio reso nel dicembre del 1992: «Con noi era anche detenuto tal D’Inzillo, al quale Marcello Colafigli, nonostante la differenza di età – era molto più giovane di lui – mostrava di essere particolarmente attaccato»; concetto che ribadisce anche in La verità del Freddo, il libro-intervista curato da Raffaella Fanelli: «D’Inzillo si dava la buonanotte con Marcello Colafigli, nel senso che erano molto legati».

Proprio mentre sui giornali monta il giallo sulla morte di Patrizia Spallone, il latitante Antonietto viene coinvolto nel disegno di vendetta ordito dai vecchi boss della fazione Magliana: l’eliminazione del capo dei Testaccini, Enrico De Pedis. Secondo la testimonianza di Carnovale, il 2 febbraio 1990 è proprio D’Inzillo a guidare la moto in via del Pellegrino con a bordo Dante Del Santo, con quest’ultimo che esplode contro Renatino il colpo mortale. Eppure, una volta diventato collaboratore di giustizia, il Coniglio inizialmente esita nel testimoniare contro l’ex terrorista nero. Perché ha paura. «Perché secondo me, D’Inzillo non ci avrebbe pensato due volte, pure a ammazzà un familiare, voglio dì, una donna…» spiega lo stesso Carnovale al PM De Gasperis in un’udienza del 1995.

Il latitante D’Inzillo, insomma, mette paura: è imprevedibile e pericoloso. Secondo quanto riportato in Segreto Criminale, il libro scritto da Sabrina Minardi e la giornalista Raffaella Notariale, anche Antonio Mancini si esprime in questi termini: «Un killer ricco d’ardimento che non ha paura di niente e di nessuno e che non uccide per motivi d’interesse, ma per una sua particolare affezione per Colafigli, al quale è legatissimo». Fabiola Moretti, l’ex donna di Danilo Abbruciati e di Antonio Mancini, parla addirittura di «sudditanza psicologica» nei confronti di Marcellone.

All’indomani dell’omicidio De Pedis, D’Inzillo fugge all’estero con Carnovale e Colafigli. Con loro varca la frontiera austriaca, dove viene trattenuto per aver fornito documenti falsi. Li segue poi in Olanda, ad Amsterdam, dove ad attenderli c’è una vecchia conoscenza della banda, Gianni Girlando. Per quanto riguarda il soggiorno nella terra dei tulipani, c’è una piccola parentesi che riguarda l’ex terrorista nero. Un anno più tardi, infatti, poco distante dalla capitale olandese, viene rinvenuto cadavere un cittadino di origine turca, tale Ercan Mahmut Inangiray, personaggio che poi risulterà in contatto con vari personaggi dell’eversione nera e della malavita romana come Giuseppe Dimitri e Gianni Travaglini. Addosso a Inangiray viene trovata un’agenda con su scritto i contatti di Colafigli, Carnovale e dello stesso D’Inzillo, ma a parte questi indizi la polizia olandese e francese non arriverà mai a trovare gli autori di quell’omicidio.

D’Inzillo ormai è un killer che incute timore e anche un vecchio «drizzatorti» come Antonio Mancini ne riconosce il carisma e, in un certo senso, l’utilità: «Faceva molta paura. Quando sono uscito di galera», spiega l’Accattone in un’intervista rilasciata a L’Unità nel febbraio del 2010, «c’era chi mi doveva i soldi e faceva orecchie da mercante e per togliere il denaro a queste persone avevo messo in azione D’Inzillo, a cui avevo in precedenza fatto del bene per ringraziarlo di avere eliminato De Pedis».

Secondo Mancini, è proprio Antonietto uno dei due sicari che il 18 novembre 1991 uccide il pentito Claudio Sicilia nella borgata di Tor Marancia; un’ipotesi che però non ha mai avuto seri riscontri nei procedimenti giudiziari. Sembra invece certo che D’Inzillo si sia offerto di eliminare Angelo Angelotti, il traditore di De Pedis e di Massimo Barbieri, in quanto si temeva che, una volta arrestato, potesse fare i loro nomi. Ma Marcellone, amico di Angelotti fin dall’infanzia, lo risparmia dalla furia del suo pupillo. Anche Enrico Nicoletti, meglio conosciuto come il cassiere della Banda della Magliana, ormai privo della copertura di Renatino, finisce nel mirino di Colafigli e dell’ex terrorista ma, anche in questo caso, il piano omicida non si realizza. Nel giro di pochi mesi la maxi operazione «Colosseo» conduce tutti, o quasi, dietro le sbarre.

Nel 1992 D’Inzillo viene arrestato nei pressi di piazza Annibaliano, a Roma, sorpreso in casa di un personaggio che negli a venire farà molto parlare di sé: si tratta di Gennaro Mokbel, il «faccendiere nero», noto per lo scandalo Fastweb – Telecom Italia Sparkle, un maxi riciclaggio di oltre due miliardi di euro. L’imprenditore e Antonietto sono molto legati, il primo è molto più giovane e appoggia l’ex terrorista nella sua latitanza in Italia. A confermarlo è sempre Mancini nella già citata intervista del 2010: «Mò leggo che Mokbel fa l’imprenditore… Io lo conoscevo molto bene… mi ricordo che accompagnava Antonietto D’Inzillo, il mio amico, quello che mi faceva da tutela (…). Io gratificavo Mokbel e D’Inzillo: più di una volta ho dato a tutti e due dieci milioni ciascuno».

Quando Digos e Ucigos irrompono nell’appartamento del quartiere Africano, D’Inzillo deve scontare un residuo di pena per una rapina messa in atto alla fine degli anni Ottanta. Intanto i processi alla Banda della Magliana proseguono e i collaboratori di giustizia svelano i retroscena di alcuni omicidi eccellenti, tra cui quello di Renatino. In merito all’agguato di via del Pellegrino, infatti, nel 1996 D’Inzillo viene condannato all’ergastolo, ma in contumacia, perché l’ex terrorista ha di nuovo fatto perdere le sue tracce, fuggendo all’estero, e di lui non si saprà più nulla per moltissimi anni. L’Espresso, nel 2004, ipotizza che il latitante si trovi a Londra ma la pista, successivamente, si rivela errata.

Dal 1993 D’Inzillo vive stabilmente in Africa, si muove tra Kenya e Uganda, ed è diventato un potente uomo d’affari. Potrebbe definirsi una «seconda vita» ma, in realtà, Antonietto non ha rotto col suo passato. Resta in contatto con Mokbel, che verrà accusato di aver finanziato per lunghi anni la sua latitanza, e sembra ci sia sempre lui dietro il traffico e riciclo di diamanti per il quale il «faccendiere nero» viene accusato nel 2010. In Uganda D’Inzillo gestisce una fattoria, presiede alla realizzazione di alcune opere pubbliche (costruendosi anche la figura di «benefattore») e diviene uomo di fiducia del presidente ugandese Yoweri Museveni. Attività lecite e non, come si legge in un articolo pubblicato su La Repubblica nel febbraio del 2010: «Avrebbe lavorato per attività segrete come il trasporto di legname rubato in territorio sudanese, avrebbe gestito traffici d’oro dal Congo e ricoperto un ruolo nei rapporti con alcune organizzazioni paramilitari». Questo almeno fino al 25 giugno 2008, data presunta della sua morte.

«Per sei anni è stato un ragazzo d’oro, una persona squisita», dichiara il suocero di D’Inzillo a Il Giornale, all’indomani del suo decesso, «un pezzo di ragazzo assolutamente a modo che si è comportato con mia figlia in un modo meraviglioso. Vederlo ora accostato a questa storia della Orlandi e di quello lì, De Pedis, mi lascia senza parole». Secondo quanto riportato dai quotidiani dell’epoca, non sapevano nulla su Antonietto i familiari della moglie, che spiegano così, nel suddetto articolo, le motivazioni della sua latitanza in Africa: «Aveva avuto dei piccoli problemi legati a un incidente automobilistico, e che dunque preferiva non rischiare».

Morto per una presunta cirrosi epatica in un ospedale di Nairobi, D’Inzillo viene cremato poche ore dopo. Per gli inquirenti, che lo cercano dal 1993, è impossibile stabilirne ufficialmente il decesso, mentre nell’ambiente criminale si incomincia a dubitare della veridicità della notizia. «A proposito di Antonietto», scrive sempre Antonio Mancini nel libro Con il sangue agli occhi, curato da Federica Sciarelli, «ho letto sui giornali che è morto. Ma poiché oltre i suoi familiari nessun altro ha potuto constatare il decesso, questa incertezza ha creato nell’ambiente criminale un alone di mistero perché c’è sempre qualcuno che crede di averlo visto da qualche parte, alimentando una sorta di leggenda, un po’ come quella che avvolge Jim Morrison nel mondo rockettaro».

Per concludere, tali dichiarazioni, azzardate o no, hanno un significato ben preciso: anche da morto, quel ragazzo di buona famiglia, il baby killer, il terrorista, il criminale «morto come è vissuto, misteriosamente», metteva ancora paura.