Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

«A trentacinque anni De André si ritira: “Smetto di cantare e formo una comune agricola in Sardegna”». Nel febbraio del 1976, la rivista «Nuovo Sound» sintetizzava così una lunga chiacchierata con Fabrizio De André. Ma il cantautore genovese non mantenne quella promessa: non smise di cantare e non si ritirò (sia pure centellinando sempre dischi e tournée). La Sardegna, però, quella non la abbandonò più davvero: «Avevo comprato in Gallura, a 10 km da Tempio Pausania, 150 ettari di terreno con al centro un casolare diroccato, in cui all’inizio non arrivava né acqua corrente né elettricità». L’Agnata: così gli abitanti del posto chiamavano quella tenuta fuori dal mondo, quel luogo che De André scelse «forse per scappare alle cose che ad un cantautore famoso (ma anche intelligente), pesano e danno fastidio: sono gli obblighi contrattuali, la pubblicità, la vita assurda delle grandi città», scrisse «L’Unità» nell’agosto del 1979. «Per lui fu un modo per ritrovare la campagna astigiana perduta nell’infanzia», ha raccontato la compagna Dori Ghezzi, «per sfuggire alle sue origini alto borghesi, per sottrarsi a un ambiente che troppo spesso ti vuole come un pinguino ammaestrato».

Quella sera di fine estate del 1979, tre banditi incappucciati e armati irruppero in casa di De André dalla finestra della cucina: puntarono i fucili contro lui e Dori Ghezzi, li legarono con delle corde ottenute strappando le federe del letto, gli coprirono il volto, li caricarono su una Citroen Diane arancione targata Milano (poi ritrovata nei pressi del porto di Olbia) e li portarono via. Dopo due ore di tragitto, De André e la compagna furono condotti, a piedi, in uno di quei luoghi che, con sarcasmo barbaricino, i sardi chiamavano «Hotel Supramonte»: grotte e rifugi di fortuna sulle montagne sarde, in sentieri quasi inaccessibili per chiunque, se non per pastori e latitanti, che da generazioni avevano imparato a riconoscere ogni sasso, ogni ramo, ogni frammento di terra e di macchia mediterranea, negli anfratti più impervi e sperduti. Erano questi i «resort» in cui gli ospiti, i sequestrati, venivano «accuditi».

Quella sera di fine estate del 1979, tre banditi incappucciati e armati irruppero in casa di De André dalla finestra della cucina: puntarono i fucili contro lui e Dori Ghezzi, li legarono con delle corde ottenute strappando le federe del letto, gli coprirono il volto, li caricarono su una Citroen Diane arancione targata Milano (poi ritrovata nei pressi del porto di Olbia) e li portarono via. Dopo due ore di tragitto, De André e la compagna furono condotti, a piedi, in uno di quei luoghi che, con sarcasmo barbaricino, i sardi chiamavano «Hotel Supramonte»: grotte e rifugi di fortuna sulle montagne sarde, in sentieri quasi inaccessibili per chiunque, se non per pastori e latitanti, che da generazioni avevano imparato a riconoscere ogni sasso, ogni ramo, ogni frammento di terra e di macchia mediterranea, negli anfratti più impervi e sperduti. Erano questi i «resort» in cui gli ospiti, i sequestrati, venivano «accuditi».

Da quel giorno, i due artisti trascorsero quattro mesi quasi ininterrottamente legati a una quercia, su un giaciglio di foglie, in uno spiazzo nascosto da una fitta boscaglia. Nel frattempo, ricerche e trattative si intrecciavano, con risvolti talvolta tragicomici, come in quest’aneddoto raccontato nel libro «Amico fragile» da Cesare G. Romana, uno dei biografi di De André: «Le giacche azzurre perlustrarono le riserve sarde a caccia di indizi e di orme: si fecero riprendere dalla tv di Stato mentre fingevano di cercare i due rapiti, indovinate dove? In un boschetto vicino alla loro casa».

Ad aggiungere ulteriori afflizioni alla famiglia, già piegata dall’angoscia e dalla violenza insita in quell’assenza forzata, ci si misero – come in quasi tutti i casi di sequestro – anche i mitomani. Il figlio di Fabrizio, Cristiano De André, nella sua autobiografia «La versione di C.», ha raccontato: «Scoprii dopo pochi giorni un altro dramma dei sequestri: lo sciacallaggio. Tutti dicevano di avere con sé mio padre e Dori. In una telefonata ci dissero che avevano fatto a pezzi i corpi e che li avevano gettati nel cassonetto. Ogni volta ci fiondavamo nei luoghi indicati. Gli inquirenti ci spiegarono che ciò si verificava durante la maggior parte dei rapimenti. Ti abitui al fatto che esistano mentecatti che vivono esclusivamente per procurare dolore gratuito ai propri simili. A sentir loro, mio padre fu ammazzato più di una decina di volte». Da Genova rimbalzò la voce che due corpi, di un uomo e di una donna, fossero stati ripescati nelle acque del porto, ma era l’ennesimo falso allarme. Alla fine, il professor Giuseppe De André, padre di Fabrizio, ex allievo di Benedetto Croce e presidente del gruppo «Eridania», una delle personalità più in vista nella Genova del tempo (membro del Partito Repubblicano, fu vicesindaco della città), sborsò ai rapitori la somma pattuita, che da una prima richiesta di un miliardo, fu concordata in circa 600 milioni. La notte tra il 21 e il 22 dicembre 1979 Dori Ghezzi fu liberata, 3 ore più tardi i banditi rilasciarono anche «Faber».

Dopo il sequestro, De André e Dori Ghezzi, tra non poco stupore e sgomento, decisero di non abbandonare la Sardegna e tornarono a vivere all’Agnata. Il questore di Sassari dell’epoca – oltre che responsabile del nucleo anti-sequestri – era Giuseppe Montesano, ribattezzato dai giornali il «Maigret all’italiana» per via di alcune foto che lo ritraevano durante una retata con il classico look da poliziotto anni Sessanta: pistola in mano, occhiali scuri e giaccone di pelle davanti a un gruppo di malavitosi bloccati con le spalle al muro. Montesano offrì al cantautore una scorta, ma De André declinò. Queste le dichiarazioni che Faber rilasciò a un giornale locale: «Ci hanno già rapiti, è come se fossimo vaccinati contro i sequestri. E poi sarebbe inutile, non abbiamo più soldi». Nel frattempo, le indagini andavano avanti e i primi risultati non tardarono ad arrivare. Un pregiudicato, un certo Peppino Pala, fu sorpreso in un bar mentre si accendeva una sigaretta con una delle banconote del riscatto: una spacconata che gli costò l’arresto. Poco dopo gli inquirenti accertarono che Marco Cesari, un veterinario residente a Radicofani (un paese in provincia di Siena), stava riciclando parte del denaro del riscatto. Arrestato, Cesari vuotò immediatamente il sacco, facendo arrestare altre dieci persone: tra queste c’era Salvatore Marras detto «Mammuthone», assessore ai Lavori pubblici del Pci nel Comune barbaricino di Orune.

Dopo il sequestro, De André e Dori Ghezzi, tra non poco stupore e sgomento, decisero di non abbandonare la Sardegna e tornarono a vivere all’Agnata. Il questore di Sassari dell’epoca – oltre che responsabile del nucleo anti-sequestri – era Giuseppe Montesano, ribattezzato dai giornali il «Maigret all’italiana» per via di alcune foto che lo ritraevano durante una retata con il classico look da poliziotto anni Sessanta: pistola in mano, occhiali scuri e giaccone di pelle davanti a un gruppo di malavitosi bloccati con le spalle al muro. Montesano offrì al cantautore una scorta, ma De André declinò. Queste le dichiarazioni che Faber rilasciò a un giornale locale: «Ci hanno già rapiti, è come se fossimo vaccinati contro i sequestri. E poi sarebbe inutile, non abbiamo più soldi». Nel frattempo, le indagini andavano avanti e i primi risultati non tardarono ad arrivare. Un pregiudicato, un certo Peppino Pala, fu sorpreso in un bar mentre si accendeva una sigaretta con una delle banconote del riscatto: una spacconata che gli costò l’arresto. Poco dopo gli inquirenti accertarono che Marco Cesari, un veterinario residente a Radicofani (un paese in provincia di Siena), stava riciclando parte del denaro del riscatto. Arrestato, Cesari vuotò immediatamente il sacco, facendo arrestare altre dieci persone: tra queste c’era Salvatore Marras detto «Mammuthone», assessore ai Lavori pubblici del Pci nel Comune barbaricino di Orune.

Al processo di primo grado, che si tenne nel 1983 a Tempio Pausania, De André e Dori Ghezzi non si costituirono parte civile contro gli esecutori materiali. Non perdonarono, invece, i mandanti: «Erano persone benestanti, non sequestravano per sopravvivere, ma per arricchirsi», commentò De André. Il 24 marzo 1983 i componenti della banda vennero condannati dal tribunale di Tempio Pausania a 183 anni complessivi di reclusione, con pene che andavano dai nove anni e mezzo per Marras e Cesari – che avevano parlato – ai venticinque anni di carcere. Nel processo di appello, che si tenne l’anno seguente, i De André rinunciarono definitivamente alla costituzione di parte civile. Anni dopo, all’inizio degli anni Novanta, la stampa informò che uno dei rapitori, ritenuto il vivandiere della banda e condannato a venticinque anni di carcere, chiese al cantante di dare il suo consenso alla domanda di grazia presentata. De André, senza pensarci due volte, firmò.

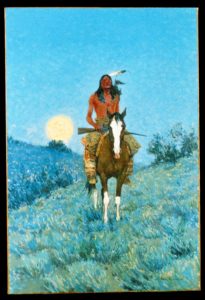

Da quell’esperienza, drammatica ma emozionante, De André trasse gli stimoli per realizzare un album straordinario, uscito nel 1981 e intitolato semplicemente «Fabrizio de André»; il disco fu poi ribattezzato da critica e pubblico «L’indiano», per via del guerriero pellerossa ritratto in copertina. Pieno di valenze simboliche sul tema della libertà, l’album fu interamente scritto con il giovane poeta e cantautore Massimo Bubola. Veronese, classe ’54, Bubola, un vero fuoriclasse della parola, fu compagno di viaggio del cantautore genovese già nel precedente album «Rimini» del 1978. Per chi ha amato De André, L’indiano è uno scrigno pieno di gemme preziose, uniche e indimenticabili: da «Quello che non ho» («Esprime la psicologia dei miei sequestratori. Era come se mi dicessero: “A me non serve niente, ma perché mi devono mettere sotto il naso la villa con piscina, l’automobile, l’aereo privato? A quel punto me ne creano il bisogno”») al «Canto del servo pastore», da «Hotel Supramonte» a «Franziska», da «Fiume Sand Creek» a «Se ti tagliassero a pezzetti». È un album ispirato e profondo, denso di fantasmi e allegorie, riflessioni sull’isolamento e sulla marginalità.

Da quell’esperienza, drammatica ma emozionante, De André trasse gli stimoli per realizzare un album straordinario, uscito nel 1981 e intitolato semplicemente «Fabrizio de André»; il disco fu poi ribattezzato da critica e pubblico «L’indiano», per via del guerriero pellerossa ritratto in copertina. Pieno di valenze simboliche sul tema della libertà, l’album fu interamente scritto con il giovane poeta e cantautore Massimo Bubola. Veronese, classe ’54, Bubola, un vero fuoriclasse della parola, fu compagno di viaggio del cantautore genovese già nel precedente album «Rimini» del 1978. Per chi ha amato De André, L’indiano è uno scrigno pieno di gemme preziose, uniche e indimenticabili: da «Quello che non ho» («Esprime la psicologia dei miei sequestratori. Era come se mi dicessero: “A me non serve niente, ma perché mi devono mettere sotto il naso la villa con piscina, l’automobile, l’aereo privato? A quel punto me ne creano il bisogno”») al «Canto del servo pastore», da «Hotel Supramonte» a «Franziska», da «Fiume Sand Creek» a «Se ti tagliassero a pezzetti». È un album ispirato e profondo, denso di fantasmi e allegorie, riflessioni sull’isolamento e sulla marginalità.

Ogni canzone meriterebbe un discorso a parte: la rabbia della sconfitta è cristallizzata nella fiera estraneità al mondo dei vincitori; il racconto dello sterminio degli indiani («massacrati da un’accozzaglia di ubriaconi nemmeno vestiti da soldati», dirà poi De André) è sovrapposto alle identità lacerate dei popoli perdenti; la ricerca della libertà sfuma nella solitudine solo apparente dei pastori, che vivono immedesimati con la natura; l’amore impossibile, carceriere e prigioniero, tra una donna e un bandito latitante si mescola, tra «tailleur grigio fumo» e invocazioni alla «signorina anarchia», a riferimenti nemmeno troppo velati alla strage di Bologna.

Questo disco si basava su un parallelismo, una similitudine, ben spiegata dallo stesso De André: i banditi sardi come gli indiani d’America: «in quei quattro mesi di sequestro, avevo visto in loro più una tribù di indiani che gli esponenti di un’organizzazione mafiosa. E, nella loro lotta per la sopravvivenza, avevo visto qualcosa di simile al destino degli indiani d’America: da un lato pensavo agli indiani sterminati dai vari Custer e Chivington, ghettizzati nelle riserve dal potere che aveva rapinato le loro terre, dall’altro ai sardi, cacciati sui monti dai cartaginesi, poi dai romani, esattamente come i pellerossa. Entrambi depredati della terra, ridotti a senzapatria, sacrificati all’avidità dei loro invasori».

Gli assalti dei nativi americani alle diligenze degli invasori bianchi, secondo De André, non erano poi così diversi dai sequestri di persona compiuti dalla malavita sarda ai danni di ricchi, meglio se «continentali» o stranieri: «Capita anche ai pochi indiani di Sardegna di assaltare le diligenze del padrone per riprendersi parte di quello che è stato loro tolto, specie quando non gli si concedono alternative. Ma è davvero tutta colpa loro, o piuttosto è anche dei tanti Custer che il colonizzatore gli ha mandato contro, in veste di finanzieri predoni? Io mi considero vittima di un drappello di Sioux che dovevano dimostrare il loro valore e ai quali il popolo bianco non lascia altro modo per guadagnarsi da vivere». A Tempio Pausania, nei primi giorni del sequestro, si affacciò anche il generale Dalla Chiesa per verificare se ci fossero moventi politici. Non ce n’erano, e Dalla Chiesa andò via altrettanto velocemente di come era arrivato. De André, a cui non mancava certo il gusto della provocazione e del paradosso, mesi dopo commentò: «Come se il tentativo di rivincita dei pellerossa contro gli abusi dei bianchi non fosse già, di per sé, un atto politico».

Queste radicali prese di posizione a molti non andarono giù, e durissimi furono gli attacchi che De André subì da parte di molti commentatori. Firme come Sergio Ricossa e Domenico Bartoli, voci molto stimate nel panorama conservatore, lo attaccarono con particolare veemenza. Bartoli scrisse di lui: «è uno snob viziato con velleità rivoluzionarie, un borghese ricco e capriccioso che si atteggia ad intellettuale di estrema sinistra. Siamo in piena sindrome di Stoccolma». A lui e ad altri, De André replicò: «Non ho mai conosciuto i mandanti del sequestro, io ho avuto a che fare con i guardiani: due pastori, due strumenti. Ho scelto di perdonarli perché, potendoci fare del male, hanno scelto di trattarci bene. Vorrei che certi Catoni, certa gente che mi dice: “dovevi prima impiccare e poi perdonare”, vivessero l’esperienza che abbiamo vissuto noi e provassero quanto è importante, in quelle condizioni, essere trattati con umanità». Cesare G. Romana scrisse che De André si macchiò del reato di «lesa borghesia». D’altra parte, se si pensa a quello che era il clima del periodo, quelle reazioni non possono stupire: nell’estate del ’79 i banditi avevano in mano contemporaneamente, in tutta l’isola, ben dieci ostaggi. Quello di De André e Ghezzi fu il quarto rapimento in dieci giorni. In una celebre vignetta, Forattini rappresentò la Sardegna a forma di orecchio mozzato grondante sangue. Da più parti si invocava l’intervento dell’esercito «per ristabilire il controllo dello Stato in una zona riottosa e ingovernabile». De André però, cocciutamente, ribadì: «Li osservavo durante il sequestro, e pensavo che i veri sequestrati in realtà fossero loro».

Queste radicali prese di posizione a molti non andarono giù, e durissimi furono gli attacchi che De André subì da parte di molti commentatori. Firme come Sergio Ricossa e Domenico Bartoli, voci molto stimate nel panorama conservatore, lo attaccarono con particolare veemenza. Bartoli scrisse di lui: «è uno snob viziato con velleità rivoluzionarie, un borghese ricco e capriccioso che si atteggia ad intellettuale di estrema sinistra. Siamo in piena sindrome di Stoccolma». A lui e ad altri, De André replicò: «Non ho mai conosciuto i mandanti del sequestro, io ho avuto a che fare con i guardiani: due pastori, due strumenti. Ho scelto di perdonarli perché, potendoci fare del male, hanno scelto di trattarci bene. Vorrei che certi Catoni, certa gente che mi dice: “dovevi prima impiccare e poi perdonare”, vivessero l’esperienza che abbiamo vissuto noi e provassero quanto è importante, in quelle condizioni, essere trattati con umanità». Cesare G. Romana scrisse che De André si macchiò del reato di «lesa borghesia». D’altra parte, se si pensa a quello che era il clima del periodo, quelle reazioni non possono stupire: nell’estate del ’79 i banditi avevano in mano contemporaneamente, in tutta l’isola, ben dieci ostaggi. Quello di De André e Ghezzi fu il quarto rapimento in dieci giorni. In una celebre vignetta, Forattini rappresentò la Sardegna a forma di orecchio mozzato grondante sangue. Da più parti si invocava l’intervento dell’esercito «per ristabilire il controllo dello Stato in una zona riottosa e ingovernabile». De André però, cocciutamente, ribadì: «Li osservavo durante il sequestro, e pensavo che i veri sequestrati in realtà fossero loro».

In altre dichiarazioni, come in quella riportata nel libro «E poi, il futuro» (a cura di Guido Harari), De André spiegò il suo atteggiamento con motivazioni più psicologiche e meno politiche: «Se trovi degli alibi alla persona che ti tratta male e dici “in fin dei conti me lo sono meritato”, ne esci pulito da un punto di vista psicologico. Invece, se la consideri un’offesa grave, come in effetti fa – comprensibilmente – la maggior parte delle persone sequestrate, ne esci sconvolto. Si vede che ho un cervello che si adatta alla necessità di vivere tranquillo e di non perdere l’autostima, senza andare in depressione». Rosanna Mani, che era stata la sua addetta stampa nei primi dischi, oltre che amica, quando seppe che aveva perdonato i suoi carcerieri, commentò così: «Non mi stupii. Aveva sempre cantato i deboli e gli emarginati, la sua comprensione per gli altri lo aveva indotto a capire e a non accusare». Un giorno del 1992, durante un incontro, a cui si era presentato senza clamori né fotografi, con i ragazzi reclusi nell’istituto di pena Is Arenas, uno di loro gli chiese se avrebbe accettato l’invito anche se fosse stato presente uno dei sequestratori. De André ribadì ancora una volta: «Non porto nessun rancore: se scegli di perdonare, devi perdonare fino in fondo. Quindi sì, sarei venuto».