Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

I muri di Torino raccontano i fatti di sangue di quest’anno, i nomi dei feriti e dei morti ammazzati si sovrappongono sui manifesti strappati e consunti, fra espressioni di sdegno e appelli al senso di responsabilità, agli inviti a isolare il terrorismo. L’elenco della violenza è lungo, una decina di dirigenti Fiat presi a rivoltellate alle gambe, spietati assassinii, il brigadiere di pubblica sicurezza Giuseppe Ciotta e l’avvocato Fulvio Croce e, ultimo, il gravissimo attentato a Carlo Casalegno, vice direttore de La Stampa. I manifesti e i posti di blocco in diverse strade della città sono l’unico segno delle giornate diverse che Torino sta vivendo: l’eco del raduno di 15 mila persone in piazza San Carlo venute a manifestare la loro solidarietà al giornalista colpito dalle Brigate rosse si è già spento dopo le ultime parole di Arrigo Levi, direttore de La Stampa e Diego Novelli, il sindaco.

Resta la realtà di sempre, i picchetti contro gli straordinari del sabato davanti ai cancelli di Mirafiori, i mille operai della Singer in cassa integrazione da venticinque mesi, la crisi della Montefibre, gli 80 mila disoccupati iscritti nelle liste di collocamento del Piemonte, il «Toro assassino» e la «Juve tbc», lessico violento della tifoseria, accanto a isolate scritte che, in periferia, inneggiano ai brigatisti rossi.

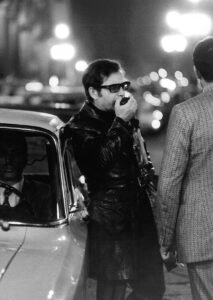

Il capo della squadra mobile di Torino Giuseppe Montesano (grazie alla pagina Facebook di Andrea Biscàro)

I trecento agenti di polizia arrivati da Milano e da Padova per dare una mano agli uomini del dottor Montesano, capo della squadra Mobile, e agli agenti della polizia, lavorano di notte, setacciano ogni angolo, perquisiscono, operano fermi, chiudono covi. «Normale routine, non drammatizziamo», dice Montesano, «faremo di tutto per prendere i criminali, come sempre». Nessun isterismo, solo la coscienza di essere in prima linea; non «caccia alle streghe», ma caccia ai veri responsabili della violenza; non leggi speciali, ma l’uso corretto di quelle che già esistono, rifiuto di «chiamate di correo» che mirano a coinvolgere in questo aspetto terribile della realtà sindacati, movimenti di estrema sinistra, intellettuali.

Torino, dopo l’attentato a Casalegno, risponde così, attraverso le parole di personalità che, condannando senza mezzi termini le azioni delle Brigate rosse, non vogliono farsi trascinare in un gioco pericoloso per la libertà e la democrazia già malata di questo paese. Dice il sindaco Diego Novelli, comunista: «In questa città si sta giocando una grossa partita, il terrorismo cerca di destabilizzare una situazione di dialogo fra padronato e lavoratori che stiamo portando avanti con molta fatica. Non ci riuscirà. A Torino ci sono sempre stati i due blocchi senza mediazioni; ora i punti di contatto fra imprenditori e classe operaia esistono, il dialogo è ripreso, non saranno le pistole a interromperlo».

Novelli è un realista, non nasconde dietro la diplomazia lo stato d’animo di indifferenza che gli operai di Torino hanno manifestato dopo l’attentato a Casalegno o in precedenza dopo gli attentati ai dirigenti della Fiat. «La reazione distaccata è comprensibile, i colpiti dalle Brigate rosse appartengono a un altro mondo, spesso avversario di quello operaio. La commovente partecipazione popolare ai funerali del giovane Crescenzio, il ragazzo bruciato vivo durante una manifestazione di ultrasinistra, ha dimostrato però che la classe operaia è sensibile quando è essa stessa a essere presa di mira».

La differenza fra distacco e cinismo della Torino operaia dopo un anno di violenza dei terroristi sta a cuore anche a Fausto Bertinotti, segretario regionale della Cgil: «Si chiede alla classe operaia di capire, di schierarsi apertamente contro la violenza», dice. «Benissimo, sta a noi sindacalisti fare questo, di cercare la modifica degli schemi antichi di divisione. Lo stiamo facendo, ma la controparte, diciamo così, agisce in questo senso? Quando si dice, come si ripete spesso, che il conflitto sociale genera la violenza, si ipotizza una equazione errata: scontro di classe eguale terrorismo. Ma dentro le lotte operaie non c’è violenza, il terrorismo non ha nulla a che fare con la battaglia quotidiana per i diritti dei lavoratori. Guai confondere l’avversario sociale attribuendogli in qualche modo la paternità del terrorismo».

Ci sono le Brigate rosse anche dentro la Fiat? «Se ci sono», continua Bertinotti, «dobbiamo vigilare per isolarle. Lo scontro sociale, specie dopo il convegno di Confindustria a Portofino, diventerà più duro: ma tocca alle forze operaie combatterlo. Le lotte sindacali, come manifestazioni di antiviolenza, sono l’antidoto più consistente al terrorismo».

La coscienza di non cadere nel tranello di una situazione grave, di perdere la testa, di accettare magari inconsciamente le provocazioni dei terroristi è presente anche a Corrado Ferro, segretario della Uil torinese. «Il movimento sindacale è impegnato da anni in trattative per rendere più accettabile questo paese dal punto di vista sociale, economico e giuridico. Quando ti vedi rovinare tutto il lavoro da un atto di delinquenza ti prende la rabbia. Come possono questi terroristi appropriarsi delle nostre battaglie?». Ferro si arrabbia davvero e dice: «C’è un’altra cosa che dobbiamo respingere. È l’accusa che alcuni fanno al sindacato di aver favorito nel passato certi atti di teppismo. Abbiamo sempre avuto una ferma posizione di condanna verso gli estremisti. Quando venne incatenato ai cancelli della Fiat il sindacalista della Cisnal, Labate, noi condannammo il gesto come facemmo del resto durante i vari vandalismi commessi alle catene di montaggio della fabbrica».

Umberto Agnelli, anni Settanta (scatto di Erich Koch per Anefo, rientrante nel Nationaal Archief olandese)

La Fiat come centro vitale di tutto, nel bene e nel male, è la realtà sempre presente in questa Torino dall’economia in precario equilibrio. La fabbrica di Agnelli è il perno attorno al quale ruotano attività che danno lavoro a migliaia di persone: ora la produzione «tira», si chiedono straordinari agli operai mentre altri settori, l’edilizia e l’alimentazione ad esempio, sono in crisi. Dice il senatore Umberto Agnelli: «La violenza che colpisce Torino in una crescente spirale ha per obiettivo principale i quadri della società. È una catena di attentati che rappresenta il momento più drammatico di un preciso disegno politico criminale realizzato spietatamente con freddezza e tracotanza. La scelta dei capi della Fiat come vittime di questa terrorizzante “decimazione” risponde a una precisa strategia di panico indiscriminato».

E il vice-presidente della Fiat conclude: «È ora che da parte di chi è preposto alla tutela della sicurezza pubblica venga compreso che la forza morale dei colpiti non è acquiescenza. Essa pretende oggi una risposta ferma e indilazionabile: questi criminali non devono continuare ad agire indisturbati».

Vigilanza, isolamento, applicazione delle leggi, nessun cedimento al ricatto della violenza. Sono queste le opinioni comuni di tutti coloro che abbiamo incontrato. In marzo dovrà tenersi a Torino il processo ad alcuni membri delle Brigate rosse. Si farà? Dice Aldo Viglione, presidente della Giunta regionale piemontese: «Si deve fare. Dove manca lo Stato, dove manca il ministro della Giustizia, ci sono le forze popolari, le istituzioni a garantire che il processo deve avere luogo. Per sancire che le Brigate rosse non sono patrioti bensì dei volgari assassini che vanno eliminati dalla società». Lei ha paura Viglione? «Non ho paura per me, ma per lo Stato e per la democrazia. Torino è la città di Gobetti, di Gramsci, di Togliatti, di Antonicelli, della resistenza, delle lotte nelle fabbriche. Non permetteremo che tutto questo non sia servito a niente».

La prima pagina del quotidiano torinese «La Stampa» con la notizia della morte del vicedirettore Casalegno

Per le strade di Torino stanno sfilando 2000 giovani sotto gli occhi della polizia, Carlo Casalegno combatte per vivere in un lettino dell’ospedale delle Molinette, sui giornali si riaccende il dibattito sulle colpe degli intellettuali «troppo critici verso il potere» e «troppo teneri verso gli estremismi». È un tema che riaffiora regolarmente quando la situazione sta precipitando.

Che cosa ne pensa Giulio Einaudi? «Sulle Brigate rosse non ho dubbi. Sono dei killer, forse al servizio di organizzazioni internazionali, che mascherano un disegno eversivo dietro verbosità ideologiche assolutamente inesistenti. Detto questo sono convinto che dovere dell’intellettuale è quello di dire ciò che pensa, senza timore, in ogni momento. Oggi gli intellettuali sono chiamati in causa come fiancheggiatori del terrorismo. È una assurda caccia alle streghe, è la criminalizzazione dell’intelligenza. Io credo che dobbiamo pretendere dallo Stato una risposta ai tanti interrogativi nati da piazza Fontana in poi: è dalla menzogna, dalle reticenze, dai ricatti che nasce il terrorismo, non dagli intellettuali che denunciano lo sfascio del potere e delle istituzioni».

«I servizi segreti? Siamo all’anno zero. Dopo quello che è successo siamo stati praticamente liquidati. Il terrorismo dilaga anche per questo motivo». L’onorevole Oscar Mammì, presidente della commissione Interni della Camera, accende con cura la grossa pipa da cui estrae spesse volute di fumo. Dalla finestra del suo ufficio privato si scorge Montecitorio avvolto nell’oscurità della sera. Quattro auto della polizia, nelle quali gracidano le radio di servizio, sostano ai lati della grande piazza illuminata. Altri poliziotti sorvegliano gli accessi alla vicina piazza Colonna dov’è la presidenza del Consiglio. Sui palazzi del potere incombe un’atmosfera imbronciata e tesa.

Sono passate da poco le 18 e sebbene sia sabato il centro di Roma è quasi deserto. Non è ancora un clima di aperta paura, ma il malessere è quasi palpabile. «In sostanza», prosegue l’onorevole Mammì, «i servizi segreti vanno ricostituiti da cima a fondo. E bisogna fare presto». Qualcuno dice che probabilmente ci vorrà non meno di due anni. L’onorevole dice di no: «Due anni sono troppi. È un tempo esageratamente lungo, considerata la gravità della situazione. È necessario che ricomincino a funzionare decentemente fra qualche mese».

Alla disgregazione dei servizi di sicurezza si è arrivati dopo le deviazioni dai loro compiti istituzionali nelle quali sono stati coinvolti da una decina d’anni e di cui si ha giornalmente notizia scorrendo le cronache dei processi che si celebrano a Catanzaro per la bomba di piazza Fontana e a Trento per altre bombe dall’ambigua paternità. Così sono entrati in crisi, praticamente liquidati. «Forse troppo sbrigativamente», commenta Mammì. «E i risultati si vedono, l’eversione minaccia seriamente la vita del paese».

Chi sono i terroristi, che cosa si propongono? Mammì si stringe nelle spalle. «Se ne sa poco, si possono fare solo delle supposizioni. Essi mirano probabilmente a far saltare qualsiasi ipotesi di intesa fra i partiti democratici; soprattutto a risucchiare i comunisti all’opposizione e a creare le premesse della guerra civile e quindi della “rivoluzione proletaria”. Ma la farneticazione ideologica che c’è in giro autorizza qualsiasi altro sospetto. Non escluderei che il terrorismo si giovi di una sprovveduta manovalanza di sinistra, inconsapevolmente guidata da una mente assai più lucida, la quale mira a una soluzione autoritaria della vita politica italiana».

Quello che sorprende nella progressione della violenza è l’organizzazione e il tempismo delle centrali eversive. «Vi è una tale coordinazione fra una azione terroristica e l’altra, una scelta così accurata e emblematica, direi, dei bersagli da colpire che è ben difficile pensare alla spontaneità di simili fatti. Anzi è certo che essi sono alimentati da un apparato in cui tutto è programmato. Gli attentatori colpiscono, scappano, spariscono nel nulla. Il loro comportamento denota un’accentuata preparazione di tipo militare, molto sofisticata per giunta».

Tutto questo fa pensare, come sostiene anche il ministro dell’Interno Cossiga, che vi siano delle «complicità internazionali». D’altro canto è risaputo che l’Italia da molti anni è una riserva di caccia per i servizi segreti di mezzo mondo, ciascuno dei quali ha un proprio gioco da fare. Quali giochi? Non se ne sa niente, almeno ufficialmente. E ciò riporta il discorso sulla necessità di restituire efficienza ai nostri servizi di informazione. La legge che li ha riformati è entrata in vigore in questi giorni e attribuisce al presidente del Consiglio la responsabilità dell’indirizzo politico e del coordinamento operativo il che dovrebbe dare sufficienti garanzie democratiche. Essi sono stati suddivisi in due branche: il controspionaggio e il servizio di sicurezza interno, ciascuno con il proprio responsabile che fa capo a un coordinatore collegato con la presidenza del Consiglio. E così incomincerà subito quell’opera generale di riorganizzazione «che non è facile», dice Cossiga, «in quando abbandonato il vecchio modello, se ne deve inventare un altro».

Questi servizi, in ogni caso, «o sono segreti», sostiene il ministro, «o non servono a niente». E pare che tutti si siano finalmente convinti di questa necessità.

Tali servizi saranno dunque «extra ordinem», appunto segreti, «il che non significa», precisa ancora Cossiga, «contro la Costituzione, ma per la Costituzione». A conclusione di dibattito parlamentare sull’ordine pubblico, che si è tenuto a metà novembre, il Senato ha impegnato il governo a riformare rapidamente i servizi di informazione e di sicurezza giudicati «indispensabili per una efficace lotta contro il terrorismo e l’eversione». A questo punto si pone il problema della scelta del personale adatto, specialmente di quello che dovrà formare i quadri intermedi, i più importanti dal punto di vista operativo. Dire come si muoveranno i servizi segreti così riorganizzati nella lotta contro il terrorismo, quali tecniche useranno, è chiaramente impossibile. È presumibile che si ricorrerà, come si è sempre fatto, anche alle infiltrazioni nel campo nemico, un espediente che tuttavia appare difficile da realizzare su vasta scala.

Tali servizi saranno dunque «extra ordinem», appunto segreti, «il che non significa», precisa ancora Cossiga, «contro la Costituzione, ma per la Costituzione». A conclusione di dibattito parlamentare sull’ordine pubblico, che si è tenuto a metà novembre, il Senato ha impegnato il governo a riformare rapidamente i servizi di informazione e di sicurezza giudicati «indispensabili per una efficace lotta contro il terrorismo e l’eversione». A questo punto si pone il problema della scelta del personale adatto, specialmente di quello che dovrà formare i quadri intermedi, i più importanti dal punto di vista operativo. Dire come si muoveranno i servizi segreti così riorganizzati nella lotta contro il terrorismo, quali tecniche useranno, è chiaramente impossibile. È presumibile che si ricorrerà, come si è sempre fatto, anche alle infiltrazioni nel campo nemico, un espediente che tuttavia appare difficile da realizzare su vasta scala.

«I gruppi dei terroristi», dice Mammì, «sono piccoli e straordinariamente mobili: l’infiltrato non può limitarsi a fare la spia, ma dovrebbe disporsi a compiere atti contro la legge per i quali sa bene di non poter avere nessuna copertura in futuro». La lotta contro il terrorismo si varrà, comunque, anche di mezzi meno aleatori e pericolosi di questo e molto più sofisticati, come gli apparati di ricerca, documentazione, analisi, studio e programmazione. Il che significa un impegno scientifico nella battaglia contro la criminalità per interpretare e organizzare l’enorme massa di dati che affluiscono al ministero dell’Interno. «È un materiale», assicurano al ministero, «che considerato singolarmente può fornire solo scarse possibilità di interpretazione ma che se viene utilizzato nel suo insieme dà certamente utili indicazioni individuando tendenze suggerendo le possibilità di intervenire soprattutto di prevenire». Ed è per rispondere a queste esigenze sempre più complesse che si pensa di mobilitare gli esperti anche nel campo della ricerca scientifica, applicandola ai temi della criminalità come già avviene ma su scala ridotta.

Uno degli aspetti più gravi dell’attuale ventata di violenza è la saldatura, la collaborazione tra la criminalità politica e quella comune. Gli esempi sono numerosi. Martino Zicchitella, appartenente ai Nap, che uccise l’anno scorso a Roma durante un agguato il dirigente del servizio di sicurezza Alfonso Noce, era un pregiudicato per reati comuni. Il fascista Concutelli, al quale si addebita l’uccisione del giudice Occorsio, teneva stretti legami con la mafia e il bandito Vallanzasca. Inoltre non è un mistero che le rapine alle banche e i sequestri di persona sono spesso opera di criminali di professione, legati in qualche modo ai movimenti rivoluzionari di destra o di sinistra.

La polizia e la magistratura sono incapaci di reggere il confronto con una delinquenza così agguerrita e sfuggente. «Il nostro dramma», dice il giudice del tribunale di Roma, «è che siamo rimasti alla criminalità di un Paese agricolo qual era il nostro fino a qualche anno fa. Voglio dire che la polizia e la magistratura non si sono adeguate al salto di qualità compiuto dalla delinquenza organizzata spesso su scala internazionale». Per la polizia questo «salto di qualità» può venire soltanto dalla riforma della pubblica sicurezza che finalmente sta per essere portata all’esame del Parlamento. Se ne è occupato l’onorevole Mammì, coordinando per sei mesi i lavori di un comitato ristretto, condensati poi in una settantina di articoli di legge. Essi prevedono una diversa organizzazione del corpo con la creazione di un segretariato generale alle dirette dipendenze del ministero dell’Interno e soprattutto la sua smilitarizzazione. «Sono i passaggi obbligati», spiega, «per arrivare a una più accentuata professionalità della polizia che oggi appare uno strumento antiquato e alla quale non aspira più nemmeno quella grande sacca di disoccupazione meridionale che fino l’ha sempre alimentata».

Oggi nell’organico della polizia vi sono 12 mila posti scoperti. Un tempo per ogni posto scoperto arrivavano al ministero non meno di 30 domande. Adesso, nonostante la crisi e la disoccupazione, se ne contano appena due, rendendo difficile per non dire impossibile la necessaria selezione. «È chiaro», dice Mammì, «che se si vuole una polizia più efficiente e preparata il reclutamento va fatto con criteri nuovi dando ai poliziotti un diverso prestigio sociale e anche un diverso trattamento economico». È anche necessario colmare la forte sproporzione che esiste tra l’organico e le esigenze della varie province. La maggior parte degli appartenenti al corpo della polizia sono meridionali e dopo qualche anno di servizio tendono a farsi trasferire nelle zone in cui sono sempre vissuti, lasciando sguarniti i presidi dell’Italia del nord proprio quelli in cui la criminalità di ogni genere è più agguerrita. «Bisognerà allora fare dei reclutamenti regionali, assicurare a tutti la possibilità di stare vicino a casa».

Anche la macchina giudiziaria va riformata. Deve essere messa in condizione di funzionare con maggiore speditezza perché dicono i magistrati «la rapidità dei processi costituirebbe già un freno alla criminalità». A questo proposito la prevista depenalizzazione dei reati minori, magari demandandoli alla competenza di giudici ausiliari, potrà consentire ai magistrati ordinari di dedicarsi unicamente ai processi di maggiore importanza. È anche necessario separare nelle carceri i detenuti politici da quelli comuni. La loro promiscuità ha innescato quella formidabile miscela di criminalità politica e comune di cui stiamo assistendo oggi alla esplosione. Per fare questo come per riformare la polizia e la giustizia occorrono mezzi imponenti da investire subito perché si tratta, dice Cossiga, «di assicurare le condizioni essenziali in cui siamo possibili lo sviluppo politico, quello sociale e quello economico». Anche la libertà insomma ha un prezzo che va pagato con urgenza.