Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

di Tommaso Minotti

Gli eventi avvenuti nella notte tra 7 e 8 dicembre del 1970 sono ancora oggi avvolti da una spessa nebbia che si fa fatica a dipanare. Una cortina fumogena che coinvolge militari, estremisti neri e ambienti NATO. Il golpe Borghese, detto anche “Operazione Tora Tora”, rimane uno dei grandi misteri della storia repubblicana. Ed è per questa ragione che Carmine Pecorelli se ne interessò fin da subito. Il giornalista molisano aveva una idea ben precisa sul tentato putsch e sul successivo processo perché le fonti su cui poteva contare erano, anche in questo caso, di prim’ordine. Ma occorre un passo indietro.

Il 1970 fu un anno confuso per l’Italia. L’esecutivo guidato da Emilio Colombo era una versione molto annacquata del centrosinistra. Una formula che si ripeteva oramai stancamente in un contesto economico e sociale sempre più complesso. Inoltre, il governo Colombo fu scosso dai moti di Reggio Calabria, durati dal luglio del 1970 al febbraio 1971, che ne misero in mostra l’intrinseca debolezza. Junio Valerio Borghese e il Fronte Nazionale pensarono di approfittare di questo stato di turbolenza nel dicembre del 1970. Il golpe non prese mai forma nella sostanza, ma era un segnale inquietante per una democrazia giovane e al centro di interessi enormi e, in molti casi, divergenti. Anche per questo la trama eversiva di Borghese non venne resa pubblica fino al marzo 1971. Fu il ministro degli Interni Franco Restivo a confermare, in un discorso alla Camera, quanto scritto su Paese Sera denunciando ufficialmente il tentato golpe del Principe Nero. Pecorelli e il suo Osservatore Politico si misero così in moto per tentare di trovare una risposta ai molti quesiti sollevati dalla fallita “Operazione Tora Tora”.

Ma quali sono le fonti privilegiate su cui Pecorelli poteva contare? Dopo la sua morte, in via della Camilluccia 143, dove abitava il direttore di OP, furono ritrovati diversi documenti riguardo il golpe Borghese. In primis il famoso “malloppone”, nome giornalistico con cui si identificava un rapporto di circa 25 pagine, classificato come “Segreto”, intitolato “Tentativo di golpe Borghese (origini, svolgimento, riflessi successivi fino al giugno 1971)”. Non erano le uniche fonti di Pecorelli. Quest’ultimo aveva sia in ufficio sia in casa alcune lettere di Gianadelio Maletti, ex responsabile dell’ufficio D del SID e altri appunti relativi al golpe Borghese. Tutto questo materiale era stato raccolto da ufficiali dei servizi segreti. Non mancavano, inoltre, appunti fotocopiati su Edgardo Sogno, Randolfo Pacciardi e Borghese stesso insieme a file sulla Rosa dei Venti e su altre manovre clandestine. In casa Pecorelli, per motivi ancora oggi oscuri, furono ritrovati anche dei rullini con immagini della base atomica della Maddalena. Interessante, inoltre, il ritrovamento di un appunto vergato dalla mano del direttore di OP con scritto: “Contatti Nixon-Gelli”. Probabilmente un rimando ad altri documenti o a future indagini. Pecorelli possedeva, infine, le registrazioni degli incontri del capitano Labruna con i congiurati, Remo Orlandini per primo.

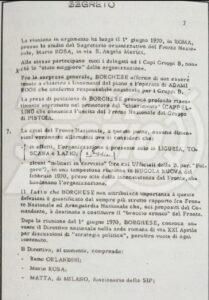

Pecorelli sapeva dell’esistenza di un “malloppone” sul golpe Borghese non manipolato già dal 1974. In una nota del 23 ottobre, infatti, scriveva: “Chi ci assicura che il dossier trasmesso sia ora completo? È comunque passato per troppe mani, troppi uffici, non tutti sprovvisti di fotocopiatrici”. Il dossier dovette poi arrivare nella redazione di via Tacito. Infatti, fu pubblicato quasi completo da Pecorelli in un numero speciale dell’11 gennaio 1978. Gli elementi interessanti di questo rapporto, stilato dal colonnello Sandro Romagnoli del SID, sono diversi. Nel documento viene segnalato che il Fronte Nazionale di Borghese si articola a livello provinciale in un Gruppo A, civile e pubblico, e un Gruppo B, militare e occulto. La gerarchia interna al movimento golpista è oggetto di attenta analisi da parte dei servizi segreti, con tanto di nomi e ruoli operativi. Viene anche evidenziata la costituzione di un “nucleo speciale”, diretto da Borghese in persona, per il reclutamento all’interno dell’esercito e del ministero degli Interni. Nel “malloppone” si parlava anche dell’agganciamento di Avanguardia Nazionale e quindi di Stefano delle Chiaie, capo del movimento di estrema destra. Un tema interessante, che verrà approfondito in seguito. Il rapporto dedica un’intera sezione alla spiegazione del golpe, il cui piano è stato reso definitivo nel luglio del 1970 nonostante le defezioni dal Fronte nel febbraio dello stesso anno. Borghese, secondo la sua versione dei fatti, annullò il golpe a causa di un mancato appoggio da parte di elementi all’interno del Ministero della Difesa. Una spiegazione poco convincente, come segnalato dal rapporto. Anche perché la pericolosità del fronte non era da sottovalutare vista “l’organica penetrazione in ambienti militari”. Una pervasività nota al SID già dal 1969. L’ultimo elemento interessante del documento riservato pubblicato da Pecorelli è la segnalazione dei legami dei golpisti con il presidente Nixon, tramite l’ingegnere Hugh Fendwich, e con le unità della NATO di stanza a Malta.

La pubblicazione del “malloppone” destò un certo scalpore anche perché Pecorelli la anticipò e la fece seguire da una serie di note contro Andreotti, accusato di aver modificato il rapporto. In una nota dell’8 gennaio del 1978 dal titolo “Caro presidente, fuori il malloppo”, il direttore di OP scrive: “Il malloppone da noi pubblicato la settimana scorsa è stato a sua volta purgato da Andreotti di alcuni nomi e di un lungo elenco di generali e di alti funzionari di Polizia. Sa solo Iddio quale diritto avesse il ministro della Difesa Andreotti di sostituirsi al giudice e censurare una lista di indiziati per golpismo. Certo è che lo statista ha adottato un criterio discutibile se è vero che ha tolto il maggior numero di nomi lasciandone tuttavia parecchi. Per rendersi autore di un simile gesto, un uomo avveduto quale il presidente del Consiglio, ad interim, deve aver avuto le sue buone ragioni. Anzi buonissime”. Successivamente, in alcune note del primo febbraio 1978 Pecorelli alluse ad alcune cene tra Andreotti e Claudio Vitalone, sostituto procuratore di Roma e titolare dell’inchiesta sul piano eversivo del Principe Nero, in cui si sarebbe deciso a tavolino cosa togliere dal malloppone. Fu, infatti, Andreotti a trasmettere tre “malloppini” alla Procura di Roma nel luglio del 1974. Documentazione che venne utilizzata per il processo del 1977, ma che risultava incompleta. Gli argomenti censurati erano diversi. In primis i rimandi al coinvolgimento americano, poi i riferimenti a Gelli, ad Avanguardia Nazionale e all’ammiraglio piduista Giovanni Torrisi, futuro capo di Stato maggiore della Difesa.

Alcuni imputati durante il processo per il golpe Borghese. Il secondo da sinistra è Amos Spiazzi

Sulla vicenda giudiziaria successiva al fallito golpe Borghese occorre per prima cosa fare un po’ di ordine. Pecorelli seguì da vicino le prime due inchieste, quella del 1971 e quella del 1972. Poi analizzò con grande attenzione anche il processo di primo grado del 1977. Il direttore di OP fu uno strenuo difensore di Vito Miceli, ex capo del SID, accusato di aver preso parte al tentativo eversivo del Principe Nero. La posizione di Pecorelli si comprende grazie a una nota del 20 settembre 1977 dal titolo “Tutta la farina del diabolico Andreotti”. Nel pezzo si legge: “Piazza Fontana, Golpe Borghese, Mar-Fumagalli, bombe di Trento; dovunque contrapposizioni tra militari e politici; dovunque un pugno di mosche contro imputati sui quali gravano accuse orrende; dovunque processi contro il SID, contro gli Affari riservati, contro le nostre strutture, militari e civili di sicurezza. Sorge il sospetto che tutto il polverone sollevato oggi sia solo un espediente per liberarsi di una manovalanza usata ieri ed oggi diventata inutile”. Il processo per Pecorelli era falsato essendo solo un mezzo con cui il potere politico stava scaricando alleati diventati improvvisamente scomodi. Ma il processo era falsato anche perché il malloppone originale non è stato mai passato alla magistratura.

I sospetti di Pecorelli nacquero subito dopo la seconda inchiesta. Al centro di essa c’erano gli interrogatori informali di Labruna a Orlandini, avvenuti in Svizzera nel marzo del 1973 e nel giugno 1974. Orlandini era il braccio destro di Borghese, rifugiatosi in Spagna. Per ben due volte nel giro di un paio di mesi, Pecorelli alluse al fatto che Orlandini fosse stato pagato da Labruna, il quale fu anche accusato di aver tagliato e modificato le bobine che contenevano le registrazioni audio dei colloqui. Il 28 arile del 1975, in una nota intitolata “E allora un angelo volò in Spagna” Pecorelli scrisse di un viaggio del capitano Labruna, deciso dall’ufficio D del SID, per pagare il silenzio dei transfughi politici di estrema destra rifugiatisi in Spagna. E il “pesce grosso” era proprio Orlandini. Quest’ultimo è protagonista di una nota del 28 giugno 1975 dal titolo ironico “Troppe corride brigadiere”: “Si stanno infittendo i misteriosi viaggi – destinazione Barcellona – di un sottoufficiale del nostrano servizio di sicurezza il cui compito pare si sia ridotto ormai solo al recapito – destinatario Orlandini – di pesanti buste e bustarelle capaci di mantenere ben pingue all’estero l’ex costruttore e la piccola truppa di cui si circonda. Nonché di permettergli la continua spola fra la città spagnola – augurandoci che non diventi Eterna anche per lui – e le più ossigenate Lugano e Zurigo”.

Dunque, il processo per il golpe Borghese del 1977 fu, per Pecorelli, un’enorme messinscena. Ciò a causa di una serie di fattori. Il “malloppone” era stato modificato in modo da non risultare eccessivamente pericoloso per gli equilibri politici, alcuni testimoni chiave furono pagati e l’influenza di Andreotti aveva falsificato il procedimento giudiziario. Questo, Pecorelli, lo ribadì in più occasioni. Il 30 aprile del 1977 in una nota dal titolo “Roma chiama Catanzaro: due processi paralleli e devianti” il direttore di OP toccò vette allusive non indifferenti, soprattutto nella parte finale dell’articolo: “…In particolare la regia del processo romano è stata messa a punto a Palermo, da quegli ottimi collaboratori di Andreotti che rispondono ai nomi di Giacomo Mancini, Claudio Vitalone, Lino Jannuzzi e Renato Squillante, tutti graditissimi ospiti di un anfitrione di tutto rispetto: Salvo Lima, sconosciuto all’Antimafia”. L’ultima frase è inquietante e suggerisce un collegamento tra Cosa nostra e l’ex sindaco di Palermo. Legami venuti a galla quindici anni dopo. Il punto di Pecorelli era, al di là di ciò, molto chiaro. Il processo era una montatura di cui si conosceva già la conclusione. Tant’è che, a termine del pezzo, scrisse: “Se il finale fosse a sorpresa, quanto costerebbe agli editori rifare le prime pagine?”. Una sfiducia completa nel processo Borghese che venne espressa anche in un articolo del 7 giugno 1977 dal titolo “Golpe Borghese: a piccoli passi verso il compromesso”. Il giornalista molisano si disse sicuro che alcuni imputati avrebbero pagato molto più del dovuto e altri invece sarebbero stati salvati dai loro silenzi.

Pecorelli insistette molto sull’oscura presenza di Andreotti nel contesto delle inchieste e del primo processo. Già nel 1975 scrisse di “indubbi contatti con il principe Borghese” per il Divo Giulio. L’articolo era del 10 aprile e si intitolava “Come la Gestapo”. Celeberrima una nota del 10 giugno 1977 dal titolo “Golpe Borghese: Andreotti ieri e oggi”. Il direttore di OP scrisse: “Sempre più ‘strano’ questo strano processo al Golpe Borghese. Potrebbe svolgersi nell’anticamera dello studio di Andreotti. Pensate, andreottiano il pubblico ministero Vitalone, andreottiana la longa manus della legge, andreottiani gran parte degli imputati”. Poi ritornò sul divo Giulio con un altro pezzo, datato 25 novembre 1977 e intitolato “Tirerà bordate solo su Andreotti”. Nell’articolo si legge: “Parlare di strumentazioni di parte significa dire strumentazioni tipo Giannettini. Ci risulta che Giulio Andreotti, peraltro buon amico del principe ‘golpista’, a suo tempo aveva ricevuto un malloppino originale sul quale figuravano i nomi di molti ufficiali dell’Esercito e della Pubblica sicurezza sospettati di essere stati in contatto con i congiurati del presunto golpe Borghese del ’70. Il Divino Giulio, chiuso nella sua stanza, si arrogò il diritto prima di togliere alcuni nominativi dalla lista degli imputandi (delitto n.1) e successivamente di inoltrare il malloppino riveduto e corretto al magistrato che ha istruito l’inchiesta (Vitalone Claudio, pubblico ministero)”.

La battaglia contro le inchieste monche sul processo Borghese trovava spazio tra le colonne dell’Osservatore Politico già dal 1975. In un articolo dell’11 aprile di quell’anno Pecorelli faceva undici richieste al Presidente del Consiglio, al ministro di Grazia e Giustizia e al Consiglio superiore della magistratura. Era una sorta di invito a interrogare alcuni personaggi che avrebbero potuto conoscere maggiori dettagli e fare più luce sul Golpe Borghese. Si riportano i passaggi più interessanti:

“– on. Giulio Andreotti, domiciliato in Roma Corso Vittorio 326, per accertare sui suoi rapporti col principe Junio Valerio Borghese che, come è a tutti noto, risalgono ad epoca anteriore al 1969 e sono proseguiti negli anni successivi;

– La signora Nicastro contessa Marinette, domiciliata in Roma via Stefano Jacini 54, che, come è noto è legata da rapporti di affettuosa parentela al sopra indicato Andreotti e che dalla voce pubblica viene soprannominata ‘la borsettara’ proprio in virtù delle sue mansioni nel trasferimento di documenti e denaro tra il succitato Borghese e ambienti politici a lei vicini;

– Elios Toschi, ex appartenente alla X Mas, quale testimone di numerosi incontri e contatti del suddetto Borghese in casa della succitata signora Nicastro; in particolare per conoscere se corrisponde al vero la circostanza che Junio Valerio Borghese venisse ‘aiutato’ non solo moralmente da una nota e ben specificata parte politica;

– per sapere se corrisponde al vero che dopo la confessione del succitato Orlandini agli ufficiali del SID Genovesi e La Bruna, confessione che come è noto avvenne in Svizzera alla fine del giugno ’74, il medesimo Orlandini fu ricoverato in una clinica italiana a seguito di un incidente le cui modalità, tempo e luogo non risultano essere mai state riferite alle autorità competenti;

– per accertare se presso istituti bancari italiani esistono prove di passaggi di denaro da bene individuata parte politica, anche tramite personaggi equivoci e commercialmente screditati, fino a raggiungere il succitato principe Borghese;

-Per conoscere infine, finalità, scopi e motivazioni di tali sovvenzioni.”

Nel già citato articolo con le undici richieste di interrogatorio, Pecorelli ne inserì una particolare. Chiese, infatti, di interrogare “il medico spagnolo che ha proceduto all’autopsia della salma del succitato Borghese prima che la stessa venisse sottoposta a processo di imbalsamazione e che conserva, secondo le leggi vigenti in Spagna, un frammento di tessuto dalla cui analisi risulterebbe evidente la presenza di rilevanti quantità di stricnina”. Il Principe Nero morì a Cadice il 24 agosto 1974. La morte lo colse di sorpresa mentre era ancora in esilio. Il suo decesso fece sorgere da subito domande tant’è che anche sull’Europeo apparve un articolo di Corrado Incerti dal titolo “Borghese: indigestione o veleno?”. Pecorelli non fece mai una vera e propria inchiesta su quella morte misteriosa, ma fece riferimenti che alludevano ad un possibile omicidio di Junio Valerio Borghese.

In un articolo del 30 settembre 1974, praticamente un mese dopo la morte di Borghese, intitolato “Ore 13: quale ministro deve morire?” Pecorelli scrisse: “Alcuni parlano di rivelazioni tardive… Il colpo va portato solo quando se ne controllano tutte le conseguenze (dopo la morte di Junio Valerio Borghese ad esempio); quando giova a una ricomposizione internazionale di alleanze e potere”. La “puntualità” della morte del Principe Nero fu ribadita con più chiarezza in una nota dell’8 novembre 1974 che ha come titolo la frase esplicativa “Saper capire”. Sulle colonne di OP si legge: “… per portare un contributo originale, a sciogliere la perfida trappola del caso Miceli. È caduto in contrapposizione a Giannettini. Chi lo gestisce, vuole insabbiare la soluzione di quell’intrigo di Stati che prende le mosse da Piazza Fontana. È caduto dopo la improvvisa e misteriosa morte di Borghese, l’unico che avrebbe potuto testimoniare sulla spontaneità di certi contatti, sulla fisionomia di certi infiltrati”. Ma a chi alludeva Pecorelli? È plausibile ritenere che il riferimento fosse ancora ad Andreotti.

Ma le parole più interessanti scritte da Pecorelli sulla misteriosa morte di Borghese sono inserite nel numero di OP uscito il 17 ottobre 1978. Lo scritto è tra i più conosciuti e ha il titolo: “Caso Moro: il ministro non sapeva?”. Questo pezzo in realtà non è un vero e proprio articolo, ma viene spacciato da Pecorelli per una fantomatica lettera rivolta al direttore. Un espediente giornalistico usato dal direttore dell’Osservatore Politico quando le informazioni che aveva non erano certe e il materiale particolarmente scottante. Nel testo si legge: “C’è solo da immaginare, caro direttore, chi sarà l’Anzà (generale Antonio Anzà, suicidatosi nel 1977 in circostanze non chiare ndr) della situazione: ovvero quale generale dei CC (Carabinieri ndr) sarà trovato suicida con classica revolverata che fa tutto da sé o coll’arcinoto curaro di bambou di importazione amazzonica (Valerio Borghese docet)…”. La finta lettera proseguiva con la sinistra premonizione della morte del generale Amen, cioè Dalla Chiesa. Ma il dato che in questa sede interessa è un altro. Pecorelli mise, quasi con nonchalance perché inserita tra parentesi, una frase che è ben chiara. Borghese è stato avvelenato, probabilmente per evitare che parlasse di che cosa era accaduto in quella notte tra 7 e 8 dicembre del 1970. Da dove avesse preso queste informazioni Pecorelli è impossibile dirlo perché le sue carte si sono dissolte molto opportunamente.

Raffaella Fanelli, nel suo ultimo libro “La strage continua”, segnala come nel marzo 1979, mese della sua morte, Pecorelli avesse in mano un dossier su Avanguardia Nazionale. Dodici pagine di documenti in cui si afferma che il gruppo di estrema destra poteva contare “su un apparato clandestino di notevole capacità operativa”, definito come “la vera forza del gruppo di Delle Chiaie”. Il direttore dell’Osservatore Politico, infatti, possedeva due diverse relazioni. La prima, classificata come “Riservata” e dal titolo “Attività di Avanguardia Nazionale e gruppi collegati”, era stata stilata dal giornalista Guido Paglia che informava sull’attività clandestina di AN, sulla sua struttura e sul suo ruolo del golpe. Materiale che il SID già conosceva dal 1972, ma che non era mai stato passato alla magistratura. La seconda relazione era stata stilata da Guido Giannettini e fu consegnata in un secondo momento dal capitano Labruna al giudice Salvini. Sia Paglia sia Giannettini erano informatori del SID e giornalisti. Nella documentazione si legge che dopo il colpo di Stato guidato da Borghese, i membri di Avanguardia Nazionale, insieme ai carabinieri, avrebbero dovuto trasferire sindacalisti, politici e personalità pericolose da Civitavecchia ad alcune isole delle Eolie e Lipari. Inoltre, erano proprio i militanti di AN incaricati di dover entrare nel Viminale per impossessarsi dell’arsenale e di alcuni automezzi. Avanguardia Nazionale cercò di farsi assegnare compiti di cruciale importanza durante il golpe per accreditarsi ed evitare ciò che era accaduto in Grecia con il colpo di mano dei colonnelli. In quel caso, infatti, gruppuscoli di estrema destra erano stati usati come manovalanza per prendere il potere e poi lasciati alla deriva.

Pecorelli scrisse di Delle Chiaie in varie occasioni. E il nome del “Caccola”, così veniva chiamato il capo di uno dei più importanti movimenti di estrema destra degli anni di piombo, si ritrova anche negli ultimi giorni di vita di Borghese, come scritto anche nel già citato pezzo dell’Europeo. Tornando a Pecorelli, in un articolo dal titolo “Inafferrabile anche per l’Arma” del 16 giugno 1977 il giornalista molisano scrisse: “Ma non fu solo La Bruna ad andare in bianco con Caccola (Stefano delle Chiaie ndr). Delle Chiaie, si sa, nel ’74 venne spesso in Italia. Circolava indisturbato per le vie di Roma quando fu agganciato dal Nucleo Investigativo dell’Arma. I Carabinieri lo seguirono come un’ombra, ma non riuscirono mai ad incastrarlo, perché furono raggiunti da voci che lo davano protetto dal ministero degli Interni”. In una nota dello stesso numero Pecorelli scrisse anche che Delle Chiaie godeva ancora di protezione essendo “il compare di qualche uomo molto importante”. Chi è questo personaggio? Difficile a dirsi, ma, leggendo i due articoli uno dopo l’altro, si può supporre che Pecorelli stesse parlando di Federico Umberto D’Amato.

Dominus dell’Ufficio Affari riservati, D’Amato era un personaggio oscuro. Sulle sue connessioni con Delle Chiaie è giusto citare Giacomo Pacini, autore di uno dei rari volumi dedicati al vero capo dell’Uar, dal titolo “La spia intoccabile”. Pacini afferma: “Che Delle Chiaie sia stato a tutti gli effetti un confidente/provocatore a libro paga di D’Amato non esiste prova tangibile, ma, come si è visto, il numero di coloro che nel corso degli anni lo hanno chiamato in causa attribuendogli legami con l’Uar è troppo ampio e diversificato per pensare si tratti di mere calunnie. Dunque, l’esistenza di prolungati contatti e di una forma di complicità tra il capo di AVN e il ministero dell’Interno può dirsi circostanza acclarata”. Parole che permettono di leggere le note di Pecorelli sotto una luce differente. Resta da sottolineare, tuttavia, un dato interessante. Pecorelli conosceva in maniera approfondita Avanguardia Nazionale e aveva chiaro in mente il ruolo degli estremisti neri nel contesto del golpe Borghese. Notizie che probabilmente avrebbe pubblicato se non fosse stato ucciso.

Pecorelli fu un grande conoscitore del caso Moro e dei suoi risvolti più oscuri. I contatti con Dalla Chiesa, con Varisco, con i servizi e con l’ambiente della magistratura permisero al giornalista molisano di ottenere informazioni secretate e strettamente confidenziali. Nel famoso numero di OP “Memoriali veri e memoriali falsi” del 24 ottobre 1977, Pecorelli inserì un pezzo dal titolo “Questo è vero, questo è falso” in cui scriveva: “Moro ha parlato molto di Lockheed e dei risvolti istituzionali rappresentati dallo scandalo napoletano, di Piazza Fontana e dei suoi mandanti oscuri, del Golpe Borghese, ma soprattutto dello scandalo Italcasse in tutti i suoi particolari”.

Ma l’articolo più importante che lega Moro al golpe Borghese è del 2 gennaio 1979 e ha il titolo auto esplicativo di “Silenzio di regime sul primo furto in casa Moro”. Pecorelli riprendeva un suo pezzo del 13 gennaio 1976 e parlava di una misteriosa effrazione avvenuta nell’ufficio del politico pugliese in via Savoia 85 a Roma tra Natale e Santo Stefano del 1975. Un furto che Pecorelli aveva da subito definito come “anomalo” per una serie di ragioni. La prima era che Moro e i suoi collaboratori si chiusero nel più stretto riserbo non dando nessun dettaglio e, anzi, minimizzando. Il direttore di OP inoltre segnalava anche la presenza di carabinieri e polizia fuori dallo studio del politico democristiano. Una sorveglianza che era stata elusa con facilità dal ladro, o dai ladri. Pecorelli scrisse subito che erano stati rubati documenti sensibili sulla NATO nel Mediterraneo e non “vermouth e sigarette” come affermavano i collaboratori del presidente della DC. Altra stranezza, Moro chiese al generale dei carabinieri Enrico Mino di non diffondere la notizia del furto e fece mettere vetri blindati alle finestre del suo ufficio. Pecorelli aveva carpito l’importanza del furto e scrisse: “Negli ambienti della Procura di Roma, da dove secondo i carabinieri la notizia era stata passata alla stampa, c’era chi sosteneva che tra le cartelle sottratte vi fosse un dossier sul golpe Borghese. Del resto era notorio che Moro nutrisse un particolare interesse per questa istruttoria, dato che dietro di essa si nascondeva la mano di un suo collega di partito. La cosa trova conferma nelle affermazioni di Moro prigioniero, secondo le quali tutto il processo Borghese è stato manipolato per fini personali e politici… Moro sapeva molto sul golpe Borghese. E sapeva bene chi era l’autore della macchinazione. Quali documenti allora gli vennero trafugati?”. Parole taglienti, chiare e inquietanti. Nel memoriale Moro, diffuso in via ufficiale, infatti, non si trovano riferimenti al golpe Borghese e al processo. Fatto sta che il furto nell’ufficio del leader Dc rimase sullo sfondo e, tranne i riferimenti di Pecorelli, sconosciuto al grande pubblico.

Una pagina del cosiddetto “malloppone” con l’aggiunta a penna, da parte di Pecorelli della Sicilia tra le regioni nelle quali sarebbero stati presenti gli uomini di Borghese

Franca Mangiavacca, nel suo monumentale “Memoriale Pecorelli”, afferma che Mino era stato il primo giornalista a parlare dei collegamenti tra il golpe Borghese e la mafia siciliana. Non lo fece sulle colonne di OP, ma su un appunto vergato a mano all’interno del “malloppone”. Nel documento ufficiale si diceva che in Liguria, Toscana e Lazio fossero presenti uomini del Fronte Nazionale e di Borghese. A questa breve lista Pecorelli aggiunse di suo pugno la Sicilia. Riferimenti sottili che rimandano probabilmente a documenti andati persi. La partecipazione della mafia al golpe venne poi confermata da vari pentiti, tra cui Tommaso Buscetta e Antonio Calderone. La trattativa tra Borghese e i padrini sarebbe avvenuta tra primavera ed estate del 1970. Il governo nato dal colpo di Stato avrebbe dovuto amnistiare vari uomini d’onore: Riina, Leggio, Vincenzo Rimi soprattutto. I pentiti affermarono che a Roma nella notte tra 7 e 8 dicembre 1970 si trovavano, tra gli altri, Buscetta, Salvatore Greco, Giuseppe di Cristina.

Sempre la Mangiavacca, segretaria e compagna del direttore di OP, offrì una testimonianza preziosa. Nell’introdurre la parte del Memoriale Pecorelli dedicata a Piazza Fontana e al Golpe Borghese, scrisse: “Nel gennaio ’78 sulla pista ‘mafia-golpe’ c’è solo Mino”. Pecorelli stava dunque lavorando su un’inchiesta che andava a sviscerare il rapporto tra Cosa Nostra e l’eversione nera? Gli appunti del “malloppone” sembrano suggerire una risposta positiva. Probabilmente il giornalista molisano aveva trovato una traccia, da sviluppare, che gli avrebbe permesso di svelare gli altarini dietro la misteriosa notte dell’8 dicembre 1970. Vari quesiti rimangono però senza risposta perché la documentazione in mano a Pecorelli si è persa, probabilmente seppellita in qualche polveroso ufficio della Città Eterna.

“Attentati, stragi, tentativi di golpe, l’ombra della massoneria ha aleggiato dappertutto: da Piazza Fontana al delitto Occorsio, dal Golpe Borghese all’Anonima sequestri, alla fuga di Michele Sindona dall’Italia”. In questa nota del 20 marzo 1979, giorno della sua morte, Pecorelli esprime una sua opinione già proferita nel 1975 quando scrisse che “la P2 è un covo di golpisti e sovversivi”. La presenza della massoneria era percepibile per tutti coloro che avevano in mano il “malloppone” originale, Pecorelli compreso.

La sua idea era chiara. Il processo del 1977 era un’enorme messinscena ed era stato manipolato fin dall’inizio. In una nota, Pecorelli, ad esempio, scrive: “Il caso Giannettini esplode per pilotare la fuga di notizie sul Golpe Borghese”, per sacrificare alcuni personaggi a favore di altri. Le inchieste erano, nell’opinione del direttore di OP, fortemente influenzate dalla longa manus di Andreotti ed erano quindi da considerare totalmente inutili.

Un dedalo di interessi che sembrava non volersi dipanare. Pecorelli provò a farlo basandosi sulle sue fonti privilegiate. Ancora una volta, il giornalista nativo di Sessano del Molise raccolse informazioni di prima mano. Il “malloppone” e i dossier riservati su Avanguardia Nazionale ne sono una testimonianza chiara. Ma anche in questo caso non si riesce a capire fino in fondo cosa Pecorelli sapesse e che cosa fosse pronto a pubblicare a causa del suo brutale e irrisolto omicidio.