Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

Nel corso degli anni lo hanno chiamato in tanti modi: «il Perlasca argentino», «lo Schindler di Buenos Aires». Eppure se c’è una definizione che più si avvicina alla figura di Enrico Calamai, è sicuramente quella di «eroe scomodo» utilizzata anche da Giovanni Minoli che gli dedicò una puntata della sua trasmissione La storia siamo noi. «Eroe» perché il viceconsole (e poi console) romano, all’epoca giovanissimo, si prodigò in prima persona nel salvare centinaia di oppositori politici dal regime di Videla, rischiando molto sia in termini di carriera sia per la sua sicurezza personale, andando in molti casi ben al di là delle sue mere funzioni di diplomatico. «Scomodo» perché i suoi sforzi si rivelarono invisi non solo ai vertici militari argentini, ma anche alla classe politica e imprenditoriale italiana di allora e, ovviamente, non solo.

«Per favore, nessuna domanda su quanti ne ho salvati», ha esordito prima di procedere all’intervista. C’è già tutto il personaggio dietro queste parole. Modesto, dal fare e parlare discreto, a Calamai l’etichetta di eroe non è mai piaciuta. Relativamente alla vicenda argentina, preferisce parlare di umanità e autenticità piuttosto che di coraggio. A quasi cinquant’anni di distanza, l’ex diplomatico italiano resta una delle principali figure di riferimento per la ricostruzione storica della dittatura argentina e, in particolare, del dramma dei desaparecidos. La sua vicenda, la sua testimonianza, che instancabilmente continua a tramandare da decenni, è anche un prezioso insegnamento sulle modalità attraverso cui il potere, nelle sue forme più svariate, può reprimere il dissenso. Un tema, come si vedrà nel corso dell’intervista, ancora molto attuale.

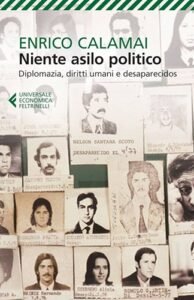

Completamente ignorato dalle istituzioni italiane, tanto della Prima quanto della Seconda Repubblica (al contrario, l’Argentina nel 2004 lo ha decorato con la massima onorificenza cavalleresca di stato, l’Orden del Libertador General San Martín), su di lui si è scritto e raccontato molto. Per chi, tra i nostri lettori, non conoscesse appieno la figura di Calamai, rimandiamo alla lettura dei suoi due libri: Faremo l’America: l’impossibile normalità di un console italiano in Argentina negli anni della dittatura (Edizioni Angolo Manzoni, 2002) e il più noto Niente asilo politico. Diario di un console italiano nell’Argentina dei desaparecidos (prima pubblicazione Editori Riuniti, 2003), a cui si è fatto principalmente riferimento nel corso dell’intervista. Da segnalare anche il recente documentario realizzato da Enrico Blatti: Enrico Calamai. Una vita per i diritti umani (2024). Un titolo più che veritiero: a ottant’anni compiuti, in una fase storica segnata «da un’opinione pubblica spenta, silenziata», Calamai scende ancora in strada per chiedere la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani e civili. «Non bisogna rinunciare ad agire», ha dichiarato a fine intervista, «rinunciare significa fare il gioco degli altri».

Nelle prime pagine di Niente asilo politico lei si descrive come un giovane funzionario «atipico», un po’ poeta e scrittore, definendo la carriera diplomatica come una strada «non sua». Chi era il giovane Enrico Calamai?

Quando sono arrivato in Argentina non avevo ancora compiuto trent’anni. Pochi anni prima mi ero trovato a fare il concorso per la carriera diplomatica più che altro spinto da ragioni di famiglia, non per una mia scelta personale, in qualche modo indotto da una falsa rappresentazione di quella che è la carriera diplomatica e cioè di un lavoro che ti permette una certa libertà intellettuale e quindi anche la possibilità di lavorare a quella che era la mia vera passione, la scrittura. Provai quindi questa strada credendo che avrei avuto questa possibilità di ricavare il tempo per una mia attività intellettuale e individuale. Purtroppo capii presto che, come qualunque altro lavoro, si trattava di un’attività assorbente, che lasciava poco spazio sia in termini di tempo reale che sul piano prettamente psicologico, per la stanchezza che comportava. Ero quindi un giovane piuttosto scontento della propria condizione esistenziale e professionale, che però era andato in Argentina spinto dall’idea di trovare un aiuto psicologico, in quanto avrei trovato una buona scuola psicoanalitica, dato che (era risaputo già all’epoca) i principali discepoli di Freud erano di origine ebraica ed erano migrati in massa negli Stati Uniti e, appunto, in Argentina. L’Associazione psicoanalitica argentina, dopo quella statunitense, era la più rinomata al mondo. La scelta di andare a Buenos Aires si basò principalmente su questa motivazione, facilitata anche dalla mia abilità linguistica in quanto mia madre era spagnola.

Lei parla del Sessantotto come un evento che ha osservato «consapevolmente». Come ha vissuto i primi anni della cosiddetta contestazione?

Nel 1968 ero in Francia. Mi trovavo lì perché stavo studiando la lingua in vista del concorso. Il maggio francese l’ho vissuto «di striscio», in quanto non mi trovavo a Parigi, ma studiavo all’università di Grenoble. Assistevo con passione alle riunioni studentesche e alle prime mobilitazioni, anche se un po’ da esterno, da straniero. Ne capivo (e subivo) il fascino dirompente, sia politico che intellettuale, sebbene solo da osservatore. Tuttavia è stata un’esperienza che mi ha segnato profondamente.

Nel 1970 lei assistette casualmente all’incontro tra una «rassicurante» delegazione militare argentina e un poco convinto Aldo Moro, all’epoca ministro degli Affari esteri. Fu un mero gioco delle parti o c’erano le buone intenzioni per un ritorno alla democrazia in Argentina?

Secondo me c’erano le buone intenzioni. I militari argentini, in quella fase, capivano di non poter gestire la situazione con gli strumenti di cui si erano serviti fino a quel momento, ossia di una forma repressiva, sicuramente presente ma limitata. Nel mondo occidentale post-Sessantotto non era immaginabile quello che poi sarebbe avvenuto da lì a tre anni in Cile. Inoltre la società argentina era ormai profondamente evoluta, fortemente sindacalizzata. Quindi i presupposti per il passaggio alla democrazia c’erano tutti.

Arriva a Buenos Aires nell’ottobre del 1972, in piena campagna elettorale. Quella che vede e descrive nel suo libro è una città, una società, in pieno fermento culturale e politico, in una fase che arriva persino a paragonare al maggio francese di qualche anno prima. Si può parlare di un Sessantotto mancato in Argentina?

Mi trovai immerso in una società in cui il Sessantotto aveva lasciato dei segni profondi, con la consapevolezza di una certa fragilità del potere e, cioè, che se le forze politiche popolari, di studenti e operai, si mettono insieme, possono dare una spallata al potere nell’ambito delle istituzioni democratiche. In più bisogna tener presente che parliamo di una fase che segue il Concilio Vaticano II: l’Argentina è un Paese cattolico, in cui i fermenti del Concilio sono molto presenti tanto tra gli operai quanto tra le organizzazioni giovanili cattoliche delle periferie. Parliamo inoltre di una società dove è molto presente il mito di Cuba, soprattutto il pensiero guevarista. Quindi una società molto vivace. La stessa Buenos Aires, poi, si presentava come una città vitalissima, in cui c’erano cinema, teatri e mostre aperte fino a tarda notte. Da giovane occidentale mi sentii molto comodo e a mio agio nella capitale argentina, riuscendo anche a «viverla», almeno fino al 1976 quando, ovviamente, cambiò tutto, non solo per il sottoscritto.

Mi trovai immerso in una società in cui il Sessantotto aveva lasciato dei segni profondi, con la consapevolezza di una certa fragilità del potere e, cioè, che se le forze politiche popolari, di studenti e operai, si mettono insieme, possono dare una spallata al potere nell’ambito delle istituzioni democratiche. In più bisogna tener presente che parliamo di una fase che segue il Concilio Vaticano II: l’Argentina è un Paese cattolico, in cui i fermenti del Concilio sono molto presenti tanto tra gli operai quanto tra le organizzazioni giovanili cattoliche delle periferie. Parliamo inoltre di una società dove è molto presente il mito di Cuba, soprattutto il pensiero guevarista. Quindi una società molto vivace. La stessa Buenos Aires, poi, si presentava come una città vitalissima, in cui c’erano cinema, teatri e mostre aperte fino a tarda notte. Da giovane occidentale mi sentii molto comodo e a mio agio nella capitale argentina, riuscendo anche a «viverla», almeno fino al 1976 quando, ovviamente, cambiò tutto, non solo per il sottoscritto.

Nel primo biennio da viceconsole a Buenos Aires lei entrò in contatto con la collettività italiana o, meglio, di «quel che rimaneva di una gioventù intraprendente», di fatto abbandonata dalla madrepatria. Che fase stavano attraversando e che responsabilità aveva lo Stato italiano nei confronti degli emigrati italiani?

Il mio lavoro quotidiano consisteva nel sostenere l’impatto delle richieste del pubblico che si presentava in Consolato. Era un pubblico prodotto da una comunità ormai invecchiata, nel senso che l’ultima ondata migratoria verso l’Argentina si era esaurita nei primi anni Cinquanta, nell’immediato secondo dopoguerra, quando poi le destinazioni prevalenti divennero le grandi città europee. Una generazione che era invecchiata in un Paese in cui non c’era praticamente nulla di quello che eravamo e siamo abituati a vedere in una comune democrazia, dall’assistenza sanitaria gratuita alla pensione. In pochi si erano costruiti una situazione finanziaria stabile, importante. La maggior parte se la passava male e si rivolgeva allo Stato italiano che rispondeva peggio. Se da una parte, demagogicamente, si voleva dare l’impressione di un interesse per questa collettività di connazionali, dall’altra parte si faceva molto poco. Lo stesso personale del Consolato era assolutamente insufficiente anche solo a ricevere le richieste di quella povera gente. Temporeggiare, prendere tempo. Per il resto si faceva poco o nulla.

Nel suo libro accenna molto spesso a un orientamento politico piuttosto marcato e prevalente all’interno della comunità italiana.

Si può affermare tranquillamente che la maggioranza della comunità italiana era di destra. Lo era soprattutto da un punto di vista generazionale, in quanto buona parte di quella collettività era emigrata durante il ventennio fascista. Gente partita perché in Italia stava molto male, ma che il fascismo si era tenuta buona se non altro a livello demagogico e rappresentativo. Questo se analizziamo il dato a un livello più basso della scala sociale. In Argentina, in realtà, sono emigrati anche i quadri alti e medio-alti di molti esponenti del regime fascista, nonché del sistema produttivo di quell’epoca, che sono poi quelle figure che avranno un peso notevole nella storia della stessa comunità italiana negli anni a seguire.

Lei ha scritto di una breve frequentazione con una giovane militante di nome Ana. Grosso modo siamo nella tarda primavera del 1973: in quel periodo «scopre» che una parte della gioventù argentina si stava preparando alla lotta armata. Poco dopo, il 20 giugno, ha luogo il massacro all’aeroporto di Ezeiza.

All’epoca rimasi sorpreso e scandalizzato, perché ero — e ancora oggi rimango — contrario alla violenza. Però capii che in una situazione politica ingessata, in cui la spinta dal basso è molto forte, se non si risponde con una certa dialettica dall’alto e tutto rimane bloccato, è molto chiaro che i giovani, dopo l’esperienza di Cuba, dopo il Sessantotto, possano essere spinti alla lotta armata. Pur essendo molto giovane e, per certi aspetti, solidale nei confronti di quei miei coetanei, non volli avere nulla a che fare, anche esistenzialmente, con un’attività armata. Non solo per il rischio che avrei corso, ma anche perché proprio non avrei potuto in quanto diplomatico: era naturalmente contrario alla mia coscienza professionale. Il mio giudizio di oggi non è cambiato: la storia ha confermato che quei giovani non avevano la forza sufficiente per salvare quella situazione. La società argentina era ormai una realtà articolata, simile a quella europea, in cui la lotta armata poteva apportare colpi di spillo, ma non trasformare la società. Anzi: ha reso possibile e ha accelerato il processo verso il baratro.

Piccola parentesi: il 14 agosto 1974, in Consolato, si costituisce Guido Giannettini. Aveva già sentito parlare di lui? Cosa le dissero sul momento i suoi colleghi e superiori su quel personaggio?

Io devo confessare che, sul momento, non ebbi proprio la minima idea di chi fosse. Tuttavia venni presto a sapere che era collegato al processo della strage di Piazza Fontana. La sua presenza fu sostanzialmente l’ennesima conferma che ci fosse un substrato di estrema destra, ben organizzato, in seno alla collettività italiana. Quello che mi soprese fu che venne ricevuto molto bene dai miei superiori, come uno da accogliere con benevolenza. Il console generale sembrava «coccolarselo». L’ambasciatore lo ospitò diversi giorni in ambasciata, se non erro. Farà effetto, detto così, ma, a quanto mi risulta, Giannettini fu l’unico «rifugiato politico» dell’ambasciata d’Italia a Buenos Aires.

Lei viene inviato in Cile un anno dopo il golpe di Pinochet e, a Santiago, l’ambasciata italiana è rimasta l’unica ancora piena di rifugiati. Ci può spiegare perché?

Fui inviato in Cile in prossimità dell’anniversario del golpe di Pinochet, quindi nel settembre del 1974. In occasione di tale ricorrenza, i militari cileni scatenarono nuovamente una forte attività repressiva per evitare manifestazioni di piazza a Santiago. Manifestazioni che avrebbero di nuovo portato l’attenzione mediatica, a livello internazionale, sulla tragica situazione cilena. Questo fece sì che molte persone che vivevano in clandestinità, o comunque in allarme, capirono di essere di nuovo in pericolo. A quel punto, l’unica ambasciata a Santiago che ospitava ancora dei rifugiati era quella italiana, perché il governo italiano (rispetto agli altri Paesi occidentali) aveva preferito non farli venire in Italia per paura che molti altri avrebbero fatto seguito. Approfitto della domanda per sottolineare il grande lavoro del personale del MAE di Santiago, che al momento del golpe del 1973, senza neanche chiedere autorizzazione a Roma, aprì le porte dell’ambasciata salvando molte vite. È stata un’attività principalmente umanitaria, molto importante, che è doveroso ricordare. I problemi sono sorti dopo, quando il governo italiano ha bloccato la concessione dell’asilo politico ai rifugiati bloccandoli lì dentro per lunghi mesi. Motivo per cui quelle persone erano ancora in ambasciata al momento dell’anniversario.

Che cosa intende quando parla di politica a «doppio binario», da parte del governo italiano di allora, in relazione al golpe cileno?

La politica italiana doveva tener conto delle pressioni da parte degli USA; è chiaro che gli Stati Uniti, che avevano voluto quel golpe, si davano da fare affinché tutti gli Stati occidentali normalizzassero i rapporti diplomatici con il generale Pinochet. Però l’opinione pubblica italiana, come tutta quella europea, era contraria. Era estremamente sensibile a quanto accaduto in Cile, anche per la somiglianza col sistema politico-partitico italiano, e non permetteva dunque questa normalizzazione. Il governo italiano non aveva la forza di agire come avrebbe voluto, per soddisfare le pressioni americane, vale a dire cacciare i rifugiati. Si barcamenava, cercava di fare in modo di chiudere quella vicenda, senza normalizzare del tutto i rapporti diplomatici.

Lei torna in Argentina un anno prima del colpo di stato di Videla. Tra inflazione, crisi politica e la repressione attuata dalla Triple A, lei ha scritto che c’era «aria di golpe» nel Paese. Nelle sedi diplomatiche eravate a conoscenza delle violenze perpetrate dagli uomini di Lopez Rega?

Certamente. Occorre ricordare che nel lungo periodo che precede il golpe di Videla c’era ancora la libertà di stampa in Argentina. I media davano rilievo sia, da una parte, alle azioni della guerriglia, forse anche ingigantendole, sia dall’altra alle violenze perpetrate dalla Triple A, vale a dire l’Alleanza anticomunista argentina, organizzate dall’allora ministro dell’Interno, Lopez Rega, in pieno accordo con il generale Perón. Esisteva dunque una stampa che possiamo definire libera, di sinistra, che denunciava chiaramente quelle violenze.

Come è noto, diversamente dal Cile, il golpe argentino avviene senza particolare clamore mediatico, accolto tra «normalità e sollievo» da parte dell’opinione pubblica. Il primo ad aprirle gli occhi fu proprio il giornalista Giangiacomo Foà?

Già tra la fine del 1975 e i primi mesi del 1976 era ormai evidente che la situazione o sfuggiva di mano al governo oppure si andava verso un golpe militare. Si pensava però a un colpo di stato di tipo cileno, in cui si eliminavano i sindacati, si reprimevano i rappresentanti dei partiti politici di sinistra, con una violenza percettibile da tutti. Invece la mattina che seguì la proclamazione del golpe sembrava che non fosse successo nulla. Come ho ampiamente descritto nel mio libro, la situazione a Buenos Aires era quella di sempre: il traffico era quello di sempre, non c’erano carri armati per le strade, nessun edificio era stato bombardato, i negozi e gli uffici erano aperti ed affollati. Insomma, calma piatta, la vita sembrava proseguire tranquilla. Il pomeriggio stesso, incontrai il mio amico Giangiacomo Foà, all’epoca corrispondente del Corriere della Sera per tutta l’America Latina, il quale mi disse subito che le cose non erano così tranquille come sembrava: nelle enormi periferie della città c’erano continui posti di blocco, intrusioni nelle case, ragazzi portati via. Aveva capito che c’era una violenza in chiave totalmente diversa da quella cilena e studiata in modo da evitare che venisse percepita dall’opinione pubblica. Ulteriori conferme arrivarono grosso modo una settimana dopo, quando in consolato ricevemmo le prime denunce, tutte uguali, dei familiari di giovani spariti nel nulla. Col senno di poi, dubito che in ambasciata ignorassero questa situazione.

Quale fu l’atteggiamento dei vertici diplomatici italiani in seguito al golpe di Videla?

Per rispondere occorre fare un piccolo passo indietro. Qualche giorno prima del golpe, tutti noi diplomatici venimmo convocati in Ambasciata. Ci fu riferito che i militari erano ormai in procinto di attuare il colpo di Stato e che non avrebbero gradito una replica di quanto avvenuto tre anni prima in Cile, ossia che le sedi diplomatiche si riempissero di rifugiati. I vertici militari argentini volevano convincerci che non stavano facendo un lavoro politico, bensì giuridico, in qualche modo «legale», relegando il loro piano a mere questioni di pubblica sicurezza, eliminando tutti i delinquenti comuni che, col pretesto della politica, stavano portando il Paese nel caos. Un discorso che, evidentemente, apparve convincente ai vertici diplomatici italiani. Mi stupì l’accondiscendenza dei miei superiori: era chiaro che i militari stavano preparando il terreno per evitare in futuro possibili aiuti umanitari e politici da parte del nostro personale diplomatico. Il fatto che loro lo chiedevano, pensai, non significava che noi italiani dovessimo accettarlo. Di conseguenza, le condizioni si erano già definite ben prima del colpo di Stato. Una volta sopraggiunto il golpe, sapevo già in partenza che gli altri miei colleghi non mi avrebbero dato una mano perché l’imperativo era passato: niente rifugiati politici nelle sedi diplomatiche.

Ben presto, quindi, lei capì che per aiutare quelle persone doveva trovarsi degli «alleati» fuori dal contesto diplomatico. Come entrò in contatto con il sindacalista Di Benedetto?

Il problema che subito mi posi era come far arrivare in Italia l’informazione, la notizia, di qualcuno che aveva bisogno di protezione in consolato. Capii che era l’unico modo per aiutare quella gente, dato che i miei superiori mi avrebbero ostacolato. L’informazione era fondamentale per smuovere a livello politico qualcosa in Italia, un’interpellanza, una telefonata in ministero, al PCI o alla CGIL. Però i telefoni delle nostre sedi erano controllati dai militari e rimaneva il problema di comunicare i dati anagrafici dei perseguitati politici da salvare. Compresi che da solo avrei potuto fare ben poco. Per questo tipo di operazioni, assai delicate, serviva quindi un canale esterno, ben collegato alle suddette realtà in Italia, e così arrivai al sindacalista Filippo Di Benedetto, che all’epoca era alla guida del patronato Inca–CGIL a Buenos Aires. Con lui non servirono molte parole: capì benissimo la situazione e mi offrì il suo aiuto. Da giovane, durante il ventennio, era stato arrestato e torturato, e non voleva assolutamente che fatti del genere potessero ripetersi. Una persona semplice, con una grande sensibilità, ma con un acume politico non indifferente.

Per molto tempo l’opinione pubblica argentina ignorò (almeno ufficialmente) l’esistenza di veri e propri campi di concentramento nel Paese.

Non si sapeva cosa succedeva ai giovani portati via. Nessuno lo sapeva, neanche ovviamente i loro genitori e familiari. Si tenga presente che le madri iniziarono a organizzarsi un anno dopo il golpe, nel 1977, quando io ero già partito. Si sapeva che i militari e la polizia uccidevano: era sempre stato così in tutto il Sud America. Ma fino a poco prima del golpe, prendendo ad esempio le violenze della Triple A, i cadaveri si trovavano, mentre in quel momento non si trovavano. E, come si può immaginare, se non c’è il corpo non c’è la certezza della morte. Questo almeno scattava nella mente di quei poveri familiari. Si sapeva anche che quei giovani venivano torturati e che la tortura era un mezzo per dare la caccia ad altri sospetti. Per essere dei sospettati, dei potenziali sovversivi, bastava essere giovani, essere andati nelle bidonville ad alfabetizzare la povera gente, portare i capelli lunghi, avere delle conoscenze considerate compromettenti. Però che cosa succedesse a questi ragazzi nessuno lo sapeva. Si cercava di dare delle spiegazioni e nessuna di queste poter far prevedere la loro eliminazione sistematica.

Lei ebbe modo di scoprire qualcosa prima della sua partenza?

Ufficialmente no. Si favoleggiavano vere e proprie leggende metropolitane, di campi di concentramento, di rieducazione, in Patagonia. Un fatto molto frequente, ed esasperante, per le famiglie di quei ragazzi erano le loro vane richieste ai commissariati di zona, dove gli dicevano che non sapevano nulla, che i loro figli non risultavano nei registri delle persone arrestate. Per quanto mi riguarda, qualcosa la venni a sapere dai colloqui con i detenuti politici di Villa Devoto. Chi era in carcere rientrava sotto la tutela del governo argentino, in qualche modo la loro detenzione era «legalizzata». Seppur trattati male, quei detenuti avevano almeno la garanzia di sopravvivere fisicamente. Cosa succedeva, tra il momento della detenzione «segreta» a quella «ufficiale» delle carceri, lo venni grosso modo a sapere da loro. Tuttavia, sulla base dei loro racconti, l’idea di veri e propri campi di concentramento non mi fu chiara, come poi venimmo tutti a sapere dopo.

Nell’attuazione del golpe un ruolo chiave lo gioca la stampa, sia argentina che (soprattutto) internazionale.

Il ruolo dell’informazione è assolutamente centrale nel disegno golpistico. I militari argentini non ripeterono l’errore di quelli cileni, i quali posero l’uso della forza in primo piano e a disposizione dei media nazionali e internazionali, soprattutto la televisione. Le TV cilene ripresero fin dal primo giorno le violenze scatenate dai golpisti. In Argentina non avviene nulla di tutto questo e quindi era assente una chiara percezione della violenza. Viviamo tuttora in un’epoca in cui il sistema mediatico è ormai prevalentemente iconografico: un sistema in cui tutto ciò che accade viene rappresentato, mentre tutto quello che non viene rappresentato non accade. Di conseguenza in Argentina, non essendoci i morti per strada e le ambasciate piene di rifugiati, non stava accadendo nulla. Questa è una strategia assolutamente centrale, che poi ha avuto il suo centro di gravità nella «logistica», per così dire, ovvero nell’eliminazione dei cadaveri. Vale a dire che i giovani possono tranquillamente venire arrestati, torturati, uccisi, ma non si devono vedere. Per far questo, li si fa sparire. Cosa che non rientra nelle categorie mentali che ci portiamo dietro da millenni, dagli albori della civiltà umana, dai tempi di Antigone: l’uomo uccide, ma restituisce il cadavere ai suoi cari per l’elaborazione del lutto. Se non c’è la restituzione, la visione del cadavere, la gente non riesce a concepire l’idea della morte. Questo è assolutamente centrale e spiega il motivo fondante dell’indifferenza dell’opinione pubblica occidentale nei confronti dell’Argentina, specialmente se paragonata alla mobilitazione che aveva fatto seguito alla rappresentazione mediatica su quanto era avvenuto in Cile.

Eppure fu proprio con il mezzo dell’informazione che lei, Foà e Di Benedetto vi giocaste la vostra «partita», salvando centinaia di vite umane.

Mi fu subito chiaro che questa strategia messa in atto dai militari mirava a celare quanto stava succedendo in Argentina. In realtà la caccia all’uomo era in corso, in maniera non dissimile dalla tragedia cilena, ma non si doveva sapere. Capii dunque che di fronte alla possibilità di uno scandalo, anche limitato, relativo a una singola persona vittima delle violenze dei militari, si sarebbero sbloccate di volta in volta situazioni molto complicate: a quel punto, sia il governo italiano che quello argentino preferivano salvarla quella persona, farla andar via, piuttosto che far uscire la notizia. Perché lo scandalo aveva un forte valore mediatico, poteva far capire all’opinione pubblica cosa stava succedendo. Quando la notizia arrivava in Italia e un parente o un partito politico, un sindacato, o chiunque, segnalava la possibilità di arrivare alla stampa, su quel determinato caso il sistema diplomatico come per magia si attivava. In questo continuo braccio di ferro, un ruolo determinante lo svolse, dall’Italia, mio fratello che all’epoca lavorava nella redazione di Rinascita a Roma. Nonostante le mie linee telefoniche fossero controllate, parlavo molto con mio fratello, facevamo in modo di capirci. Tramite lui e Di Benedetto, in Italia, potevo contare sulla collaborazione del PCI e della CGIL. Come ho già detto, alla trasmissione dei nomi dei perseguitati politici ci pensava proprio Di Benedetto, non ho mai capito come faceva, mentre mio fratello si occupava di attivare i contatti in Italia. Quando una situazione si faceva più difficile, entrava in gioco Foà il quale minacciava di scrivere un pezzo sul singolo caso: purtroppo Giangiacomo aveva già da tempo le mani legate, in quanto il «rinnovato» Corriere della Sera di Rizzoli non gradiva più i suoi contributi sulla questione argentina.

Lei ha inquadrato il golpe argentino in una sorta di «strategia», i cui ideatori non furono i militari argentini. Arriva a definirla una «soluzione finale», un’espressione piuttosto forte…

Io credo che i due golpe, quello cileno e argentino, siano stati dei laboratori di uno stesso disegno volto a inaugurare l’applicazione del neoliberismo della «Scuola di Chicago». I cosiddetti Chicago boys sono presenti fin dall’inizio nel governo di Pinochet e poi in quello argentino. Il loro obiettivo era di ridurre al minimo la spesa dello Stato in tutte le sue componenti sociali. Per operare questo taglio drastico bisognava eliminare tutti i sindacati, i partiti politici, bisognava decimare quella parte della gioventù impegnata politicamente. Altrimenti non si riusciva a togliere la componente politica della cultura sociale, non si riusciva a imporre un modello di vita in cui l’unica realtà in cui il singolo può agire è quella economica. Bisognava togliere qualunque alternativa politica, nel presente e nel futuro. I giovani, quei giovani, andavano eliminati perché potevano diventare la classe dirigente del futuro. E questo è stato fatto. Si è trattato di un progetto che guardava più lontano, terribilmente lungimirante: è stata un’opera di ingegneria demografica. Queste sono considerazioni che ho maturato nel tempo: all’epoca pensai solo all’impellenza politica del momento, ossia «non un’altra Cuba nel giardino degli Stati Uniti». Oggi faccio un’analisi, appunto, più ampia, ossia che si voleva rendere possibile anche nel futuro il neoliberismo, più precisamente una «imposizione armata» del neoliberismo. Si trattò sostanzialmente di un disegno che accomuno a quello nazista per quanto concerne la segretezza con cui venne attuato, cioè senza che l’opinione pubblica ne prendesse consapevolezza. A distanza di tre decenni, quindi, vidi riemergere una strategia politica che, attraverso questa segretezza, attuava un piano di eliminazione sistematica di una gran componente della società. I nazisti se la presero con gli ebrei, i militari cileni e argentini se la presero con la gioventù. Credo che questo sia stato possibile perché qualunque sistema di informazione permise la creazione di un cono d’ombra in cui il potere, che non è sempre lo stesso, si appoggia e si muove liberamente seppur con modalità diverse.

In Niente asilo politico lei accenna, in merito alle rare missioni diplomatiche del governo italiano di allora, alla visita a Buenos Aires di un noto politico italiano, di cui però non fa il nome. Ci potrebbe raccontare quel pranzo inconsueto?

Nel libro non ho fatto il suo nome, è vero. Si trattava di Emilio Colombo, figura centrale della Democrazia cristiana per moltissimi anni. Tuttavia, quando nel 1977 venne in Argentina, non aveva incarichi di governo ma era Presidente della commissione Esteri del Senato. Insomma, era un ospite d’eccezione dell’ambasciata italiana. Mancava poco tempo alla fine della mia permanenza a Buenos Aires. Tutti sapevano quello che stavo facendo e in quel pranzo organizzato con i vertici diplomatici, al quale dovetti partecipare per obblighi professionali, fecero di tutto per tenermi alla larga da Colombo. Avrei tanto voluto parlarci, raccontargli cosa stava accadendo in Argentina, anche se era ovvio che lui conoscesse molto bene la situazione. La questione era però molto più sottile: non si doveva vedere (e sapere) che lui aveva saputo perché aveva parlato con me. Sarebbe stata la prova che era stato messo al corrente della situazione e questo, appunto, non doveva accadere. Fui intenzionalmente messo a margine in quella tavolata. Non riuscii a scambiarci neanche una parola.

Foà, Di Benedetto e suo fratello dall’Italia furono indubbiamente i suoi principali «alleati». Tuttavia, come traspare dal suo libro, ci furono anche altre figure che non si voltarono dall’altra parte.

Ritengo doveroso, come ho fatto nel libro, ricordare almeno tre persone. Il primo è sicuramente l’avvocato Attilio Librandi. Nei giorni immediatamente successivi al golpe, i familiari cominciarono a presentare in consolato le denunce di scomparsa dei loro ragazzi. Il loro principale problema era che non riuscivano a presentare il ricorso di habeas corpus, ricorso che doveva essere inoltrato alla magistratura attraverso un avvocato. Il punto era proprio questo: non c’erano avvocati disposti a farlo. Questo perché gli avvocati che si occupavano di tutela e diritti umani erano stati torturati e ammazzati, anche prima del golpe. Ricordo numerosi episodi cruenti che erano stati riportati anche sui giornali: per fare degli esempi, un avvocato fu trovato con la testa in una pozzanghera e con il corpo pieno di bruciature di sigarette; un altro fu rinvenuto carbonizzato nel bagagliaio della sua macchina e un altro ancora con la cosiddetta cravatta, ossia con la gola tagliata e la lingua che penzolava giù. Al consolato non avevamo avvocati che potessero farlo. Alla fine fu proprio Di Benedetto a trovare l’avvocato Librandi, che era iscritto al Partito comunista argentino. Librandi aveva chiesto, per tutelarsi in quella situazione di pericolo in cui si doveva muovere, un documento rilasciato in consolato che, però, non gli fu mai fornito o, più correttamente, il Console generale non gliel’ha mai concesso. Ciò nonostante, Librandi non si tirò indietro. A salvarlo, forse, fu proprio l’appartenenza al partito, dati i rapporti di ambiguità che intercorrevano tra PCA, i militari argentini e l’URSS. Ma questo è un altro discorso. La seconda figura è senza dubbio il dottor Colella, che lavorava all’aeroporto di Montevideo. Era il mio interlocutore telefonico. Ogni volta che si presentava qualcuno in consolato e si decideva di farlo partire via Montevideo, io gli telefonavo per avvertirlo di quella partenza senza dire il nome. Il nominativo poi glielo trasmettevo con un telegramma cifrato. Certo, rispetto all’avvocato Librandi, il dottor Colella era meno esposto: non rischiava la vita e, forse, nemmeno la carriera. Il suo ruolo consisteva nell’emettere un biglietto su commissione del nostro consolato, fino a che anche l’aeroporto di Montevideo non cominciò a essere massicciamente presidiato dai militari. Tuttavia, lui mi dimostrò una sensibilità e una disponibilità che non erano assolutamente scontate; molti altri dissero di no. Sfrutto questa considerazione per passare al terzo personaggio. Gli ultimi due rifugiati che abbiamo avuto in consolato non sapevamo come farli partire, dato che all’inizio del 1977 anche Montevideo era diventato pericoloso. Per cui escogitammo la via dal Brasile, cioè da Rio de Janeiro, ma senza passare il controllo dei passaporti. Quindi come mero transito; non con un biglietto diretto, bensì con due biglietti. Va ricordato che anche in Brasile c’era una dittatura piuttosto feroce e il pericolo era elevato. Per far questo serviva la piena collaborazione di una compagnia aerea e, ovviamente, i dirigenti dell’Alitalia non si mostrarono collaborativi. Nacque da lì l’esigenza di rivolgersi a una compagnia straniera, in quel caso brasiliana: tentai con la VARIG. Nel libro parlo appunto di questo rappresentante della compagnia brasiliana, di cui purtroppo non mi ricordo il nome, che una volta ascoltata la mia richiesta, senza pensarci troppo su, mi offrì il suo aiuto. Ricordo che lo fece con una semplicità e una naturalezza che, data la situazione, mi colpì moltissimo. Il suo non era un atto di coraggio, un eroismo. Era semplicemente un gesto umano, che tuttavia non dimenticai mai.

Ritengo doveroso, come ho fatto nel libro, ricordare almeno tre persone. Il primo è sicuramente l’avvocato Attilio Librandi. Nei giorni immediatamente successivi al golpe, i familiari cominciarono a presentare in consolato le denunce di scomparsa dei loro ragazzi. Il loro principale problema era che non riuscivano a presentare il ricorso di habeas corpus, ricorso che doveva essere inoltrato alla magistratura attraverso un avvocato. Il punto era proprio questo: non c’erano avvocati disposti a farlo. Questo perché gli avvocati che si occupavano di tutela e diritti umani erano stati torturati e ammazzati, anche prima del golpe. Ricordo numerosi episodi cruenti che erano stati riportati anche sui giornali: per fare degli esempi, un avvocato fu trovato con la testa in una pozzanghera e con il corpo pieno di bruciature di sigarette; un altro fu rinvenuto carbonizzato nel bagagliaio della sua macchina e un altro ancora con la cosiddetta cravatta, ossia con la gola tagliata e la lingua che penzolava giù. Al consolato non avevamo avvocati che potessero farlo. Alla fine fu proprio Di Benedetto a trovare l’avvocato Librandi, che era iscritto al Partito comunista argentino. Librandi aveva chiesto, per tutelarsi in quella situazione di pericolo in cui si doveva muovere, un documento rilasciato in consolato che, però, non gli fu mai fornito o, più correttamente, il Console generale non gliel’ha mai concesso. Ciò nonostante, Librandi non si tirò indietro. A salvarlo, forse, fu proprio l’appartenenza al partito, dati i rapporti di ambiguità che intercorrevano tra PCA, i militari argentini e l’URSS. Ma questo è un altro discorso. La seconda figura è senza dubbio il dottor Colella, che lavorava all’aeroporto di Montevideo. Era il mio interlocutore telefonico. Ogni volta che si presentava qualcuno in consolato e si decideva di farlo partire via Montevideo, io gli telefonavo per avvertirlo di quella partenza senza dire il nome. Il nominativo poi glielo trasmettevo con un telegramma cifrato. Certo, rispetto all’avvocato Librandi, il dottor Colella era meno esposto: non rischiava la vita e, forse, nemmeno la carriera. Il suo ruolo consisteva nell’emettere un biglietto su commissione del nostro consolato, fino a che anche l’aeroporto di Montevideo non cominciò a essere massicciamente presidiato dai militari. Tuttavia, lui mi dimostrò una sensibilità e una disponibilità che non erano assolutamente scontate; molti altri dissero di no. Sfrutto questa considerazione per passare al terzo personaggio. Gli ultimi due rifugiati che abbiamo avuto in consolato non sapevamo come farli partire, dato che all’inizio del 1977 anche Montevideo era diventato pericoloso. Per cui escogitammo la via dal Brasile, cioè da Rio de Janeiro, ma senza passare il controllo dei passaporti. Quindi come mero transito; non con un biglietto diretto, bensì con due biglietti. Va ricordato che anche in Brasile c’era una dittatura piuttosto feroce e il pericolo era elevato. Per far questo serviva la piena collaborazione di una compagnia aerea e, ovviamente, i dirigenti dell’Alitalia non si mostrarono collaborativi. Nacque da lì l’esigenza di rivolgersi a una compagnia straniera, in quel caso brasiliana: tentai con la VARIG. Nel libro parlo appunto di questo rappresentante della compagnia brasiliana, di cui purtroppo non mi ricordo il nome, che una volta ascoltata la mia richiesta, senza pensarci troppo su, mi offrì il suo aiuto. Ricordo che lo fece con una semplicità e una naturalezza che, data la situazione, mi colpì moltissimo. Il suo non era un atto di coraggio, un eroismo. Era semplicemente un gesto umano, che tuttavia non dimenticai mai.

Mi aggancio a questa sua ultima considerazione. Lei ha sempre rifiutato l’etichetta di «eroe», che sembra quasi infastidirla. Eppure al contrario di molti dimostrò coraggio, rischiando molto sia in termini di carriera sia per la sua sicurezza personale. Cosa scattò allora nella mente di quel giovane trentenne?

In quel giovane è scattato un desiderio di autenticità. Io avevo i mezzi per aiutare. Sapevo che quando ci sono crisi di natura umanitaria i diplomatici si danno da fare, proprio perché hanno quei mezzi in più. Mi è sembrato che quella autenticità, che cercavo anche attraverso la psicanalisi, la realizzazione del mio essere umano autentico, comportasse dare una mano. Mi è sembrato ovvio, come se fosse una cosa naturale. C’era solo un inconveniente: sapevo che dare una mano avrebbe comportato il mio allontanamento da Buenos Aires. Allontanamento che non solo mi avrebbe impedito di continuare ad aiutare quelle persone ma, paradossalmente, avrebbe anche comportato l’interruzione dell’analisi. Quindi, se l’analisi da una parte mi spingeva a essere quanto più umano possibile, dall’altra la realizzazione di questa spinta avrebbe causato la brusca interruzione della stessa, che rappresenta un fatto molto destabilizzante per chi fa questo genere di percorso.

Come racconta in Niente Asilo Politico, la sua storia non si interrompe sul volo di ritorno per l’Italia, bensì sul selciato di via delle Botteghe Oscure. Ci spieghi meglio.

Sono rientrato a Roma a maggio del 1977, quindi un anno dopo il golpe. Fino ad ottobre del ’76 avevo avuto un appoggio costante da parte del PCI. Poter contare sull’appoggio politico del partito d’opposizione più importante d’Italia, insomma, era un fatto che veniva preso in considerazione. Io non ero iscritto al Partito Comunista ma, come ho già detto, avevo un canale privilegiato di comunicazione attraverso mio fratello. Nei primi sei mesi del golpe, quindi, ogni mia segnalazione trovava una reazione positiva da parte del PCI, ossia un’interpellanza parlamentare, una telefonata al MAE da parte della CGIL (o del partito stesso), un trafiletto su L’Unità. Questo mi autorizzava a darmi da fare nei confronti di chi era in pericolo. Dopo i primi sei mesi, però, la situazione cominciò a cambiare. Il primo segnale fu l’arrivo in Consolato della mia sostituzione: ora, sappiamo tutti che in un’amministrazione non è possibile tenere due funzionari per lo stesso incarico; significava che se ne arrivava uno nuovo quello vecchio doveva andarsene. Io trovai il modo di resistere. Però, dal febbraio del ’77 in poi, capii che l’appoggio politico su cui avevo potuto contare stava venendo meno. A maggio mi resi conto che ormai ero bruciato e che restare a Buenos Aires non era più di alcuna utilità. Anzi, sarebbe diventato pericoloso sia per me, sia per chi eventualmente sarebbe venuto a chiedermi aiuto. Rientrato a Roma, andai subito alla sede del PCI a perorare la causa dei perseguitati politici in Argentina. Mi sembrava così evidente l’analogia con quanto stava avvenendo in Cile, con una vera e propria decimazione mirata dei giovani impegnati politicamente. La risposta che ho avuto dal PCI fu: «Non possiamo più intervenire per i tuoi quattro “barbuti” guerriglieri… perché li abbiamo anche in Italia». Ci rimasi male, molto male, e me ne andai da via delle Botteghe Oscure fortemente deluso. Ero di fronte a un muro che non avrei mai potuto superare.

C’era aria di «compromesso storico».

Era quella ormai la linea politica adottata dal partito, rispondente a molte pressioni. In primis, quelle di Mosca, che aveva interesse a mantenere aperta la comunicazione con i militari per continuare a importare il grano argentino, malgrado vi fossero delle sanzioni da parte degli USA. Il PCUS sovietico aveva quindi chiesto ai partiti comunisti di tutto il mondo di smorzare le critiche nei confronti della giunta militare, sostenendo anche che Videla fosse tutto sommato un «moderato». Il che era totalmente assurdo. In secondo luogo, il PCI veniva dal grande successo elettorale del giugno 1976, in cui aveva quasi raggiunto la percentuale della Democrazia cristiana. Divenuto ormai una forza non ancora di governo, ma di «area di governo», il Partito comunista italiano voleva quindi dimostrare un forte senso di responsabilità, soprattutto in politica estera. Bisognava dimostrare di non voler cambiare gli equilibri internazionali esistenti: nessuna opposizione interna alle politiche atlantiste. Un atteggiamento prudente che, in cambio, mirava a delle concessioni a livello sociale, i diritti nel lavoro, nella scuola, nelle istituzioni pubbliche in generale. Va ricordato che anche il sistema produttivo italiano spingeva per il buon mantenimento dei rapporti economici con l’Argentina e che ciò avrebbe comportato dei «ritorni» importanti, sia in termini di affari che di consenso elettorale. Riassumendo il tutto, l’atteggiamento del PCI cambiò totalmente quando passò dall’opposizione alla suddetta «area di governo».

È innegabile che nella tragica vicenda argentina lei abbia giocato un ruolo scomodo. Che trattamento le riservò il MAE negli anni successivi? Ha pagato in termini di carriera?

Un’amministrazione dello Stato ha bisogno di funzionari, di gente che esegue le funzioni che le vengono attribuite, nell’ambito di quella che è la discrezionalità dell’amministrazione di cui fa parte. Sapevo che esulare dal comportamento che da me si aspettavano avrebbe avuto dei costi, in termini di carriera. E così è stato. Mi è sembrato ovvio, consequenziale. Per fare un esempio, sono stato inviato come ambasciatore nel luogo più lontano possibile. Prima in Nepal e, successivamente, come incaricato d’affari, a Kabul, negli ultimi due anni d’occupazione sovietica in Afghanistan, tra il 1987 e il 1989. Anzi, ho riscontrato anche una certa «intelligenza» nel presentarmi quei costi. D’altronde era scontato, l’ho vissuta serenamente. Certo, non appena ho potuto ho lasciato il MAE.

Lei ha svolto un ruolo anche nei processi svoltisi in Italia contro i vertici militari argentini. Secondo quanto ha scritto nel suo libro, c’è chi ha pagato e chi no.

Quando sono caduti i militari, la stampa italiana è uscita dal torpore e ha scoperto non soltanto le atrocità e il numero delle vittime italiane che, come è noto, fu spaventosamente elevato, ma anche le connivenze della Loggia P2 e di una certa classe politica. A quel punto, la magistratura italiana fece partire due procedimenti penali. Il primo nei confronti di militari argentini, per gli omicidi di cittadini italiani. Questo fu molto importante perché fino a quel momento la desaparicion non aveva una categoria concreta. Fino a che non si produce il corpo, il cadavere, non è provata la morte della persona e non si apre il procedimento penale. Questo primo e fondamentale troncone dell’inchiesta fu molto lungo. Andò avanti negli anni, tra numerosi tentativi di insabbiamento, ma le madri e le nonne argentine riuscirono a mobilitare politicamente forze in Italia che spinsero in avanti il processo, che divenne appunto l’occasione per dare il primo quadro storico e giuridico di quanto avvenne in Argentina. Dal punto di vista dei diritti umani, secondo me, quel processo ebbe comunque una portata limitata, perché non si mosse in base alla normativa dei diritti umani in generale bensì nella tutela penale dei cittadini italiani. C’è una bella differenza. L’altro procedimento riguardava il comportamento omissivo della diplomazia italiana, in particolare dell’ambasciata di Buenos Aires. Iniziò come una cosa molto grossa, che preoccupò il ministero, ma che si sgonfiò presto, grazie a un giudice affossa-sentenze che insabbiò tutto. Processare l’ambasciata italiana significava processare il governo italiano dell’epoca. Anche se a distanza di anni, evidentemente, questa cosa non si poteva fare.

Veniamo al presente. Nonostante siano passati molti anni, il suo libro presenta aspetti e riflessioni che risultano molto attuali. Quali analogie riscontra tra la vicenda argentina e la società di oggi, in particolar modo sul fronte della comunicazione di massa?

Io credo che la cosa importante da ricordare sia il ruolo dell’informazione. Abbiamo già detto quanto fu importante il ruolo della segretezza nella soluzione finale nazista e abbiamo visto quanto fu centrale in Argentina. Oggi, con i social, c’è di nuovo l’illusione che tutti sappiamo tutto di quel che accade. Persiste però quel cono d’ombra nel quale il potere è libero di formulare strategie di eliminazione che si accompagnano a un’indifferenza dell’opinione pubblica. Penso soprattutto ai migranti, che da tempo definisco i nuovi desaparecisos, che vengono fatti morire sistematicamente, in mare e non, tanto che si può parlare tranquillamente di migranticidio, e questo passa senza che l’opinione pubblica se ne renda conto. Episodi come Cutro sono, sì, incidenti di percorso, ma a guardare bene nessuno paga per questi episodi. C’è però una novità di questi ultimi tempi, sempre dal punto di vista mediatico, e cioè quello che sta avvenendo in Palestina. Siamo in presenza di un genocidio portato a termine davanti agli occhi di tutti; lo vediamo, quotidianamente, eppure anche qui non riusciamo a uscire dalla nostra apatia, indifferenza, inerzia. Cosa vuol dire questo? Penso che si voglia dimostrare che in un sistema mediatico ormai diverso, in cui ognuno vede tutto in modo isolato, atrofizzato sul suo PC o telefonino, tutto può essere portato a termine senza che l’opinione pubblica faccia qualcosa. Molti giovani oggi, ma non solo, sono disinteressati alla politica e ai problemi della società e ciò determina un’opinione pubblica spenta, silenziata, senza un peso che possa dirsi incidente. I tedeschi del regime nazista potevano dire di non sapere esattamente cosa succedesse oltre quel filo spinato. Ecco, noi questo non possiamo dirlo.

Negli anni lei non solo non ha mai smesso di portare la sua testimonianza sulla vicenda argentina, ma ha mantenuto un impegno costante per il rispetto dei diritti civili: senza ironia, a ottant’anni il «giovane» Calamai scende ancora in strada…

Io sono vecchio, mi sento vecchio, sento i limiti della mia età, però non rinuncio a questi doveri di cittadinanza. Non bisogna rinunciare ad agire, nel nostro piccolo, anche se non è che poi si pensi di fare grandi cose. Però, in un periodo storico in cui le grandi cose non si fanno più, anche il piccolo diventa importante seppur nella sua limitata incidenza. Certo, quando ci rechiamo sotto al Viminale con Mani rosse sarebbe meglio essere in settecento, o in settanta, ma il fatto che a volte siamo soltanto in sette non significa che dobbiamo smettere, demordere. Bisogna comunque provarci, anche perché rinunciare significa fare il gioco degli altri.