Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

Non esistono prove per dimostrare che Marco Fassoni Accetti sia l’Amerikano del caso Gregori. Dai documenti dell’inchiesta giudiziaria sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori si delinea un altro scivolone di Vatican Girl, la docuserie di Netflix dedicata alla sparizione della giovane cittadina vaticana, ma che riserva uno spazio anche a quella della coetanea romana, avvenuta nella Capitale il 7 maggio 1983. E lo fa attraverso la figura di Marco Fassoni Accetti, il cineasta amatoriale che da dieci anni, tra fluviali deposizioni in Procura e istrionismi telematici, cerca un riconoscimento di una responsabilità nei due casi finora però sempre smentita dai fatti.

Fra i vari ruoli che l’attempato regista si è auto-attribuito, ci sarebbe anche quello di essere l’Amerikano. Cioè, l’ignoto telefonista dall’anglofona voce che, da luglio a dicembre del 1983, ebbe ripetuti contatti telefonici con le famiglie delle due ragazze e il loro legale, l’avvocato Gennaro Egidio. Un’associazione che si consuma anche in Vatican Girl, ma che non è sostenuta da alcun riscontro.

Tutto ha inizio intorno al minuto quarantatré della terza puntata, quando compaiono il perito fonico Marco Perino e il consulente informatico legale Paolo Dal Checco, incaricati di comparare proprio la voce di Accetti con quella dell’Amerikano. I due affermano che dal loro punto di vista «la persona che parlava con la famiglia di Emanuela Orlandi nel luglio 1983 con grande probabilità non era Marco Accetti». Una conclusione in linea con quella del decreto di archiviazione dell’ultima inchiesta giudiziaria sulla tragedia delle due giovani, ma con una differenza: nella docuserie non sono esposte le basi dell’ipotesi dei due consulenti. Un’assenza che ci ha spinto a contattarli tramite PEC per saperne di più sulla perizia che avevano condotto su richiesta della produzione (saggi fonici utilizzati, relazione finale, etc.). Ma Perino ci ha risposto che non possono parlare a seguito della linea adottata con i legali delle famiglie, per i quali hanno iniziato a seguire il caso dopo la docuserie.

È un peccato non poter usufruire del loro contributo. Perché ci obbliga a far riferimento unicamente alle loro osservazioni televisive. Nelle quali dichiararono che due uomini recitarono la parte dell’Amerikano e il secondo sarebbe stato Marco Fassoni Accetti. Così Perino: «C’era un altro “Amerikano”, il quale chiamò Gennaro Egidio, cioè l’avvocato della famiglia, da settembre a dicembre (1983, ndg)». Dal Checco: «Il secondo “Amerikano”». Di nuovo Perino: «Il secondo Amerikano. Siamo piuttosto sicuri che, da settembre a dicembre del 1983, la persona che faceva le telefonate, era Marco Accetti».

Considerazioni forti e clamorose, pensando alle ombre che ancora avvolgono il misterioso telefonista, ma opposte a quanto emerge dagli atti delle indagini. Nei quali si contano almeno trentadue telefonate dell’Amerikano da settembre a dicembre del 1983. Mesi nei quali oltre che con l’avvocato Egidio, destinatario di ben ventisette di queste chiamate, si manifestò per la prima volta anche con i famigliari di Mirella Gregori. Avvenne in cinque occasioni e sempre sull’utenza telefonica del bar dei genitori della giovane. La prima (12 settembre) — che terminò con l’ignoto parlatore che disse alla sorella di Mirella: «[…] Appena attaccherò, tornate ai vostri posti. Lei alla cassa ed il suo fidanzato dietro il banco del bar e fate finta di niente […]» — fu sottovalutata dagli inquirenti, che non predisposero l’intercettazione dell’utenza. E così fu impossibile acquisire la seconda telefonata (24 settembre), nella quale l’Amerikano elencò una serie di vestiti che la mamma di Mirella confermò essere quelli indossati dalla figlia il giorno della scomparsa: maglieria Antonia; jeans Redin con cintura; maglietta intima di lana; scarpe con il tacco di colore nero lucido marca Saroyan di Roma.

Soltanto da quel momento in poi, la linea del locale fu finalmente messa sotto controllo e si poterono acquisire i restanti tre balenamenti dell’interlocutore dalla pseudo-albionica cadenza: 27 settembre, 10 e 14 ottobre del 1983. Durante quei mesi, l’Amerikano menzionò la vicenda Gregori anche all’avvocato Egidio: il 23 e il 25 settembre e il 27 ottobre, quando rilasciò una frase agghiacciante: «[…] Mirella Gregori, non abbiamo nulla da fare. Prepara i genitori a questo, e non esiste più nessuna possibilità […]».

Giunti a questo punto, se confrontiamo questi fatti con le parole dei periti, se ne deduce che a chiamare il bar sarebbe stato il «secondo Amerikano» e che questi sarebbe stato Marco Accetti. Un’ipotesi che Vatican Girl tramuta in certezza con uno dei suoi narratori, Andrea Purgatori: «È il secondo “Amerikano” che chiama al bar della famiglia di Mirella Gregori, elencando la lista completa di ciò che lei indossava il giorno della scomparsa, persino la biancheria intima».

Ma si tratta di un’affermazione infondata. Perché, come abbiamo visto, il giorno di quella telefonata l’apparecchio del bar non era ancora sotto controllo. Per cui, non essendo mai esistita la registrazione di quella chiamata e non disponendo della voce del telefonista per un’eventuale comparazione con le altre, è impossibile stabilire se a chiamare fu la stessa persona che interloquì ripetutamente con l’avvocato Egidio e di nuovo con il bar dei Gregori. Proprio perché si postula l’esistenza di un secondo Amerikano, quindi di un individuo diverso da quello delle telefonate di luglio, allora potrebbe esservene stato anche un terzo che però non conosciamo proprio perché non abbiamo quella registrazione. E sempre questa fondamentale assenza apre all’ipotesi che la telefonata degli indumenti possa essere stata fatta anche dall’Amerikano di luglio, che poi ha deciso di lasciare il campo a un altro interlocutore perché venuto a sapere che la linea del bar era intercettata, così da intorbidire meglio le acque.

Relazione tecnica. Richiesta di confronto fonico — Conclusioni (Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Polizia scientifica, 3 luglio 2013)

Per attribuire un ruolo e un fatto a qualcuno, occorrono dei riscontri. Ma qui, per dimostrare che l’Amerikano della telefonata degli indumenti fosse lo stesso di Egidio, non ce ne sono. E non ce ne sono nemmeno per affermare che Marco Accetti fu l’Amerikano delle telefonate tra settembre e dicembre 1983, come detto da Perino e Del Checco, lasciando sottintendere che fosse lui il «secondo Amerikano». Il motivo? Manca il termine di paragone per effettuare la comparazione. Vale a dire, il saggio fonico della voce di Accetti nel 1983. Quella di oggi è inutilizzabile, perché il troppo tempo trascorso, come altera i connotati di una persona, ne muta anche la voce. Lo si apprende dalla relazione tecnica degli accertamenti fonici compiuti dalla Polizia Scientifica di Roma quando fu incaricata di stabilire se Marco Accetti potesse essere uno dei tanti telefonisti (Mario, l’Amerikano, Phoenix, l’arabo, il calabrese) dei casi Orlandi e Gregori: «A causa della notevole differenza temporale tra le registrazioni a confronto (circa trent’anni) non è stato possibile effettuare alcuna analisi di tipo strumentale tesa alla misura dei parametri frequenziali delle voci» è scritto nelle conclusioni della relazione tecnica del 3 luglio 2013. Per cui, se una voce non è più idonea per un esame comparativo dopo trent’anni, figuriamoci dopo quaranta come nel caso di Vatican Girl.

Sempre in quei giorni, Accetti fu inoltre sottoposto a un’altra perizia fonica per verificare se potesse essere l’autore di due telefonate anonime, giunte alla redazione del programma televisivo Chi l’ha visto? il 29 febbraio 2008 e il 27 maggio 2013, nelle quali il parlatore ventilava il possesso di informazioni su Mirella Gregori. Poiché i reperti erano contemporanei alla voce del regista, l’esame fu possibile. Ma l’esito fu negativo: «Tra la distribuzione statistica della suddetta voce maschile e quella di Accetti Marco è emersa una distanza superiore alla “soglia di massima verosimiglianza” tale da far ritenere, con buona probabilità, che trattasi di persone diverse».

In definitiva: col materiale a disposizione è possibile affermare solo che le tre telefonate registrate al bar dei Gregori furono dello «straniero» (come lo definì la Squadra Mobile) che qualche volta chiamò anche l’avvocato Egidio. Ma non che questo fu lo stesso della telefonata degli indumenti e, soprattutto, che la sua identità fosse quella di Marco Fassoni Accetti, la cui unica similitudine con alcuni telefonisti dei casi Orlandi e Gregori, sempre secondo la relazione della Scientifica, è per le «cadenze linguistiche». Cioè, per l’andamento delle intonazioni che caratterizza una lingua o un dialetto. Questo significa che l’Amerikano era della stessa area geografica di Accetti: Roma e dintorni, che all’epoca annoverava poco meno di tre milioni di abitanti (dati Ufficio Statistica e Censimento del Comune di Roma, 1981).

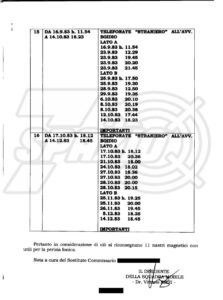

Squadra mobile di Roma. Elenco delle telefonate, ritenute più importanti, tra il cosiddetto «Amerikano» e l’avv. Egidio (periodo settembre-dicembre 1983)

Nemmeno una connessione sillogistica può servire ad attribuire all’egoico regista Marco Accetti il ruolo tanto desiderato. In altre parole: il fatto che l’Amerikano abbia contattato l’avvocato Egidio menzionando anche Mirella Gregori, e che Accetti affermi di essere l’Amerikano, non costituisce una prova definitiva che lo identifichi come la persona che ha chiamato il bar dei Gregori e ha elencato gli abiti di Mirella. Se per risolvere un’indagine fossero sufficienti logiche di questa natura, le forze investigative sarebbero un ufficio di collocamento per tanti commissari Basettoni.

Tra l’altro, lo stesso Accetti è caduto in fallo sul punto. Pur di essere riconosciuto come l’Amerikano, in una telefonata al giornalista del Corriere della Sera Fabrizio Peronaci dello scorso aprile ha dichiarato: «Avete fatto caso che dopo il mio arresto l’Amerikano non si fa più vivo, e tornerà a farsi sentire soltanto con “Telefono giallo”, nel 1987?». Ma è tutto falso. Perché l’Amerikano continuò a telefonare anche durante la carcerazione di Accetti per l’omicidio del piccolo José Garramon (20 dicembre 1983), come dimostrò la chiamata a casa di un’amica di Emanuela Orlandi, Gabriella Giordani, il 24 aprile 1984.

Il verdetto della Scientifica è comunque interessante se confrontato con le perizie foniche del SISMI sulle telefonate del luglio 1983, pubblicate inedite in Atto di Dolore, secondo le quali l’Amerikano era un napoletano che camuffava l’accento inglese. Questa netta diversità geografica sulla provenienza di quell’indecifrabile interlocutore rilancia l’ipotesi di Perino e Dal Checco sull’esistenza di almeno due soggetti autori di quelle telefonate. Ma non ne esclude ulteriori.

Da escludere invece la connessione tra i casi Orlandi e Gregori, che Vatican Girl ha provato invano a rilanciare. Una connessione che non esiste, pur essendo l’anima della proposta di una commissione di inchiesta parlamentare sulle due vicende. Come decretò la magistratura nel 1997 e come spiegano i fatti. Perché nacque il 4 agosto 1983 con le lettere a firma del fantomatico Fronte Turkesh, che però era una sigla di fantasia, come appurò anche il SISMI attraverso i collegamenti con i Servizi esteri, a partire proprio da quello turco. Per cui: una connessione nata da un depistaggio è essa stessa un depistaggio. E la citazione di Mirella Gregori da parte dell’Amerikano non ne fu che la prosecuzione.

Si può obiettare: ma allora come faceva a conoscere i vestiti? Ribadendo che non sappiamo se a chiamare fu lo stesso Amerikano delle telefonate a noi note, anche su questo punto si sono trascurate notizie interessanti. Secondo un articolo del Corriere della Sera del 15 giugno 1983, richiamato di recente dalla testata telematica Il Sud Est, Mirella in classe «aveva descritto i vestiti nuovi acquistati dai famigliari» e indossati al rinfresco per l’inaugurazione del bar di famiglia. Alte le probabilità che li avesse anche il giorno dopo, quando scomparve, o che li avesse dettagliati anche all’amica Sonia De Vito, con la quale trascorreva tanto tempo libero. Considerando che l’abbigliamento è un argomento molto gettonato tra le ragazze, quell’informazione può essere stata raccolta negli ambienti di Mirella e poi utilizzata da chi sa miscelare le notizie per costruire una realtà verosimile. Una peculiarità dei professionisti del depistaggio, intenzionati non tanto ad alimentare il caos sulla scomparsa di Mirella Gregori, quanto a sfruttarla per aumentarlo su quella di Emanuela Orlandi.

Per cui, se si vuole giocare alla verità, si può pure continuare a cercare le estremità di questo legame inesistente, ottimo per copioni cinematografici funzionali unicamente ad affabulare il pubblico. Se invece si vuole la verità, ogni filo dovrà essere riavvolto per proprio conto. Come sta avvenendo alla Procura di Roma, dove l’indagine sul caso Orlandi è stata finalmente scorporata da quella su Mirella Gregori, che invece deve ancora partire. Non è molto, ma dopo quarant’anni di approcci sbagliati, è già qualcosa. Di significativo.