Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

«Come con Valerio». Così Rina Carla Zappelli, la madre di Valerio Verbano, nel suo libro titola il capitolo dedicato al misterioso agguato ai danni di Roberto Ugolini, l’ex militante di Lotta Continua che nella mattina del 30 marzo 1979 viene gambizzato da tre giovani a volto scoperto sulla soglia della sua abitazione. In «Sia folgorante la fine», scritto e pubblicato nel 2010 con il giornalista Alessandro Capponi, Carla Verbano mette in parallelo la vicenda Ugolini con l’omicidio di suo figlio. Effettivamente sono tanti gli elementi in comune: i due agguati, avvenuti in meno di un anno di distanza, hanno luogo praticamente nella stessa zona, l’area che separa il «rosso» quartiere di Monte Sacro dal «nero» quartiere Trieste Salario; in entrambi i casi tre giovani agiscono presso l’abitazione del loro bersaglio; le due vittime appartengono all’area della sinistra extraparlamentare; stando alle rivendicazioni che seguono i due attentati, la matrice è chiaramente di tipo neofascista.

L’agguato a Roberto Ugolini ha una peculiarità: è la prima volta che esponenti dell’estrema destra colpiscono presso l’abitazione di un loro avversario politico. Non si tratta di scontri di piazza, di «sparare nel mucchio» o di raid notturni, ma di un’azione mirata, premeditata. L’omicidio di Valerio Verbano, assai più noto alle cronache relative a quegli anni, non rappresenta quindi il primo caso. Eppure l’attentato contro Ugolini è rimasto un episodio marginale, quasi sconosciuto.

«Perfino la storiografia militante e la letteratura politica», scrive Marco Capoccetti Boccia nel suo libro-inchiesta «Valerio Verbano, una ferita ancora aperta», pubblicato nel 2011, «hanno dimenticato questo ferimento, senza neanche citarlo nelle tante ricostruzioni pubblicate negli ultimi anni. Eppure il caso di Ugolini è un caso anomalo, così come quello di Verbano».

Via Valpolicella, la strada dove avviene l’attentato al giovane Ugolini, si trova in una piccola porzione del quartiere Monte Sacro, denominata Sacco Pastore. Si tratta di un’area ben delimitata da barriere naturali e architettoniche, per buona parte circondata dall’ansa del fiume Aniene, dal Ponte delle Valli, dalla Tangenziale Est e da via Nomentana Nuova. Di fatto, almeno per quanto riguarda gli anni a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta, Sacco Pastore è una «zona di confine» tra due quartieri in perenne conflitto: a nord il quartiere popolare di Monte Sacro e, a seguire, del Tufello e di Val Melaina, all’epoca fortemente connotati a sinistra; a sud, invece, il borghese quartiere Trieste Salario che proprio al tramonto degli anni Settanta diviene la roccaforte dei nuovi movimenti giovanili di estrema destra, in primis di Terza Posizione (TP).

«Oltrepassato il Ponte delle Valli», racconta l’ex esponente di TP Gabriele Marconi nel documentario «Valerio Verbano. Un omicidio anomalo» prodotto dalla RAI, «iniziava un quartiere che negli anni successivi, cioè verso la fine degli anni Settanta… era tornato ad essere, sempre parlando di predominio territoriale, di destra».

Tra il 1979 e il 1980 quasi non si contano le violenze a sfondo politico verificatesi nei due quartieri. Ai tristemente noti fatti di sangue, tra cui vale la pena annoverare gli omicidi di Stefano Cecchetti, Francesco Cecchin, dello stesso Valerio Verbano e Angelo Mancia, si devono aggiungere numerose aggressioni, ferimenti, attentati dinamitardi o incendiari (alcuni di questi, di cui si parlerà più avanti, sembrano giocare un ruolo chiave nell’attentato di via Valpolicella).

È in tale contesto che Roberto Ugolini si immerge nella politica del suo territorio. Di lui si hanno poche e scarne notizie biografiche, risalenti ai giorni seguenti l’attentato. Figlio di Ugo Ugolini, caposervizio presso la redazione di Paese Sera, nel 1979 Roberto ha 22 anni ed è iscritto al terzo anno della facoltà di biologia. È un militante antifascista molto noto nella zona, fino a due anni prima ha militato tra le file di Lotta Continua: «Roberto», si legge sull’omonimo quotidiano diretto da Enrico Deaglio nell’edizione del 31 marzo 1979, «si era avvicinato a Lotta Continua quando frequentava il liceo Orazio, entrando nel CPS della scuola; nell’organizzazione aveva militato nelle sezioni di S.Basilio e del Tufello, fino alla chiusura di fatto di quest’ultima nel ’77, dopo la parentesi del movimento».

Come emerge dalle cronache di allora e dalle dichiarazioni dello stesso studente, una volta fuori da Lotta Continua Ugolini si dedica maggiormente agli studi universitari, pur continuando a militare nei collettivi vicini alla lotta per la casa, molto attivi nella zona. Tuttavia, nel gennaio di quel 1979, si trova nel mirino delle forze dell’ordine e, probabilmente, diviene un obiettivo anche dei suoi avversari politici: «Alcuni suoi trascorsi giudiziari», si legge sul Corriere della Sera del 31 marzo 1979, il giorno dopo l’agguato di via Valpolicella, «suggeriscono comunque il movente dell’attentato da interpretare come una vendetta. Alcuni mesi fa infatti, il 26 gennaio scorso, un giovane di destra che abita nello stesso palazzo di via Valpolicella fu vittima di un’aggressione. Due giorni dopo la polizia perquisì l’appartamento della famiglia Ugolini, sequestrando alcuni coltelli che Roberto, spiega la madre Elena, aveva portato con sé da un viaggio in Africa».

L’articolo citato, probabilmente, fa riferimento all’attentato non riuscito presso l’abitazione della famiglia Vitale, situata proprio in via Valpolicella 12, nello stesso stabile della famiglia Ugolini. Quel che è certo è che in seguito alla perquisizione del 28 gennaio il ventiduenne si allontana da Roma per circa una quarantina di giorni. Per il porto abusivo di armi da taglio viene rinviato a giudizio per direttissima in data 11 aprile dello stesso anno. Ma pochi giorni prima di affrontare il processo, Roberto Ugolini, intanto tornato in città per motivi di studio, si ritrova inaspettatamente vittima di un attentato. Questa volta a bussare alla sua porta non è la polizia.

Venerdì 30 marzo 1979, sono da poco passate le 9.30 del mattino. Le strade della Capitale sono completamente imbiancate: un’insolita grandine, un improvviso calo delle temperature e una pioggia incessante paralizzano la città fino alle cinque del pomeriggio. È in questo quadro quasi surreale che in via Valpolicella 12, tre giovani, più o meno tra i 20 e i 25 anni, bussano alla porta di casa Ugolini. Nessuno li ha visti entrare nello stabile, il portiere in quel momento si era allontanato dalla guardiola. Ad aprire è Elena Gucci, la moglie del giornalista Ugo Ugolini. Suo marito è fuori Roma per lavoro; non c’è neanche il secondogenito Massimo, anche lui lontano da casa per il servizio militare. Non è però sola, in casa c’è suo figlio Roberto.

«Roberto Ugolini», riporta l’inviato de La Stampa il giorno seguente l’attentato, «era arrivato a casa dei genitori da pochi minuti. Da anni abita da solo in un piccolo appartamento in affitto ed è solito prendere la prima colazione insieme con il fratello e la madre». Probabilmente Ugolini è già intento a studiare quando i tre giovani giungono al quarto piano e suonano il campanello all’interno 15. Ad aprire va proprio la signora Gucci. «C’è Roberto?», chiede il giovane più alto, biondo, con i baffi, vestito con un lungo impermeabile di colore chiaro. La scena sembra identica a quella che undici mesi dopo si ripeterà in via di Monte Bianco a casa Verbano. Elena Gucci apre la porta, qualche istante dopo si affaccia anche suo figlio Roberto.

Più o meno tutte le cronache dei principali quotidiani nazionali sono concordi nel ricostruire la dinamica dell’agguato, avvenuto peraltro in pochissimi secondi: inizialmente a suonare il campanello è il ragazzo più alto, il biondo con l’impermeabile, gli altri si espongono qualche istante dopo; non appena Ugolini si affaccia sull’uscio della sua porta, il ragazzo con l’impermeabile lo saluta ed estrae una pistola munita con un silenziatore artigianale; il ventiduenne, gettatosi a terra, viene attinto da due colpi d’arma da fuoco alle gambe. Dalle indagini emergerà che sono stati sparati cinque colpi (di cui due andati a segno), esplosi, però, da due pistole differenti, due calibro 7.65. Tutti e cinque i bossoli vengono raccolti all’ingresso dell’appartamento e sequestrati dalla polizia.

Lasciato a terra in una pozza di sangue, Ugolini se la cava con venti giorni di prognosi presso l’ospedale Policlinico Umberto I. Fin dalle prime battute il ragazzo è lucido e riporta la sua versione ai giornalisti. Ha visto in faccia i suoi aggressori (tutti a volto scoperto), soprattutto il giovane biondo con l’impermeabile. Questa la sua versione rilasciata al quotidiano Paese Sera il giorno seguente: «È stato a quel punto che il primo, quello più alto, ha estratto una pistola col silenziatore e mi ha sparato alle gambe. Non lo avevo mai visto, non ho idea di chi possa essere».

Nonostante Ugolini nel medesimo articolo ammetta di non aver mai ricevuto minacce particolari (parla solo delle solite intimidazioni verbali), il cronista di Paese Sera riporta che il giovane, in precedenza, era stato più volte minacciato. Viene messo in evidenza, inoltre, che gli autori dell’attentato avevano studiato bene i movimenti della vittima prima di entrare in azione: «Chi lo ha ferito alle gambe evidentemente aveva studiato bene le sue abitudini e ha aspettato che il giovane entrasse nella casa paterna per colpirlo. Un agguato studiato con cura per sorprendere Roberto senza dargli possibilità di fuggire, compiuto quasi certamente da squadristi reclutati in altre zone della città».

L’ipotesi che a compiere l’agguato siano stati dei giovani provenienti da altre zone della Capitale (quindi non riconoscibili dalla vittima) è avvalorata dal fatto che i tre attentatori hanno agito a volto scoperto durante tutta la loro incursione nello stabile di via Valpolicella. Ipotesi, questa, avallata anche nel già citato articolo del Corriere della Sera del 31 marzo 1979: «Se i tre hanno agito a volto scoperto, erano evidentemente più che sicuri di non poter essere riconosciuti dalla gente del quartiere».

La pioggia incessante ha sicuramente favorito l’azione dei tre attentatori; pochissimi, infatti, sono i testimoni dell’agguato in casa Ugolini. Tuttavia, stando alle ricostruzioni di quei giorni, viene elaborato un identikit dei tre giovani, basato sulla descrizione della vittima e della madre Elena, di una ragazza che li ha visti salire a bordo di un’auto (presumibilmente guidata da un quarto complice), nonché del portiere che li vede uscire tranquillamente dallo stabile. «Giovani normali», è la descrizione fornita dal portiere al cronista de La Stampa il 31 marzo 1979, «non potevo suppore che fosse accaduto un attentato, così non ho fatto caso se avessero un complice in macchina che li aspettava o abbiano proseguito a piedi».

Nelle prime ore che seguono l’agguato, sono in molti ad accorrere al Policlinico Umberto I. Il giorno seguente, alle ore 18, un centinaio di persone improvvisa una manifestazione di solidarietà per il giovane Ugolini in piazza Sempione, nel quartiere Monte Sacro, ma la polizia carica e scioglie il corteo non autorizzato. Cronisti e attivisti (vittima compresa) sono tutti concordi sulla matrice politica dell’attentato: sono stati i fascisti. La conferma non tarda ad arrivare.

Sono tre le rivendicazioni relative all’attentato Ugolini e arrivano tutte nella serata del 30 marzo 1979. La prima telefonata giunge alla redazione romana de Il Messaggero, riportata dallo stesso quotidiano il giorno dopo: «In serata la rivendicazione dell’attentato con una telefonata al nostro giornale. “Stamane alle 9.30 è stato punito Roberto Ugolini. Commando Lotta e Vittoria”. E a garanzia della rivendicazione l’anonimo ha aggiunto che, al momento dell’attentato, Roberto indossava un maglione nero a collo alto e la madre una vestaglia a fiori».

Sono tre le rivendicazioni relative all’attentato Ugolini e arrivano tutte nella serata del 30 marzo 1979. La prima telefonata giunge alla redazione romana de Il Messaggero, riportata dallo stesso quotidiano il giorno dopo: «In serata la rivendicazione dell’attentato con una telefonata al nostro giornale. “Stamane alle 9.30 è stato punito Roberto Ugolini. Commando Lotta e Vittoria”. E a garanzia della rivendicazione l’anonimo ha aggiunto che, al momento dell’attentato, Roberto indossava un maglione nero a collo alto e la madre una vestaglia a fiori».

La seconda telefonata giunge quasi contemporaneamente presso la sede de Il Tempo. Rivendicazione molto simile, medesima sigla. La riporta il giornalista Ugo Maria Tassinari sul suo blog Fascinazione.info: «Dunque, stamani alle 9.30 abbiamo punito Roberto Ugolini, organizzatore di violente aggressioni negli ultimi periodi nei confronti di studenti rivoluzionari. Firmato: Commando Lotta e Vittoria».

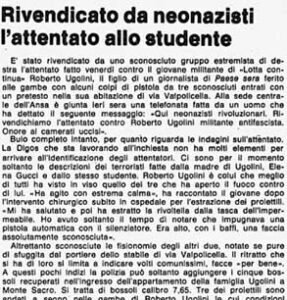

La terza arriva, infine, alla redazione dell’ANSA. Cambia la sigla ma, almeno per quanto riguarda il contenuto, la rivendicazione rimanda a una più chiara collocazione politica. La riporta il quotidiano La Stampa il 1° aprile 1979: «Qui Neonazisti Rivoluzionari. Rivendichiamo l’attentato contro Roberto Ugolini militante antifascista. Onore ai camerati uccisi».

Commando Lotta e Vittoria, Neonazisti Rivoluzionari, sigle fino a quel momento sconosciute, probabilmente improvvisate, scelte per l’occasione. L’uso strumentale delle rivendicazioni era prassi comune in quegli anni, specie tra le file della destra eversiva (anche se non mancano esempi sul fronte opposto), miranti soprattutto a gettare confusione tra gli inquirenti. Le indagini relative all’attentato Ugolini, inizialmente, appaiono piuttosto complicate. Si pensa a una ritorsione, a una vendetta premeditata. Si ipotizza che Ugolini, nei due anni che seguono la sua fuoriuscita da Lotta Continua nel 1977, non abbia abbandonato del tutto la sua militanza politica ma che, al contrario, abbia partecipato ad azioni delittuose nei confronti dei suoi avversari politici della zona. Ipotesi, questa, tutt’altro che dimostrata ma di cui, evidentemente, si convincono alcuni appartenenti dell’estrema destra. Sposando tale tesi, Ugolini non sarebbe quindi un «compagno scelto a caso», quanto piuttosto un obiettivo scelto con cura. A tal fine, vale la pena richiamare alcuni interrogativi che Marco Capoccetti Boccia si pone nel suo libro-inchiesta su Valerio Verbano:

«Il movente sembrerebbe quindi una vendetta generica da parte dei fascisti. Ma perché Ugolini non è stato ferito per strada, come è accaduto in altri agguati? Perché questa volta i fascisti sono entrati dentro casa? I fascisti dei NAR, o di altre sigle minori della destra terroristica romana, in tanti anni di omicidi hanno sempre sostanzialmente “sparato nel mucchio”, uccidendo durante scontri di piazza (Walter Rossi) o durante azioni terroristiche notturne (Roberto Scialabba, Ivo Zini), mentre con Ugolini prima e con Verbano dopo l’aggressione è mirata, scelta consapevolmente. Perché?»

Pur convenendo che si sia trattato di una vendetta generica, quale episodio può aver scatenato una ritorsione così spietata? Riprendendo la seconda rivendicazione, quella giunta alla redazione de Il Tempo, si legge un preciso richiamo alle «violente aggressioni» ai danni di alcuni appartenenti alla destra romana, verificatesi nelle settimane che precedono l’agguato a Ugolini. Ragionando in questi termini e rileggendo le cronache dei primi mesi del 1979, di possibili antefatti se ne individuano a decine se solo si comprendono le zone di Monte Sacro e Trieste Salario.

Si può partire dalla sera del 26 gennaio, una data che Carla Verbano definisce nel suo libro «un giorno di guerra». Mentre a Centocelle alcuni giovani della Volante Rossa feriscono a colpi d’arma da fuoco il medico Nicolino Lusca (ex segretario del MSI) e suo figlio Antonello, in via Capraia viene fatta saltare in aria la porta dell’avvocato Rocco Certo, consigliere circoscrizionale del MSI. Quasi contemporaneamente due ordigni incendiari vengono trovati inesplosi, per difetto dell’innesco, presso le abitazioni del geometra Nicola Vitale, in via Valpolicella 12 (lo stesso stabile di Ugolini), e della famiglia Madia, in via Vallarsa 31, appena 700 metri più distante. In tarda serata, sempre nella zona di Sacco Pastore, alcuni appartenenti al Fronte della Gioventù vengono aggrediti da una ventina di giovani di sinistra mentre stanno affiggendo manifesti in via Valsolda. Due giorni più tardi, in via Val Chisone viene incendiata la porta di Alfredo Capotorto, simpatizzante missino.

Dalle indagini relative ai fatti sopra elencati non emerge alcun coinvolgimento diretto di Roberto Ugolini, neanche sul fallito attentato in casa Vitale, sul quale la stampa insiste per alcuni giorni. Avvicinandosi alla data del 30 marzo, però, c’è un altro episodio che potrebbe costituire l’elemento scatenante la spedizione punitiva di via Valpolicella. Nella serata del 23 marzo 1979, in via Prato della Signora, sponda Trieste Salario, un ordigno potentissimo fa saltare in aria la porta di Paolo Emilio Mottironi, ex repubblichino, giornalista dell’agenzia AGA. Non è lui il destinatario di quella bomba bensì il figlio diciassettenne, Fabrizio Mottironi, detto il Roscio, appartenente a Terza Posizione, all’epoca personaggio molto noto tra i giovani dell’estrema destra romana della zona. Quasi contemporaneamente, altre due bombe esplodono in piazza Santa Emerenziana e in via di Monte delle Gioie. A rivendicare i tre attentati sono le Ronde Antifasciste per il Contropotere Territoriale: «sono state colpite le abitazioni di tre noti squadristi del quartiere». C’è un nesso tra la bomba posta davanti casa Mottironi e l’agguato ai danni di Roberto Ugolini?

«Un gruppo di autonomi del quartiere Trieste», scrive in Cuori neri il giornalista Luca Telese, «organizza un attentato a casa Mottironi. L’ordigno esplode, per fortuna non ci sono morti, ma l’affronto va vendicato al più presto. Quelli di Terza Posizione vanno a cercare un altro extraparlamentare di sinistra, Roberto Ugolini, sospettato di essere un militante dei Comitati per il Contropotere Territoriale, quelli che hanno sparato ad Acca Larentia…».

Sospetti, forse delle banali voci di quartiere, avrebbero portato i neofascisti del quartiere Trieste Salario ad individuare nel giovane ex Lotta Continua un possibile responsabile di quegli attentati. Nella primavera del 1979, inoltre, la pista che porta a Terza Posizione non viene neanche presa in considerazione dagli inquirenti e il caso di quella gambizzazione sparisce dalle cronache e finisce presto nel dimenticatoio. Neanche undici mesi dopo, il 22 febbraio 1980, in seguito all’omicidio di Valerio Verbano in via di Monte Bianco, il caso Ugolini viene rievocato, nonostante i due episodi presentino aspetti molto simili tra loro. Bisognerà aspettare il 1981 per avere una svolta nelle indagini; bisognerà attendere degli arresti e delle dichiarazioni di personaggi «eccellenti».

Se c’è una differenza con la vicenda giudiziaria di Valerio Verbano è che per il caso Ugolini vi è stato un processo e delle persone indiziate; tuttavia, in nessuno dei due casi si arriverà a una verità giudiziaria «completa». Del ferimento avvenuto a Sacco Pastore, parlerà inaspettatamente il leader dei NAR Giusva Fioravanti che il 10 febbraio 1981, pochissimi giorni dopo il suo arresto, punta il dito su Terza Posizione. Ne riporta uno stralcio, in «Il piombo e la celtica», Nicola Rao: «La prima azione illegale di TP fu costituita dall’azzoppamento di un compagno nel quartiere Talenti o in quello di Monte Sacro a Roma. Era aprile del ’78 o forse del ’79. Non so chi materialmente eseguì l’attentato che venne rivendicato con la sigla Asce della Vandea o qualcosa di simile»

Una seconda dichiarazione, resa spontaneamente da Giusva Fioravanti nel processo contro TP (c.d. Processo Adinolfi +29) e riportata ancora da Rao, sembra confermare l’ipotesi della vendetta mirata: «L’attentato a Talenti, per quanto io ho capito parlandone nell’ambiente di TP e leggendo le cronache dei giornali, era la risposta che TP fu costretta a dare sul piano militare a una serie di attentati perpetrati dai compagni contro suoi numerosi aderenti».

Come si evince dagli atti del suddetto processo a Terza Posizione, le dichiarazioni di Fioravanti mirano a destabilizzare i vertici dell’organizzazione. Per i fatti di via Valpolicella, vengono inizialmente incriminati gli esponenti di spicco di TP, ossia Gabriele Adinolfi, Roberto Fiore, Giancarlo Laganà, Marcello De Angelis, il già citato Fabrizio Mottironi e Vincenzo Piso. Il leader dei NAR dichiara inoltre di aver fornito lui stesso a Roberto Fiore una pistola col silenziatore, presumibilmente la calibro 7.65 utilizzata contro Roberto Ugolini.

Se pur si considerano gli attriti già evidenti tra i vertici delle due organizzazioni, appare quanto meno strano che il Fioravanti, fresco di cattura, provi ad incastrare Fiore e Adinolfi sul caso Ugolini. Ma nel corso del processo avviene il primo colpo di scena: Fioravanti ritratta tutto; le sue dichiarazioni, di conseguenza, sono considerate inattendibili.

«L’indagine processuale», si legge negli atti del processo di primo grado, riportati parzialmente da Marco Capoccetti Boccia nel già citato libro-inchiesta su Valerio Verbano, «si concludeva con il rinvio a giudizio dei sei imputati, previa derubricazione del tentato omicidio in tentativo di lesioni personali volontarie pluriaggravate…».

Si assiste così a una prima menomazione dell’accusa, sulla quale interverrà l’amnistia del 1981 che comporta l’impossibilità a procedere anche per le lesioni personali volontarie. Tuttavia la vicenda riserva ancora altri colpi di scena. Un altro pentito fornisce la sua versione dei fatti intorno al caso Ugolini: è Walter Sordi, ex TP poi confluito nei NAR di Fioravanti e Francesca Mambro. Il Sordi non si limita ad assegnare genericamente la paternità dell’attentato a Terza Posizione ma sostiene di aver appreso da Giorgio Vale (anche lui ex TP e poi NAR) che a ferire Ugolini erano stati Roberto Nistri, lo stesso Vale e Claudio Lombardi, mentre a guidare l’auto ci sarebbe stato Marcello De Angelis. Sordi, inoltre, chiama in causa tale Francesco Buffa (sempre TP) come colui che avrebbe indicato Ugolini come possibile esponente dei suddetti Nuclei per il Contropotere Territoriale.

Anche le dichiarazioni di Walter Sordi, tuttavia, si traducono in un nulla di fatto: vengono tutti assolti, escluso il Nistri, condannato per il porto d’arma da fuoco. A smorzare le tesi accusatorie non contribuisce solo la suddetta amnistia del 1981: mancano le prove. E qui subentra un altro dato inquietante che avvicina il caso Ugolini a quello di Valerio Verbano. I cinque proiettili rinvenuti in casa dell’ex Lotta Continua e sequestrati dalla polizia spariscono dall’Ufficio corpi di reato. Riprendendo Marco Capoccetti Boccia:

«Ma come è possibile che spariscono i reperti più importanti dall’Ufficio corpi di reato? Si poteva forse trovare un collegamento fra quei proiettili e quelli sparati contro Verbano? Purtroppo non lo sapremo mai, a causa delle misteriose sparizioni che avvengono in tribunale, al punto che anche il sostituto procuratore Loreto D’Ambrosio, che nel 1987 chiederà al giudice D’Angelo di eseguire delle comparazioni balistiche fra questi proiettili e quello che ha ucciso Verbano, sarà impossibilitato a farlo».

Possibile che vi sia la stessa mano, o organizzazione, dietro i due agguati di Monte Sacro? I pareri sono discordanti. La misteriosa sparizione dei cinque proiettili di casa Ugolini e della 7.65 munita di silenziatore trovata in casa Verbano, lascia certamente spazio a qualche dubbio. Nel 2011, quando la Procura riapre il caso Verbano, il giornalista Carlo Bonini sembra convincersi di un collegamento diretto tra i due attentati. Così scrive su Repubblica il 22 febbraio 2011: «Valerio Verbano non è una prima volta per i suoi assassini. Avevano sparato per uccidere undici mesi prima, la mattina del 30 marzo del 1979. Almeno di questo è convinto chi oggi si è rimesso a indagare…».

Di parere opposto, invece, appare Paolo Persichetti, il quale esclude che vi sia un nesso con l’omicidio Verbano. Così scrive su insorgenze.net il 22 febbraio 2011: «Inesatto appare invece il richiamo al ferimento di Roberto Ugolini, il militante ex LC colpito alle gambe dopo un’irruzione nell’abitazione dei genitori nel marzo ’79 da un nucleo di Terza Posizione di cui sono noti i nomi. Uno di loro era in carcere al momento dell’assassinio di Verbano, l’altro, Giorgio Vale, nell’80 già faceva parte dei NAR. Identiche modalità d’azione che però conducono ad ipotizzare l’intervento di una medesima area armata anche se con autori diversi».

Con la definitiva archiviazione delle indagini relative al caso Verbano, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari Francesco Patrone nel novembre dello scorso anno, di fatto si chiude anche la «storia» giudiziaria dell’attentato Ugolini. Una vicenda che, sì, ha avuto un processo e una sentenza, ma che si è conclusa senza pervenire ad una verità.

Di Roberto Ugolini, nelle cronache, non vi è più traccia dopo il 1979; nonostante i numerosi arresti tra le fila della destra eversiva negli anni successivi al suo attentato, non risulta abbia mai riconosciuto il giovane con l’impermeabile che gli sparò sulla porta di casa sua. Il padre, Ugo Ugolini, è deceduto nel novembre del 2019; alla fine degli anni ’80 si era trasferito in Liguria per lavorare nella redazione del quotidiano Decimonono. Alcuni protagonisti di quella vicenda, come il già citato Fabrizio Mottironi, sono tornati alla ribalta negli anni Duemila durante la scalata politica di Gianni Alemanno, suscitando ovviamente molte polemiche. Di quell’agguato resta poca memoria, solo il ricordo di «un altro caso anomalo», di fatto irrisolto, come quello di Valerio Verbano, su cui ormai è stata posta la parola fine.