Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

di Annalisa Meriggi

Alla lettura del libro di Giobbe, Foscolo si spinse a dire che l’anima del protagonista era trasmigrata nella sua. Deve essere avvenuto qualcosa di potentemente simile a quel nutrito popolo di Dio, di smalto conciliare, nei riguardi di Albino Luciani. Un’alba, la sua, durata trentatrè giorni, caduca, misteriosa, di un pallore lunare e decadente, quello stesso che deve aver rischiarato le finestre, i soffitti e gli archi del seminario di Feltre, da lui abitato e frequentato in fanciullezza, alla periferia del senso, alla periferia del Veneto, alla periferia del mondo. Alla fonte di quella trasmigrazione nel cono d’ombra della storia magisteriale, ci sono le immagini che restano: il sorriso del Papa; la celebre santa catechesi del mercoledì, quando aveva osato affermare che Dio non è soltanto padre, ma anche madre, come in Isaia, nella totale risonanza spesso incompresa, impetuosa, di una definizione divina che oltrepassa ogni confine, fedele a quella del Mistero; l’humilitas, motto assunto in memoria di Carlo Borromeo e Francesco di Sales, cifra pastorale ed esistenziale di abbandono fiducioso e obbediente a Dio, fatto di timori e tremori, gli stessi di Gregorio Magno che amava; la morte improvvisa, saetta umbratile, che ha scosso e raggelato: eletto papa il 20 agosto 1978, morirà il 28 settembre dello stesso anno.

17 ottobre 1912: a Forno di Canale, oggi reso Canale d’Agordo, nella ispida, alta e limpida provincia di Belluno ci nasce, Albino Luciani, il Papa che più avanti «sarebbe occorso». I genitori sono Battista Giovanni e Bortola Tancon. Non nasce nel privilegio, nasce povero, e si consacra al mondo della vita crescendo sotto le cure della madre, mentre il padre è a lungo transumante all’estero, lavoratore stagionale, un muratore socialista. Da quel confine veneto, e da quella pastorale, nonostante le blandizie romane e curiali, nonostante il primato petrino, Luciani non uscirà davvero mai.

È grazie al parroco di Forno, don Filippo Carli, come ci racconta Giovanni Vian nel suo Albino Luciani. Dal Veneto al mondo, che riesce a entrare nel Seminario Minore di Feltre, dopo doverosa e mistagogica preparazione. Carli lo indirizza, lo impronta alla pastorale, al discorso, all’annuncio, alla catechesi quella aneddotica, quella popolare. Una catechesi tutta personalizzata che sarà tenuta nella faretra pastorale per tutta la vita, sino alla cattedra di Pietro.

Nel 1928, da Feltre, Luciani passa al Seminario Maggiore Gregoriano di Belluno. Nel 1935, in luglio, riceve l’ordinazione presbiteriale, non tralasciando di appassionarsi alla letteratura, in particolare italiana. Ordinato cappellano a Forno e poi ad Agordo, insegna Religione Cattolica in una scuola professionale: la cura d’anime deve arrivare a sollevare polvere da ogni interstizio, anche da quelli più disordinati. Dal 1937 al 1947 è vicedirettore del Seminario Maggiore in questione: dalla pastorale, agli incarichi locali istituzionali, fino all’esperienza direttiva come Vicario Generale alla diocesi di Belluno, allo studium cui si dedica; un’applicazione che trova il suo culmine a Roma, alla Pontificia Università Gregoriana, presso cui si addottora dopo la licenza in Teologia, attraverso una dissertazione che si prefigge di occuparsi dell’origine dell’anima umana secondo Antonio Rosmini, che da Rovereto al mondo, della Chiesa profetizzò le piaghe.

Albino Luciani: questo uomo dedito alla pastorale, con la grande capacità di sminuzzare catechisticamente la Dottrina della Chiesa disseminando briciole, fu uomo del popolo sì, ma solo in virtù di una credibile autorità in grado di esercitare sin dai primi incarichi. L’equilibrio della sua linea gli viene da quella humilitas che invoca pazienza, fermezza, dialogo senza cedimenti dottrinali o esitazioni. Nel 1949 pubblica una Catechetica, un breve manuale di catechesi, di semplice consultazione e impostazione, nuovo all’approccio stilistico e alla presentazione dei contenuti tradizionali della dottrina magisteriale cattolica. L’attenzione alla catechesi, tipica del profilo di Luciani, è adesione capillare all’Evangelo, senza limiti di spazio, di tempo, di estensione, universale, è vera e propria missione attrattiva del Cristianesimo, che operosamente chiama a sé, come una spora volatile, attraversando da secoli, millenni, geografie e culture ampissime. Senza mai snaturarsi.

È il 15 dicembre 1958 e Giovanni XXIII in persona nomina Luciani vescovo di Vittorio Veneto. Ed è di quegli anni l’approvvigionamento di esperienze alla scuola del Concilio Vaticano II, sotto le insegne del discorso di apertura, a cui il novello vescovo siede muto, senza mai prendere parola in aula; sparute le eccezioni. I nuovi codici interpretativi del Concilio sono i ferri del mestiere delle elaborazioni in aula. Sotto il ritmo delle contrazioni conciliari promosse dal mantra dell’aggiornamento e del ressourcement, della teologia che è nuova, ma di frescura antica, in quel movimento antico di ritorno alle fonti patristiche, il vescovo di Vittorio Veneto deposita un intervento scritto a favore della collegialità episcopale, in mezzo ai tormenti revisionistici della Lumen Gentium, ed esprime parere positivo sul capitolo VIII della stessa Costituzione Dogmatica, incentrato interamente sulla figura di Maria nella Chiesa.

La pastoralità è la nota preminente del Concilio, il criterio del rinnovamento globale della Chiesa, e Luciani si immerge a piene mani nell’adunanza della chiesa convocata da Dio, che fa sì che attraverso di essa le forme storiche ed espressive della vita ecclesiale si adeguino. Non è un concilio di serie b, il Vaticano II, no. E perché, poi? Solo perché non risultano emergere dal cantiere vere e proprie formulazioni dogmatiche come era sempre avvenuto nel passato? Il rinnovamento teologico, come Albino Luciani stesso sosteneva, avrebbe dovuto essere senza fughe dal passato né chiusure, ma più rispetto a questioni di metodo che a contenuti. Tra progressismo e conservatorismo, e tra quella che sarebbe stata la scuola dell’ermeneutica conciliare della continuità e della discontinuità, Luciani si colloca a metà, umilmente intermedio. È la sua linea: contro posizioni integriste sostiene, per esempio, l’umano diritto alla libertà religiosa che fa capo alla dignità, prestando acuta attenzione all’ecumenismo, ma ribadendo che solo il Cattolicesimo costituisce la vera religione.

Pastore che guida e conduce con sicurezza il gregge tra le insidie del mondo, cronista sensibile e rivolto al circostante, Luciani si pone come interlocutore di un mondo della vita che va interpretato: sono conclusi da tempo e ormai ruminati i mormorii del Non Expedit, l’Ecclesia è nel mondo, del mondo e per il mondo e questo va interpretato, va letto, senza rinunciare al principio d’autorità e di obbedienza. Se l’esperienza della gioventù era stata la Catechesi agevole in pillole, Luciani a Venezia si mostra ancora più compiutamente incline al giornalismo, inizia a scrivere sul quotidiano locale Il Gazzettino e poi sul mensile Messaggero di Sant’Antonio, in grazia di uno stile rapido, accattivante, vivace.

Il mondo, secondo la linea-Luciani, va auscultato seguendo tutte le propaggini dei tempi, ma senza diventarne prigionieri: con un breve intervento al Sinodo dei Vescovi del 1971, in mezzo alle increspature di una campagna di sostegno finanziario e umano curiale, suggerisce che si formino nei cattolici una mentalità e un’ascesi solidaristica imbevuta dello spirito della Populorum Progressio e che le diocesi più agiate procedano a un’autotassazione «non come elemosina, ma come un qualcosa che è dovuto […] per compensare le ingiustizie che il nostro mondo consumistico sta commettendo verso il mondo in via di sviluppo e per riparare in qualche modo il peccato sociale, di cui dobbiamo prendere coscienza» (Opera Omnia, V, 281). Il capitalismo non può più sacrificare e spremere la dignità della persona umana, ora che i connotati sono stati così apertamente espressi nella dichiarazione Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa del 7 dicembre 1965: l’opzione preferenziale rimane fiaccola che illumina i poveri, gli sfortunati, i reietti, gli uomini, icone di Dio.

All’interno dei gorghi della società, negli anni Settanta, in Italia, sussiste anche il problema della natalità, della regolazione delle nascite e dei primi sciami di dibattito sulla morale ed etica sessuale, sul matrimonio e sulla procreazione, emergenti con Montini: e sebbene Albino Luciani fosse favorevole a un continuo ispessimento morale e culturale, a un aggiornamento sull’insegnamento morale magisteriale alla luce dei nuovi progressi scientifici, egli si esprime nettamente nel dibattito relativo ai mezzi contraccettivi, condannandone l’uso e allineandosi alla linea magisteriale dell’enciclica del suo predecessore, l’Humanae Vitae del 1968.

Anche il mondo del lavoro va sentito, con cura, attenzione, con le ginocchia piegate dall’acuta pietà: priorità, allora, viene data a una vera e propria pastorale del lavoro, a sottolineare quale importanza la società, riflesso delle radici del mondo che con la Rivelazione ha parecchio a che fare, aveva assunto nell’innesto con il mondo operaio; e la Chiesa riconosce, sussume, sente e osserva «perché i lavoratori soffrono, quando dei cattolici fratelli si rifiutano di riconoscere che il capitalismo ha gravi colpe e con molta leggerezza chiamano “comunista” ogni lavoratore, che si batte con energia per il riconoscimento dei propri diritti». (Opera Omnia, V, 481).

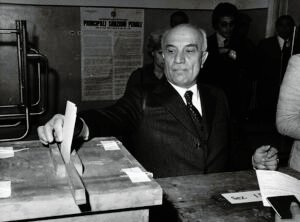

Il segretario della Dc, Amintore Fanfani, al voto referendario per l’abrogazione della legge sul divorzio. Principale sostenitore del fronte del «sì», Fanfani fu politicamente il grande sconfitto del voto del 12 maggio 1974

Luciani interviene esponendosi anche nei riguardi della FUCI e di altri gruppi della sinistra cattolica, entrando in collisione con essi, nonostante fosse favorevole alla presenza del clero in mezzo agli operai, ma a una condizione: secondo una modalità tradizionale di formazione e assistenza religiosa e morale. Polemizza senza alcuno sconto con la Federazione universitaria cattolica italiana, quando nell’aprile del 1974 induce alle dimissioni, senza sostituirlo mai, l’assistente diocesano. Troppo aspro il confronto con le istanze laiche della società: la FUCI aveva preso posizione contro la cancellazione della legge sul divorzio, adducendo a motivazione che sarebbe stato necessario rispettare lo statuto laico del Paese, e manifestando dissenso aperto contro la CEI, favorevole invece al referendum abrogazionista del 12 maggio 1974. Il referendum sul divorzio costituisce una grande frattura: una sinistra, anche cattolica, che era a favore del divorzio e della libertà di coscienza e poi la frangia della Democrazia cristiana. Analogamente, più avanti, i primi riverberi di quella che sarà la legge 194 sull’aborto: sono gli anni definitivi per la fine della compattezza dell’identità cattolica italiana.

Albino Luciani polemizza altresì con il PCI e con i confusi tentativi di apertura ai cattolici, e ribadisce fermamente, solidamente, l’inconciliabilità strutturale tra cattolicesimo e marxismo, in nome di quell’ombra-flagello che fa parte della storia moderna, di tipo scristianizzante e depurante: «Il marxismo conculca la libertà personale e spazza via tutti i valori religiosi; non gli si può tuttavia negare il merito di aver fatto aprire gli occhi a molti sulle sofferenze dei lavori e sul dovere della solidarietà. […] Esso sta oggi cercando di penetrare nelle file dei cattolici attraverso una sottile distinzione. Altro è l’analisi che Marx ha fatto della società, altro è l’ideologia che ha guidato Marx. L’analisi è così rigorosamente scientifica, illuminante, utile per risolvere i problemi e noi l’accettiamo; l’ideologia materialista la respingiamo». (Opera Omnia, I, 395-396)

Paolo VI in visita a Venezia nel 1972 con il patriarca Albino Luciani. Da notare la stola papale posta sulle spalle del patriarca da Paolo VI poco prima

Il 15 dicembre 1969 Paolo VI lo promuove a Patriarca di Venezia: munus di prestigio regale, che eserciterà fino al 20 agosto 1978, quando verrà eletto al soglio pontificio assumendo il nome di Giovanni Paolo. Da qui, a raggiera, la stima e gli incarichi per Luciani si promanano, facendo intuire, anche retrospettivamente, che l’aula per il soglio era in allestimento: diviene presidente della Conferenza episcopale triveneta, vicepresidente della Conferenza episcopale italiana; nelle visite pastorali supera il modello tridentino convertendo la pastorale stessa: da attività ad limina nelle vesti quasi di funzionario di controllo, alla visita del padre-pastore al gregge, al popolo di Dio.

Nel corso della visita a Venezia nel 1972, Paolo VI, memorabilmente, gli pone addosso la propria stola, a precorrere l’elevazione al cardinalato, e oltre, che avviene il 5 marzo 1973. Una stola albina e purpurea di un destino già tracciato.

Il patriarcato di Luciani è quello di un Padre, in una Chiesa che è sì, tradizionalmente, casta, meretrix, santa, peccatrice, sposa verginale, a tratti infedele, ma anche culla sorgiva e materna; dal punto di vista pastorale, a Venezia, come era già successo a Vittorio Veneto, Luciani abbraccia la concezione della centralità della parrocchia, sotto gli stimoli inneggianti alla dimensione locale, meno centralizzata, del Concilio Vaticano II. Imprime alla pastorale un andamento «di nuovo stile, come lui amava definirla, informale, atipica, senza lo schema usuale, ma quello nuovo, che alcuni pastoralisti locali stavano elaborando con grande impegno; una visita patriarcale, nel senso etimologico della parola, vale a dire di un padre». (A. Niero, A Venezia, 23).

La copertina del settimanale Panorama dedicata al Conclave che avrebbe eletto Luciani al soglio di Pietro

Il 6 Agosto 1978 Montini muore e l’assillo curiale, mondiale, è il solito: quale Papa? Il 22 agosto 1978, mentre si apre il conclave, Chenu, Congar, Küng, altri, delineano in una lettera il profilo da eleggere. Viene espresso un parere corale sulle caratteristiche del Papa che sarebbe stato necessario in quel momento storico. Ed è l’immagine di quella copertina, sul settimanale Panorama, a ricordarcelo e la memoria di quell’articolo contenente quel brano sul Papa che occorreva: «Un uomo aperto al mondo, un autentico pastore d’anime, un pioniere nell’innovamento, nell’annuncio e nella prassi della chiesa, un confratello della collegialità».

La maggioranza degli elettori avrebbe desiderato un profilo di Papa dai precisi contorni: dalla forte esperienza pastorale, in grado di proseguire in linea di continuità con l’applicazione effettiva dei provvedimenti conciliari, ma sempre secondo un umile sottotesto moderato. Cifra, questa, unica in grado di favorire il superamento di divisioni interne curiali, richiamare all’obbedienza e al principio di autorità gerarchica. Il profilo tratteggiato dagli esperti, presente anche all’interno del settimanale, e quello degli elettori novizi trova piena corrispondenza nella figura di Albino Luciani. Il conclave si apre sulla base di un rinnovamento della riforma voluta da Paolo VI. Ingravescentem aetatem, motu proprio del 21 novembre 1970, aveva automaticamente escluso i cardinali ottantenni.

Al conclave sono presenti 111 cardinali. Molti, in gran parte nominati dal defunto Montini e perciò alla loro prima timida esperienza come elettori papali. Cifre non trascurabili di elettori provenienti anche dall’America Latina, dall’Africa, dall’Asia. Pure dall’Oceania. È quel ventaglio internazionalizzato, del collegio cardinalizio, di chiara tendenza, quella di Paolo VI. Il consenso si consolida e si indirizza subito sul candidato Luciani: abile pastore, capace di comunicare e interfacciarsi col mondo, capace di trasmettere al mondo l’ortodossia della Chiesa in un modo semplice; il terzo Patriarca di Venezia, inoltre, nel computo ad essere eletto al soglio di Pietro dopo Sarto e Roncalli.

Il giudizio storico apparirebbe a oggi ancora sereno, se non si fosse impestato di allucinogeni, i fumi della morte inaspettata. Un papa, Giovanni Paolo I, collocabile tra l’integrismo, scia del Vaticano I e il progressismo riattualizzante e confermativo del Vaticano II; la sua è una via media, di humilitas, tra la tradizione vivente e le domande nuove del mondo. Una Chiesa non a fianco del mondo, ma che vive nel mondo, che si cala nel mondo, fedele alla linea di Montini, senza venir meno alla tradizione.

Possiamo solamente dedurre dall’impianto di idee preliminare, a causa dell’interruzione nefasta del pontificato, l’entità di progetto che il Papa avrebbe voluto condividere; di certo avrebbe riguardato una accelerazione del progetto di collegialità nella curia romana, attraverso la creazione di un organismo in cui fossero presenti esponenti di tutte le chiese mondiali, che facesse da connettore. La curia romana, nelle intenzioni di Giovanni Paolo I, non avrebbe mai assunto i caratteri di un organismo centralizzato che bacchetta le periferie e le dimensioni locali, ma quelli di una Chiesa-Madre in grado di raccogliere, coadiuvare. Queste linee non furono purtroppo riprese successivamente del tutto.

Quella morte improvvisa dopo soli trentatré giorni di pontificato è stata occasione di una costruzione, mai ricostruzione, a tratti ingigantita e mistificata di grandi ipotesi nere e fosche, fra avvelenamenti e trame curiali. Probabilmente facendo passare in secondo piano tutto quanto il resto, il peso magisteriale, e la forza intuitiva, di pensiero, di Luciani. Prove non ne esistono, così come, da prassi, non esistono autopsie autorizzate. È sempre l’alba, a connettere: un’alba di pontificato di trentatré giorni, meteora di speranza; la stola albina e purpurea di Paolo VI in visita a Venezia accordata a Luciani patriarca; e l’alba di Albino, quella rischiarata e testimoniata dal suo nome di battesimo.

28 settembre 1978, 5 del mattino, poco più. Suor Vincenza Taffarel è la religiosa in servizio presso Sua Santità già dai tempi di Vittorio Veneto e si annuncia bussando, porta con sé il caffè per il Papa. Non c’è risposta. Dopo attese, consultazioni e allarmi ci si avvede che Giovanni Paolo I è una statua di cera, seduto sul letto, occhiali e fogli di rigore fra le mani. Testa inclinata, luce accesa, quella del comodino, un corpo senza vita. Il Santo Padre è morto. Cos’è stato? Ci si affida al referto — unico documento ufficiale — del medico chiamato dal segretario del Papa: decesso avvenuto la sera prima, verso le 23, si dichiara, per «morte improvvisa da infarto miocardico acuto». La fame di intrigo e di indagini a volte trasandate hanno condotto, successivamente, per un corridoio stretto in cui, oltre agli arazzi curiali, ci sono allineati due busti e quei due busti portano due nomi: Paul Marcinkus, presidente dello Ior, la banca del Vaticano, e Jean-Marie Villot, segretario di Stato. Entrambi non in rapporti armoniosi con Luciani.

In ogni caso, va specificato, Giovanni Paolo I aveva una salute compromessa, esistono pregressi certificati: da ragazzo aveva sofferto di una grave tubercolosi, in famiglia c’era stato un altro caso di morte improvvisa per problemi cardiaci, e gli erano stati riscontrati disturbi vascolari. Il mistero, forse, non è quello della causa della morte del Papa e degli intrighi che si porta dietro a strascico, ma corrisponde a quello degli intrighi del cuore dell’uomo-Papa. Il cuore era debole, così come la salute cagionevole sin da bambino, ma era un cuore nuovo e pulsante, il cuore di una Chiesa che rinunciava al plurale maiestatis al discorso di elezione, che batteva a un ritmo umile, al ritmo del Dio che è anche madre, in linea con l’Antico Testamento. Al ritmo dell’abbandono e dell’obbedienza, all’unisono; un’obbedienza intesa come superamento delle convinzioni e delle volontà personali e sottomissione piena ai superiori gerarchici in quanto rappresentanti di Dio all’interno della Chiesa.

Il mistero è forse quello dell’alba, l’alba precoce e veloce di Albino Luciani, meteora di speranza, e del pallore dello stesso mysterium lunae, quello cui si riferivano i Padri della Chiesa. Come la luna non brilla di luce propria, così per la Chiesa è lo stesso: non brilla per conto di luce umana, ma divina, e la difficoltà sta nell’accettarlo con umiltà. Papa Giovanni Paolo I ci era riuscito. La Chiesa-Luna, canonicamente parlando, illuminata dalla luce di Cristo-Sole, non è sempre la stessa: cresce, decresce nel corso del ciclo lunare, proprio come il cuore di un uomo, il cuore del Papa, veloce e poi sempre più debole sempre di più, imprigionato fra sistole e diastole. Inaccordabile.