Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

Di Gianluca Falanga

Il martedì e il giovedì erano i giorni di ricevimento al pubblico dei Wohnungsämter, gli uffici comunali per l’assegnazione degli alloggi, che avevano in gestione per conto del Ministero delle Costruzioni la quasi totalità del patrimonio immobiliare pubblico. In quei giorni, le sale d’attesa e i corridoi degli sportelli sul territorio erano affollati di cittadini, per lo più madri con figli e giovani famiglie, che avevano presentato domanda per avere un appartamento o uno più grande. I bambini al seguito servivano a oliare la pratica, facendo impressione sugli impiegati. La regola era: quanti più pargoli, tanto migliori le prospettive di vedersi assegnato, se andava bene, un trilocale da ristrutturare in un vecchio caseggiato popolare dei primi del secolo, col riscaldamento a carbone, il bagno in condivisione, gli infissi da rifare e senza acqua calda corrente. Il sogno di tanti erano i moderni appartamenti negli insediamenti di prefabbricati, i celeberrimi Plattenbauten, che sorgevano come funghi nelle aree di nuova edificazione, attrezzati di riscaldamento centralizzato, bagno privato e acqua calda. Questi ultimi, però, erano in genere riservati a coppie di giovani operai specializzati e vicini al partito o rientravano nei contingenti assegnati esclusivamente ai lavoratori delle grandi imprese di Stato, agli impiegati dei ministeri e dell’amministrazione pubblica, a ufficiali e funzionari degli organi di sicurezza (polizia, Stasi) e delle forze armate. In altre parole, con la casa e i servizi annessi il regime coltivava le sue clientele più leali, lo zoccolo duro del “consenso”.

I tempi di attesa per ricevere un alloggio erano lunghi, in media 5 anni. Il problema non era certo il costo degli affitti, davvero irrisorio, dal momento che lo Stato li teneva congelati, come il prezzo dei terreni, al livello degli anni Trenta (0,40-1,20 marco est al metro quadro, 1,80 per i Platten, bollette incluse), bensì la grave penuria di abitazioni, che nemmeno il programma di costruzione di centinaia di migliaia di nuovi alloggi varato da Honecker nel 1973 riuscì a risolvere. L’idea originaria era quella di abbandonare al deperimento gli stabili più vecchi, risparmiando gli investimenti nel loro risanamento, fino a demolirli per sostituirli con la più moderna e funzionale edilizia prefabbricata. In realtà, per dare un tetto a tutti, non si poté fare a mano dei cadenti immobili d’anteguerra, dove viveva in condizioni penose di sovraffollamento e arretratezza una larga fetta della popolazione, soprattutto i più anziani e i lavoratori meno qualificati. Per aggirare le pratiche d’assegnazione, c’era chi si scambiava gli appartamenti, magari per abitare più vicino al lavoro (e sborsando salate quote di indennizzo in nero), e chi invece occupava immobili danneggiati o fatiscenti, per lo più studenti, artisti e “alternativi”, mettendosi poi in regola col versamento dell’affitto al comune dopo averli resi abitabili a proprie spese. Chi si presentava al Wohnungsamt senza famiglia o figli a carico aveva scarse possibilità di aggiudicarsi un alloggio, per lasciare finalmente la casa dei genitori: «Torni quando si è sposato», si sentiva dire dall’impiegato, liquidando la pratica.

La scelta del regime della DDR di riconoscere nella famiglia la “microcellula della società” socialista era ispirata, fra le altre cose, da motivazioni demografiche. In un Stato sorto sulle macerie materiali e umane della guerra mondiale e che si trovò a dover combattere prima una forte emorragia di popolazione causa esodo di massa e perdurante verso la Germania ovest negli anni cinquanta (fino alla costruzione del muro di Berlino nell’agosto 1961 oltre due milioni di tedeschi abbandonarono la DDR per trasferirsi a Berlino ovest e nella Repubblica federale), poi la tendenza al calo delle nascite, comune a tutte le società industrializzate, un obiettivo essenziale non poteva non essere quello di creare condizioni favorevoli a incrementare la natalità. Ciò andava tuttavia conciliato con un altro obiettivo, almeno in parte collidente, ovvero la piena integrazione delle donne nel sistema produttivo per coprirne il fabbisogno di forza lavoro, molto forte in un sistema industriale a basso grado di automazione (e che, nel complesso, tale rimase fino al 1989).

Una operaia della Robotron, la più grande azienda tedesco-orientale operante nel settore dell’elettronica

Le politiche a sostegno della famiglia nella DDR erano strettamente intrecciate a quelle per l’emancipazione della donna e la parità di genere nei diritti e sul lavoro. Il modello ideale della “persona socialista”, caratterialmente risolta e formata ai valori di riferimento e fondanti dell’ordinamento socialista, socialmente integrata e disciplinata, solidale e dedita al lavoro a tempo pieno nell’interesse della collettività, non faceva differenza fra uomo e donna. Nel dopoguerra servivano braccia per la ricostruzione postbellica e l’edificazione del nuovo ordine sociale. Così, una delle prime leggi varate dal regime della SED, nel 1950, fu proprio un provvedimento che rompeva radicalmente con il confinamento della donna al ruolo di madre e sposa, caratteristico dell’esperienza nazista, riprendendo spunti emancipativi del periodo di Weimar: il matrimonio, così agli artt. 14-15, non doveva comportare alcuna limitazione o riduzione dei suoi diritti, in particolare nessun impedimento all’esercizio di una professione, all’apprendimento di un mestiere né alla formazione culturale e politica e alla partecipazione alla vita sociale.

Per l’epoca ed in confronto alla Germania ovest, dove a lungo rimasero in vigore leggi e disposizioni discriminanti, che impedivano alle donne di studiare e lavorare senza il consenso del marito (ancora fino al 1977 il codice civile della Repubblica federale, art. 1356, prescriveva che una donna potesse impegnarsi in un’attività lavorativa solo se questa era compatibile con i suoi doveri domestici e coniugali, compresa la cura e l’educazione dei bambini), il quadro normativo nella DDR era decisamente progressista, addirittura all’avanguardia se ci aggiungiamo il principio della pari retribuzione di uomini e donne per lo svolgimento dello stesso lavoro, introdotto dall’amministrazione militare sovietica già nel 1947 (poi ripreso nella Costituzione della DDR), e il pieno riconoscimento dei diritti genitoriali alle madri di bambini nati fuori dal matrimonio, inalienabili anche in caso di nomina di un tutore per il minore.

A un’analisi più approfondita, che tenga conto degli sviluppi nell’arco dei quattro decenni di esistenza dello Stato tedesco-orientale, la quasi piena occupazione delle donne, celebrata dal regime come una delle maggiori conquiste sociali, rivela avere avuto poco a che fare con l’emancipazione femminile in quanto tale, il concetto di parità di genere nella DDR era di natura sostanzialmente economica e non emancipatoria, come è stato poi interpretato a posteriori, non si aspirava cioè ad una vera parità fra uomo e donna, ma solo al pieno sfruttamento delle capacità lavorative della popolazione, senza distinzione di genere, perché non si poteva fare a meno delle donne nel sistema produttivo. E, in effetti, il regime della SED, a dispetto della predicazione ideologica sul socialismo che rivoluzionava non solo i rapporti sociali, ma anche quello fra i sessi, le relazioni private all’interno della famiglia e della coppia, nei fatti si mostrò poco interessato a modificare i consolidati ruoli di genere tradizionali.

Vero è che si fece molto per promuovere la compatibilità dell’impegno lavorativo delle mamme con gli oneri familiari, innanzitutto garantendo il diritto di beneficiare gratuitamente dei servizi educativi e di assistenza all’infanzia (negli anni sessanta l’80% dei bambini frequentava il nido o la scuola materna a tempo pieno, nel 1989 erano quasi il 100%), ma anche istituendo, già nel 1952, l’ Haushaltstag per le donne sposate con almeno due figli (un giorno libero retribuito al mese da dedicare al disbrigo delle faccende domestiche) oppure, negli anni settanta, il congedo per malattia dei figli. Tuttavia, non fu mai messo in discussione che la cura della casa, insieme all’educazione dei figli, fossero compiti che spettavano prevalentemente alle donne, sulle quali ricadeva dunque un carico di lavoro triplo rispetto all’uomo: lavorare otto-dieci ore al giorno, fare i lavori domestici e occuparsi dei bambini. Anche le pari opportunità erano sostanzialmente sulla carta: sul piano formale non c’erano limitazioni alle carriere delle donne, alle quali non era preclusa la via ad alcun mestiere, nei fatti però la maggior parte delle cittadine della DDR era confinata professionalmente nel settore dell’amministrazione e dei servizi, nel commercio, nell’assistenza sociale, nella produzione tessile e nell’agricoltura, con mansioni che richiedevano bassa qualificazione e meno remunerativi dell’impiego degli uomini nelle grandi fabbriche. Nel complesso, le donne occupavano le posizioni inferiori e mediane nelle gerarchie, fino al 1989 nessuna impresa di Stato fu mai diretta da una donna, nelle università il numero di docenti, rettori e direttori di istituto donne era modesto come nell’altra Germania, per non parlare della politica: la presenza femminile nel Comitato centrale della SED era inferiore al 15% (nessuna nel Politbüro), nella Stasi 15,7%, quasi esclusivamente segretarie e funzionarie di grado inferiore al maggiore. Era in fondo opinione comune nella DDR che la donna dovesse sì lavorare, ma anche sacrificarsi per agevolare la carriera del marito.

Non va dimenticato che il lavoro nella DDR era un diritto ma anche un dovere sancito dalla legge, con tanto di pene fino a tre anni di reclusione per chi sottraeva o negava la propria forza lavoro alla collettività. Sanzionabili e perseguibili per comportamento asociale e rifiuto del lavoro (art. 249 c.p. DDR) erano naturalmente anche le donne, non solo gli uomini. L’integrazione di massa delle donne nel lavoro fu imposta negli anni cinquanta e sessanta con tutta la violenza di cui era capace il regime, per esempio con dure campagne contro le Heimchen am Herd (spregiativo per casalinghe, donne tutte casa e famiglia), le donne che preferivano occuparsi a tempo pieno dei figli e dei propri cari, denigrate come persone arretrate, pigre, parassiti della società. L’idea che una donna dovesse vivere e lavorare come un uomo non lasciava spazio ad alcuna riflessione sulle caratteristiche e le peculiarità psicofisiche dei sessi. La parità di genere era concepita in sostanza come uguaglianza, come identità fra l’uomo e la donna. Ma in maniera imperfetta e incoerente, dato che ci si aspettava dalla donna che si occupasse anche, nel privato, di tutto ciò che si continuava a ritenere essere compito di una moglie e di una madre. Questo modello, essenziale per la conduzione della vita familiare nella DDR, fu accettato senza discussione fino all’ultima generazione di giovani donne che, sul finire degli anni Ottanta, facendo leva su di una presa di coscienza risultante dalla fatica, dai sensi di colpa verso i bambini e da una maggiore sensibilità, per prima tematizzò la questione del pesante carico che gravava sulle donne, abbracciando anche forme di renitenza quali il rifiuto di avere figli o la fuga in modelli lavorativi meno impegnativi.

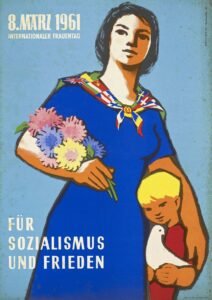

“Per il socialismo e la pace”. Un altro manifesto di propaganda per la giornata internazionale della donna

Al contempo, non si può dire che il regime ignorasse il problema della compatibilità del lavoro con gli oneri del ménage familiare, specialmente per le donne. La preoccupazione si concentrava soprattutto sull’aspetto della natalità, bisognava evitare che le difficoltà a conciliare lavoro e famiglia rafforzassero la tendenza del calo delle nascite (dalla seconda metà degli anni Sessanta si consolidava il modello di nucleo familiare con meno di tre figli), tendenza che premeva invece invertire a tutti i costi. Sul fronte delle politiche per incrementare la natalità, il regime della DDR ricorse a partire dai primi anni Settanta a misure e programmi di sostegno alle famiglie assai avanzati, certamente gravosi per le casse dello Stato ma non privi di efficacia. Per incoraggiare alla maternità senza ridurre l’occupazione femminile, nel 1972 lo Stato premiava la nascita del primo figlio con un assegno di 1000 marchi, al quale facevano seguito ulteriori assegni fino a 2500 marchi per il secondo e il terzogenito. Nel 1976 fu introdotto il cosiddetto Babyjahr, estendendo da 5 a 12 mesi il congedo di maternità retribuito al 100% per tutte le donne con almeno due bambini, nel 1986 fu esteso a tutte le mamme, anche al primo figlio. Ogni donna poteva così lasciare il lavoro sei settimane prima del parto e restare a casa per un anno senza riduzione dello stipendio (dal 1984 potevano usufruire del congedo anche gli uomini, ma pochi lo facevano). Nel 1975 era entrata in vigore anche una nuova disposizione sugli assegni familiari, che prevedeva un’indennità statale mensile per il primo e il secondo figlio di circa 20 marchi, che aumentava a 50 per il terzo, 60 per il quarto e così via. Negli anni Ottanta erano 50 marchi per il primo, 100 per il secondo e 150 dal terzo in avanti.

Si trattava di somme non trascurabili (lo stipendio medio negli anni Settanta era di 700-800 marchi, negli anni Ottanta ca. 1300), che potevano incidere positivamente sul budget mensile dei nuclei familiari più numerosi, specialmente quelli con quattro o più figli, i quali, a dispetto delle attenzioni e degli elogi loro dedicati dalla propaganda di regime, rientravano insieme ai pensionati nella categoria di gruppi sociali più insidiati dalla povertà. Di loro si occupava principalmente l’organizzazione di carità di Stato Volkssolidarität. La povertà, dichiarata superata ed estranea alla società liberata dal capitalismo e senza classi, esisteva eccome e non era un relitto del passato, bensì effetto di articolati processi di differenziazione sociale e riproduzione della diseguaglianza propri della società realsocialista.

Nella DDR ci si sposava giovani (nel 1989 l’età media delle donne al primo parto era di 22 anni), perché sposarsi e mettere su famiglia era per i più l’unico modo per ottenere l’assegnazione di un alloggio e lasciare la casa dei genitori. Uno dei provvedimenti più originali per invogliare le giovani coppie a fare figli in giovane età era il credito matrimoniale di 5000 marchi (negli anni Ottanta 7000) senza interessi, concesso alle coppie sposate con entrambi i coniugi sotto i 26 anni, per l’acquisto dei mobili per arredare la prima abitazione. Il credito poteva venire abgekindert, come si usava dire, ovvero ripagato facendo figli. Al primo figlio il debito si riduceva di 1000 marchi, al secondo di altri 1500, al terzo era estinto. Fra il 1972, anno di introduzione dell’Ehekredit, al 1988 ne furono concessi quasi un milione e mezzo, per una spesa complessiva di oltre 9 milioni di marchi.

I giudizi sull’efficacia di questi interventi divergono: misurati alle ambizioni sul fronte demografico, non riuscirono ad arrestare il declino delle nascite, ma riuscirono comunque a mantenere il tasso di fecondità totale al di sopra di quello della Germania occidentale e della maggior parte degli altri paesi industrializzati. In entrambe le Germanie, questo era precipitato nel decennio 1965-1975 da 2,52 a 1,45 figli per donna, i provvedimenti sociali degli anni Settanta nella DDR riuscirono a risollevarlo nell’arco di cinque anni a 1,94 (all’ovest scese invece ancora sotto l’1,30), ma dal 1980 tornò a ridimensionarsi fino a chiudere nel 1989 con un tasso di 1,57 figli per donna (fonte: Statistisches Bundesamt, 2020)

Tutto quanto detto finora a proposito della parità di genere e circa la qualità dei processi di emancipazione femminile nella DDR non toglie che per due/tre generazioni le donne, mogli e madri tedesco-orientali appresero a definire se stesse anche attraverso il proprio lavoro e la propria carriera. Senza dubbio il lavoro significò una maggiore consapevolezza di sé e dei propri bisogni, orgoglio e padronanza della propria vita, ma soprattutto indipendenza, non solo finanziaria, anche psicologica ed esistenziale dagli uomini e dai mariti, con effetti concreti nel rapporto fra i sessi e sul funzionamento della vita di coppia e familiare. Uno di questi effetti (indesiderati, dal punto di vista del regime) era la facilità delle separazioni e la frequenza dei divorzi. I matrimoni contratti in giovane età, magari spinti dall’urgenza di andare a vivere per conto proprio per ricevere un alloggio, in molti casi non duravano. Il socialismo, predicava il regime, era la migliore profilassi contro il logoramento dei rapporti umani, anche privati, e anche il migliore afrodisiaco. Il professor Karl-Heinz Mehlan, direttore dell’Istituto di Igiene pubblica dell’Università di Rostock (in tale funzione spinse per l’introduzione della pillola anticoncezionale nel 1965 e per la diffusione di massa del preservativo, fu il padre spirituale della legge che nel 1972 legalizzò l’aborto nella DDR e promosse l’educazione sessuale, ispirando anche l’istituzione di consultori e sportelli di assistenza sociosanitaria dedicati ai problemi della coppia e alla preparazione alla maternità/paternità), sosteneva che il socialismo garantisse finalmente alle donne come agli uomini «il diritto all’appagamento sessuale e all’orgasmo», mentre l’attrezzatura morale della “personalità socialista” contribuiva a migliorare la qualità della vita sentimentale, riducendo a un minimo fisiologico il tradimento, che in teoria doveva essere estraneo ai rapporti di coppia nella società socialista.

La realtà registrata dagli istituti di rilevamento statistico della DDR collideva decisamente con l’utopia: lo stress accumulato nelle lunghe giornate di lavoro, specialmente il triplo carico che gravava sulle donne, ma anche la pressione dell’azione disciplinante e il carattere repressivo e invasivo della sfera privata del regime politico, erano fattori che non agevolavano una libera e appagante vita sessuale. Il socialismo non era l’antidoto alla frustrazione e al deterioramento delle relazioni di coppia. E, secondo i dati raccolti dall’Istituto centrale per la ricerca sulla gioventù di Lipsia, l’infedeltà coniugale era la causa più frequente di divorzio. Se sul terreno dei ruoli di genere nella gestione domestica e della famiglia gli ideologi della SED accettarono la persistenza di modelli tradizionali e retaggi della mentalità paternalistica del passato, il fenomeno dei divorzi e quello delle relazioni extraconiugali impegnò il partito nella ricerca di contromisure. Un pronunciamento della Corte suprema della DDR del 1965 invitò lo Stato a mettere al centro dei procedimenti di divorzio giudiziale la ricomposizione del conflitto fra i coniugi, coinvolgendo colleghi di lavoro e insegnanti dei figli in un estremo tentativo di riavvicinamento e riappacificazione della coppia. Nella concreta pratica giuridica nella DDR questo modello non trovò mai seria applicazione, tanto più che nella seconda metà degli anni Sessanta il regime preferì investire nella profilassi ovvero in una strategia che incoraggiasse le coppie ad affrontare i loro problemi coniugali in uno stadio precoce, prima che degenerassero e producessero una rottura insanabile. Furono istituiti centri di consulenza familiare, che restarono però poco frequentati, come del resto accadde anche per le cosiddette Eheschulen (scuole matrimoniali) create nel 1971. Nulla di tutto questo riuscì a frenare il costante aumento del tasso di divorzi, che passarono dal 16,9 per 10.000 abitanti del 1969 al 26,7 del 1979 e al 30,1 del 1989 (fonte: Staatliche Zentralverwaltung für Statistik, Bundesarchiv). D’altronde, la procedura di divorzio nella DDR era semplice e rapida e, dal momento che entrambi i coniugi avevano un posto di lavoro e quindi un reddito, non vi era obbligo di versare alimenti, salvo in casi eccezionali.

Vi era anche un altro dato che meritava attenzione: la rapida crescita, a partire dagli anni Settanta, del numero delle convivenze di fatto e dei bambini concepiti fuori dalle unioni matrimoniali, tendenze comuni a tutte le moderne società industrializzate, ma i numeri della DDR erano decisamente sopra la media. Nel 1970 il 13,3 % dei neonati era stato generato da una relazione extramatrimoniale, dieci anni dopo erano aumentati al 22,8% (fonte: Statistisches Bundesamt, 2018). La debole influenza delle chiese e delle confessioni religiose sulla vita sociale sicuramente contribuiva allo sviluppo di questa dinamica, ma vi erano anche misure politiche varate dal regime a favorirla, contro le intenzioni stesse del partito. Una di queste erano gli aiuti sociali destinati alle famiglie monogenitoriali, di cui potevano approfittare anche coppie non sposate con bambini. Ciò aveva favorito sul finire degli anni Settanta lo sviluppo di una strategia di vita che vedeva una coppia convivere approfittando prima degli aiuti per le “ragazze madri” (spesso restando ad abitare nella casa dei genitori), poi di quelli riservati alle coppie sposate, come il credito matrimoniale e l’assegnazione di un appartamento. Una buona fetta di relazioni extramatrimoniali aveva insomma un carattere prematrimoniale.

Per quanto concerne la cura e l’educazione dei figli, il regime proclamava il bene del bambino un valore assoluto e imprescindibile. Non si può certo dire che il regime DDR si sia risparmiato con gli interventi sociali a sostegno delle famiglie e della maternità, oltre alle misure già menzionate ricordiamo gli assegni alle famiglie per l’acquisto di abbigliamento e libri per bambini, rette molto economiche per i pasti dei figli nelle mense scolastiche e negli asili, il calcolo dei giorni di ferie all’anno dei genitori in base al numero dei figli. Ma quali intenzioni e obiettivi spingevano a queste politiche? Dei motivi di natura demografica ed economica abbiamo già detto. A questi va aggiunta l’ambizione politica e ideologica di plasmare la mentalità e i comportamenti della popolazione, partendo dai più piccoli, vale a dire la precisa volontà di esercitare un controllo pieno sull’educazione e la formazione dei bambini. In questo campo si svela più palesemente che altrove la disposizione totalitaria del regime tedesco-orientale e della dottrina politico-ideologica che lo ispirava. E la scelta della famiglia come “microcellula della società socialista” si rivela essere stata strumentale alla volontà non solo di portare l’ideologia di Stato nella sfera privata della vita dei cittadini, ma anche di ancorarvi il potere dell’autorità, del manovratore, riducendo il più possibile gli spazi che gli erano preclusi o dai quali era assente.

Diversamente che nella Germania ovest, dove i principi della neutralità dello Stato e del rispetto dell’inviolabile diritto di ciascuno di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni etiche e religiose erano ancorati nella Carta costituzionale e nel Codice di sicurezza sociale, nella DDR lo Stato riteneva che l’educazione dei bambini non fosse faccenda che competesse ai loro genitori e per questo di potervi intervenire, non solo in casi gravi di abuso o negligenza nell’esercizio della responsabilità genitoriale e a protezione del benessere fisico e psicologico del minore, ma anche di fronte alla non (o insufficiente) aderenza ideologica dei genitori al modello e dettami richiesti ovvero qualora i genitori venissero giudicati incapaci di adempiere all’obbligo di legge di educare i propri figli alla conformità col sistema socialista, in armonia con gli ideali e gli obiettivi di quest’ultimo. In tal senso, gli interventi dell’autorità in questo settore non erano interessati a garantire il benessere del bambino quanto piuttosto a sanzionare l’indisciplina ideologica dei genitori, erano dunque preminentemente di natura politica.

Margot Feist, moglie del segretario SED Erich Honecker e capo del ministero dell’Istruzione del Popolo dagli anni Sessanta fino alla caduta del Muro

Le conseguenze per chi mancava di subordinare l’educazione dei propri figli agli interessi del regime potevano essere drammatiche. La categoria più esposta alle rappresaglie del potere era quella dei cosiddetti “elementi asociali”, persone stigmatizzate e criminalizzate per il loro stile di vita indisciplinato e fuori dai canoni, che non lavoravano con regolarità o rifiutavano il lavoro, ma anche prostitute, alcoolisti, ludopatici e, specie negli anni Ottanta, giovani ribelli dell’underground subculturale, in prima linea punk e grufties (gotic). Sul finire degli anni Ottanta i condannati per “condotta asociale” erano un quarto della popolazione detenuta nelle carceri della DDR. Lo Stato poteva togliere loro i bambini e affidarli a riformatori e istituti di rieducazione oppure darli in adozione. In tal caso era impedito agli adottati di conoscere l’identità dei loro genitori naturali. Spesso le adozioni coatte riguardano giovani donne rimaste incinte e senza partner, considerate caratterialmente incapaci o indegne di divenire madri, spesso già attenzionate dalla polizia o condannate per “tendenze asociali”. Il neonato veniva sottratto alla donna appena partorito, con o senza il consenso della madre. Non conoscendone il nome, la madre non avrebbe potuto mai trovarlo. In sette casi provati e documentati ciò è avvenuto anche con detenuti politici. Alcune migliaia di persone che hanno denunciato negli ultimi anni il ratto dei loro bambini inducono a ritenere che i casi di bambini tolti a prigionieri politici possano essere stati assai più numerosi. Le rigide norme che regolano l’adozione e la riservatezza della relativa documentazione in Germania (gli atti restano segreti per 60 anni) rendono oggi assai difficile quantificarne con esattezza il numero e valutare con maggiore precisione frequenza e meccanismi procedurali di questa prassi, la cui supervisione, insieme a quella degli istituti di rieducazione come i Jugendwerkhöfe e a tutto il sistema scolastico, educativo e formativo della DDR, spettava dal 1963 al 1989 al Ministero dell’Istruzione del Popolo, la moglie del segretario generale della SED Margot Honecker.

Nella piccola DDR non vi era quasi alcuno spazio nel quale si potesse restare inosservati. A vigilare sulla condotta e le attitudini di ciascuno non c’erano solo le legioni di pubblici funzionari, poliziotti, insegnanti, assistenti sociali, ma anche l’esercito invisibile degli informatori della polizia segreta, delatori di ogni calibro, il vicino curioso, il collega invidioso, il marito geloso, l’amico falso, a segnalare prontamente irregolarità, stranezze, difformità, mancanze, vizi, debolezze. Era l’integrazione senza alternative nel sistema, nell’organizzazione della vita collettiva, a stimolare l’omologazione, a educare la popolazione a sorvegliare se stessa, ad assorbire il controllo e ad autodisciplinarsi, a rendersi volenteroso complice del potere. Quest’opera cominciava dai bambini, fra i 5 mesi e il primo anno di vita, quando questi venivano affidati per almeno 10 ore al giorno agli asili nido (nelle Wochenkrippen con custodia anche notturna i genitori li consegnavano il lunedì mattino presto e li riprendevano il venerdì sera). Il capillare sistema di asili gratuiti nella DDR appare quantomeno in una doppia luce, per l’ambivalenza che gli era insita: se da un lato era capace di fornire a genitori e bambini una stabile cornice di organizzazione e orientamento, dall’altro non era un semplice servizio offerto ai cittadini per rendere meglio conciliabile la famiglia col lavoro di entrambi i coniugi, bensì un modello imposto senza discussione e alternative, che forniva all’autorità politica notevoli opportunità e strumenti di controllo ideologico e sociale. Si era in sostanza costretti ad affidare i propri figli alle cure dello Stato, rinunciando a una grossa porzione della propria responsabilità genitoriale e accettando che fosse questo a formarli come voleva sin dall’infanzia più precoce.

«Il sistema produttivo comunista richiede un elevato grado di organizzazione, precisione e disciplina, che non viene assicurato tramite coercizione ma attraverso la consapevolezza sociale, dall’intero modo di vivere della società comunista.» Con queste parole, nel novembre 1961, il capo della SED Walter Ulbricht presentava al XIV convegno del Comitato centrale il concetto di “disciplina consapevole”, riprendendo la formula di derivazione pavloviana da Viktor J. Gmurman, membro dell’Accademia di Scienze pedagogiche dell’Unione sovietica: «Quanto più è elevato il livello di coscienza, quanto più la disciplina si è fatta abitudine, tanto più alto è il livello di volontarietà della disciplina.» L’obiettivo educativo principale dello Stato socialista era integrare fin da subito il bambino in strutture collettivistiche gerarchicamente organizzate, entro la quale avrebbe trascorso tutta la sua vita. In queste, il valore del singolo e delle sue esperienze era sistematicamente frustrato e subordinato alle norme di gruppo e ogni obiettivo stabilito doveva essere raggiunto anche contro le resistenze individuali. Con le parole dei pedagogisti del partito: «Il bambino deve percepire che porsi in contrasto è inutile e non viene tollerato.» Un tal modello educativo, intrinsecamente repressivo, imposto a bambini sotto i tre anni di età, poneva le condizioni per l’accettazione acritica, di più: per l’interiorizzazione della tutela autoritaria del regime politico, senza prendersi cura degli specifici bisogni e delle paure dell’infante. Già negli anni Cinquanta, gli esperti tedesco-orientali abbandonarono le idee e gli approcci della Reformpädagogik, dei modelli sperimentali dell’Educazione Nuova abbracciati dalla sinistra tedesca nel periodo fra le due guerre mondiali, preferendo le elaborazioni della pedagogia sovietica (Makarenko, successivamente Gmurman e Koroljov) e sviluppando proprie concezioni, come quella della “disciplina consapevole”, che furono tradotte in pratica nella DDR, su larga scala e con estrema sistematicità, negli anni Settanta, quando fu introdotta l’educazione pianificata.

Nelle reali condizioni della vita quotidiana nella DDR, i figli erano per molte coppie e famiglie la chiave per assicurarsi uno status sociale più confortevole e anche qualche libertà in più: un alloggio più grande, gli assegni sociali, un orario di lavoro meno duro, qualche giorno di ferie in più all’anno e magari la possibilità di fare visita ai parenti all’ovest (avendo figli, specie se in tenera età, le autorità ritenevano che il rischio che i genitori non rientrassero abbandonandoli fosse minimo). A causa dell’impegno lavorativo a tempo pieno di entrambi i genitori, non vi erano molto tempo ed energie da dedicare all’emozionalità dei figli, che fin da piccolissimi dovevano imparare a funzionare, a dare piuttosto che ricevere. I padri erano piuttosto assenti sotto questo aspetto. Molti bambini crescevano in famiglie monogenitoriali, in genere con la madre, le statistiche attestano come a divorziare fossero per lo più coppie giovanissime, fra i 22 e i 24 anni di età, che avevano appena generato un figlio, e proprio a quell’età la maggior parte degli uomini prestava il servizio militare obbligatorio, restando lontano da casa per 18 mesi. Il sistema educativo pubblico non era capace di prendersi cura delle difficoltà emotive che affrontavano i bambini piccoli in quella fase, come confermano i più recenti studi sulle anomalie psicosomatiche e psicologiche dei bambini dei cosiddetti Kinderkollektive della DDR. Le difficoltà generate dalla precoce separazione dai genitori per lunghi periodi erano aggravate inoltre dalla forte fluttuazione di personale negli asili nido e dall’elevato numero di bambini per educatore, quindi dall’impossibilità per l’infante di trovare sul piano affettivo una nuova figura di riferimento.

In altri paesi socialisti come la Cecoslovacchia, con un sistema organizzativo dell’educazione della prima infanzia molto simile a quello della DDR, furono effettuati studi sugli effetti dell’educazione collettivista sui bambini più piccoli, questi rivelarono come la separazione precoce dai genitori, specialmente dalla madre, fosse causa di forte deprivazione emotiva, che si manifestava in età adulta in una serie di sintomi, trasmessi anche da una generazione alla successiva: paura dell’abbandono, del rifiuto e del giudizio, vuoto interiore, bassa autostima, sfiducia nelle proprie emozioni, ansia sociale, difficoltà nelle relazioni sentimentali. Questi risultati, discussi anche pubblicamente, convinsero il regime di Praga a operare correttivi, si procedette persino a una forte riduzione dei posti nido, sostenendo le famiglie in altro modo. Nella DDR, invece, esattamente nello stesso periodo, il ministero della Salute pubblica, insieme all’Istituto per l’Igiene infantile e adolescenziale, sviluppò un sistema per verificare dettagliatamente il successo del processo di crescita e apprendimento del bambino sulla base di moduli e piani educativi prefissati. Le critiche di specialisti ed educatori al carattere rigidamente normativo di questi ultimi, che non tenevano sufficientemente conto delle caratteristiche individuali dei bambini furono sostanzialmente ignorate. Da contro, ne risultò ulteriormente potenziata la concezione del bambino come materia da modellare, oggetto di un’azione educativa volta a renderlo capace di prestazioni fisiche e psichiche oggettivamente misurabili e verificabili.

In un sistema del genere non poteva esserci sufficiente sensibilità e comprensione per il significato della separazione precoce dai genitori e i suoi effetti e gli stessi genitori, anche i più attenti, volenterosi e sensibili alle paure dei loro figli spesso non avevano la forza di riconoscere e affrontare le vere cause del problema, in primis il carattere repressivo e normativo dell’educazione pubblica, ma provavano a risolverli alla superficie, combattendo i sintomi con il ricorso a regali, dolciumi o medicinali. Chi – genitori, educatori, insegnanti, pediatri e pedagogisti – cercavano di articolare critiche o ricavare spazi per una maggiore attenzione allo sviluppo individuale dei bambini, erano stigmatizzati come “elementi devianti”, relitti della mentalità individualista borghese. I genitori “renitenti”, restii a consegnare allo Stato i propri figli, si esponevano al rischio di pesanti discriminazioni sociali e problemi sul lavoro. Lo stesso poteva accadere a educatori (in genere educatrici) che ignoravano gli obiettivi formativi prescritti e consentivano ai bambini di fare esperienze e sviluppare capacità nei tempi loro necessari, a prescindere dalla pianificazione.

Gli effetti e i traumi prodotti dal modello educativo collettivista e pianificato della DDR sono oggi oggetto di un’attività di studio e ricerca scientifica molto intensa.