Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

di Tommaso Minotti

La sete di indipendenza della Sicilia è un fatto storico di lunghissima durata. Dai Vespri Siciliani del 1282, l’isola mediterranea ha sempre difeso strenuamente i propri privilegi. Le élites siciliane hanno gelosamente custodito il proprio sistema di potere e la propria autonomia disinnescando le pretese di coloro che nominalmente le governavano. Qualche, modesto, risultato ebbero i Borbone che si inventarono il Regno delle Due Sicilie dopo l’epopea murattiana. Ma il loro progetto fu tollerato con malcelato fastidio dai siciliani che, appena ebbero l’occasione, non esitarono a sollevarsi. Ne sono fulgida testimonianza i moti del 1820 e la rivolta del 1848. Alle repressioni borboniche seguirono quelle italiane. La neonata Italia unita non poteva concedersi il lusso di avere una periferia così indomabile e non esitò a mandare l’esercito contro una popolazione stanca delle tasse, prostrata da epidemie e crisi economica e poco incline ad accettare la coscrizione obbligatoria. Ancora a fine Ottocento qualche folata indipendentista si notava nel contesto dei Fasci Siciliani, sedati con metodi non esattamente democratici proprio da quel Francesco Crispi che aveva coordinato l’arrivo di Garibaldi in Sicilia nel 1860. Nemmeno il fascismo riuscì pienamente a integrare l’isola mediterranea in un sistema nazionale che si voleva centralista. Mussolini era talmente diffidente nei confronti del mondo siciliano che il 5 agosto 1941, tramite telegramma di Stato, ordinò: «Dagli uffici della Sicilia debbono essere, entro breve tempo, allontanati tutti i funzionari nativi dall’isola. Provvedere in conformità assicurandosi».

Con gli enormi stravolgimenti della Seconda Guerra Mondiale risorse nell’isola anche un forte sentimento separatista. La Sicilia era stata la prima terra italiana liberata dagli angloamericani e gli Alleati avevano chiuso più di un occhio di fronte agli indipendentisti per guadagnarsi il favore popolare. Nacquero così l’EVIS, l’Esercito Volontario per l’Indipendenza della Sicilia, la GRIS, Gioventù Rivoluzionaria per l’Indipendenza della Sicilia e il MIS, Movimento per l’Indipendenza della Sicilia. Lo slancio ideale del primo periodo venne rapidamente meno quando ci fu la controffensiva delle autorità italiane e la perdita dell’appoggio degli Alleati. Ciò causò molti disordini, resi più sanguinosi dalla presenza di gruppi criminali come quello del bandito Giuliano o come la banda di Salvatore Avila. I legami di questi gangster con il movimento indipendentista è oggetto di dibattito, ma l’esistenza di una zona grigia dove i due mondi si sfiorarono è quasi assodata. Il MIS, volto politico dell’autonomismo siculo, si sciolse nel 1951 dopo aver raccolto il 3.97% alle Regionali, meno della metà rispetto all’8.8% del 1947.

Protagonista del dialogo tra indipendentisti e la nuova Repubblica italiana fu la Democrazia Cristiana. Si arrivò così all’autonomia, una sorta di compromesso che finì per scontentare alcuni settori della politica siciliana. Tra anni Cinquanta e Sessanta ci fu, infatti, uno scontro tra coloro che volevano un’applicazione radicale dell’autonomia e chi, invece, ne sosteneva una lettura moderata, più vicina allo spirito centralista di Roma. Quei decenni furono caratterizzati dalla crisi della DC siciliana, la quale dovette cedere il governo della regione prima a Silvio Milazzo dell’Unione Siciliana Cristiano Sociale e poi al PSI. Furono anni complessi in cui si compì la saldatura tra DC, mafia e politici siciliani. Come in occasione del sacco di Palermo, quando il sindaco Salvo Lima e l’assessore ai Lavori pubblici Vito Ciancimino diedero vita a un enorme caso di speculazione edilizia. In questo contesto, dove politica e criminalità organizzata si ritrovavano particolarmente vicine sotto l’ombrello protettore dell’autonomia, i separatisti siciliani sembrarono sparire nell’ombra. Ma è proprio nell’ombra che Pecorelli sapeva muoversi, individuando strani sommovimenti nel mondo apparentemente anestetizzato dell’indipendentismo siciliano.

Muʿammar Gheddafi nel 1970 durante una visita di Stato in Jugoslavia (autore della foto: Stevan Kragujević)

Mino Pecorelli dedicò grande attenzione all’indipendentismo siciliano, individuando due tra i punti più oscuri del movimento isolano: gli aiuti esterni e i contatti con la malavita. Il separatismo siciliano fa il suo esordio su OP il 4 maggio 1976 con una nota intitolata Sicilia: I vecchi nelle liste di Gheddafi?. Pecorelli scrisse: «Teoricamente i due terzi dei parlamentari siciliani della Dc sono “anziani” e in base alle proposte di Zac andrebbero esclusi. L’ecatombe sarebbe però generale. Riguarderebbe sia Gullotti che Gioia che Drago che Spadola, sia Sinesio che Gilia, sia La Loggia che Lima. È difficile perciò prevedere quello che accadrà in concreto anche perché i ministri potrebbero farsi derogare. Intanto pare che l’on. Calogero Volpe abbia allacciato interessanti rapporti con Tripoli. Ha preparato il passaggio della Sicilia alla federazione Araba, nel caso Zac volesse insistere nei suoi criteri di rinnovamento». Il direttore dell’Osservatore Politico si riferiva al processo di rinnovamento della Balena bianca voluto dal segretario della DC Benigno Zaccagnini. La riforma rischiava di mettere in pericolo il notabilato democristiano in Sicilia. In questo contesto Pecorelli citò Calogero Volpe, protagonista dell’agganciamento con Gheddafi. Volpe era un personaggio oscuro. Egli stesso ammise di aver conosciuto i boss Michele Navarra e Calogero Vizzini. Il pentito Francesco Di Carlo, boss di Altofonte alleato di Michele Greco e Totò Riina, riteneva Volpe uno dei politici più vicini alla galassia mafiosa. Ma il deputato era stato anche un separatista. Secondo l’ex presidente della regione Sicilia Giuseppe Alesi, Volpe si riciclò nella DC dopo essere stato un membro del movimento indipendentista.

A febbraio 1978, Pecorelli torna sull’argomento con una nota intitolata Alto Adige e Sicilia con le armi al piede: «Mentre Strauss continua ad offrire garanzia di appoggio alla maggioranza anticomunista dell’Alto Adige, in Sicilia le volontà separatiste hanno ripreso il fiato. Da un lato la Libia di Gheddafi finanzia organizzazioni e movimenti che chiedono la separazione dall’Italia, dall’altro a Marsiglia si aprono sedi di un movimento indipendentista che gode di illimitati finanziamenti e i cui dirigenti non nascondono di guardare al futuro con ottimismo. Probabilmente siamo proprio arrivati all’ultimo atto della tragedia». Gheddafi è citato ancora sulle colonne del numero di OP del 28 marzo 1978. Il pezzo è intitolato: «Sicilia, la quarta sponda di Muammar Gheddafi». Pecorelli nell’articolo scriveva: «Preoccupazione in alcuni settori della pubblica amministrazione per la crescente intromissione della Libia negli affari interni della politica siciliana. In particolare risulta a circoli informati che il col. Gheddafi provvede con larghezza di mezzi alle necessità organizzative di numerosi uomini politici siciliani. Se a ciò si aggiunge che a Tripoli la Sicilia è inserita nelle competenze dell’Ufficio Affari Arabi mentre l’Italia in quelle del Dipartimento europeo, si potrà comprendere la portata dell’allarme e della preoccupazione. Frattanto in Sicilia stanno risorgendo fermenti autonomistici, i più disparati».

Pecorelli rendeva di pubblico dominio le preoccupazioni dei settori politici romani che lui frequentava e conosceva. Tra anni Settanta e Ottanta il governo libico aprì un consolato generale, un centro culturale e una casa editrice in Sicilia. I legami si estesero anche nel campo economico. Nel novembre 1977 il presidente della regione Angelo Bonfiglio visitò Tripoli dove firmò un protocollo d’intesa. Il documento prevedeva la creazione di una commissione per la cooperazione in settori economici e culturali. L’iniziativa di Bonfiglio fu accolta da un certo clamore perché venne ritenuta al di fuori delle competenze regionali. Rimane il fatto che, nella Libia di Gheddafi, c’erano settori che istigavano movimenti separatisti, sia in Sicilia sia altrove. Ne sono testimonianza i documenti degli archivi irlandesi desecretati nel 2022. In quei file si legge che dal 1973 al 1987 Gheddafi rifornì il Provisional Irish Republican Army di armi e munizioni per tentare di staccare l’Irlanda del Nord dal Regno Unito. Gheddafi e la Libia non erano dunque nuovi a questo genere di iniziative. Pecorelli proseguì la sua analisi e arrivò a dedicare un intero numero all’isola mediterranea. OP del 12 dicembre 1978 mostrava in copertina Gheddafi e l’Etna, con un titolo piuttosto chiaro: Dove va la Sicilia?. E, infatti, l’articolo di apertura era intitolato: Separatismo-Dove va la Sicilia?. È uno dei rari pezzi di analisi sociale scritti da Pecorelli. Il direttore di OP prendeva in esame l’insofferenza della provincia nei confronti di Roma. La rabbia della periferia si incanalava contro i partiti e la burocrazia soffocante.

Il separatismo, come si legge, riguarda tutta Italia: «…Dall’altra parte c’è la riscoperta delle autonomie locali intese come vissuto quotidiano e specificità etniche più che come formule politiche… Con il Melone a Trieste, con il Partito popolare e la Nuova sinistra in Alto Adige, con l’aumento dei suffragi all’Union Valdotaine ad Aosta, con i movimenti di indipendenza in Sardegna, Valtellina e Val d’Ossola. La tendenza centrifuga non poteva risparmiare la Sicilia. Qui l’indipendentismo ha radici antiche, è un “foco” che è sempre continuato a covare sotto la cenere. Stavolta la fiammata rischia d’essere più alta e potrebbe bruciare anche gli intoccabili signori della grande politica».

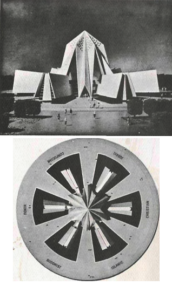

L’iniziale progetto del Temple of Understanding. «In un primo momento, per tale costruzione», scrive Pecorelli, «era stata prescelta un’area a nord ovest di Washington, sulle rive del fiume Hudson; il progetto […] fu poi abbandonato perché la località prescelta non consentiva la realizzazione di quell’oasi di pace, di meditazione e di studi che era nelle intenzioni dei promotori dell’iniziativa»

Ma la parte più interessante dell’articolo è quella intitolata: Dal Tempio della Comprensione a Salvo Barbagallo. Si tratta di righe criptiche, pienamente nello stile di Pecorelli, che sembrano mettere in connessione il rinato separatismo siciliano con il Temple of Understanding. Nel farlo, e anche questo rientra nel modus operandi del direttore di OP, Pecorelli compie alcuni salti logici che rendono il pezzo di difficile lettura e comprensione. Emerge, tuttavia, come questo Temple of Understanding, lautamente finanziato con una raccolta fondi da 50 milioni di dollari, sia una struttura massonica sovranazionale e interreligiosa con un interesse particolare nei confronti della Sicilia. Il console libico a Palermo, Abdulzarik O. Shennib, infatti, organizzò, con il sostegno dell’apparato di Tripoli, un seminario sul dialogo islamico-cristiano. Fu l’occasione per incontrare il cardinale e arcivescovo di Palermo Salvatore Pappalardo. Un appuntamento che Pecorelli, con il suo stile allusivo, inserisce nel contesto para massonico del Temple of Understanding. Nel pezzo si legge: «…Il Tempio della Comprensione si presenta come il maggior strumento della massoneria per gestire il potere su scala mondiale, secondo uno schema “sinarchico”… La Sicilia ha un ruolo chiave in questo piano planetario. Prendendo la parola al Seminario sul dialogo islamico cristiano da lui promosso, nel gennaio 1977 Abdulzarik O. Shennib, console libico a Palermo, ricordò il ruolo primario della Repubblica Araba di Libia nell’abbattimento delle barriere esistenti tra le religioni celesti. Nell’ambito di questo sforzo, rientrava il precedente Seminario sul dialogo islamico-cristiano tenuto a Tripoli che Shennib poté definire “fonte che cominciò ad affluire per togliere tanta sete: sete di pace mancata, d’amore perduto, di conoscenza negata e di pace oppressa”. I convegnisti, alla chiusura dei lavori, furono ricevuti dal cardinale arcivescovo di Palermo card. Pappalardo».

Sempre proseguendo nella lettura del numero del 12 dicembre 1978, dopo il sottotitolo Verso l’unificazione dei movimenti di indipendenza, Pecorelli scava ancora più a fondo: «Ma se il centro studi cattolico-islamici di Palermo sta lentamente costruendo il suo bravo ponte ideologico tra l’isola e la Libia, marciano più in fretta i passi della politica. In questo fluttuante scenario mediterraneo va collocata la crescente attenzione di Muammar Gheddafi alla Sicilia. Cominciò nel 1974 con la creazione a Catania della camera di commercio siculo araba. Filippo Jelo e Michele Papa, chiamati a dirigerla, ottennero dalla Libia un finanziamento iniziale di 250 milioni pesanti, per varare un “vasto programma di collaborazione economica e culturale tra Sicilia e mondo arabo“. Se di collaborazione economica non se ne è vista molta (ne sanno qualcosa i pescatori di Mazara del Vallo), sotto la facciata culturale Jelo e Papa hanno potuto ritessere le fila dei vecchi e mai morti movimenti indipendentisti. (…) Da allora si intensifica la presenza in Sicilia di “diplomatici” ed osservatori di Tripoli. Assieme ad un certo Manlio Liberto, maltese esperto di armi da guerra, il gruppo fonda una organizzazione clandestina chiamata Organizzazione per la Liberazione della Sicilia (O.L.S). Mignemi si reca spesso in Libia. A Tripoli incontrerà Arafat, il capo dei feddayin, e con lui discuterà la possibilità di mandare 500 giovani siciliani ad addestrarsi nei campi palestinesi, ed eventualmente combattere con i feddayin, sotto la giallorossa bandiera di Sicilia. È il ’77. Il separatismo siciliano, come quello del resto della penisola, ha un forte impulso».

Il «gruppo» che fonda l’OLS e a cui si riferisce Pecorelli è composto da Shehati Ahmed, segretario generale dell’Unione Socialista Araba, partito di Gheddafi, Edmond Fahrat, un monsignore, Kikhia Abdelatif, ex ambasciatore libico a Roma e Youssef Sobbi, giordano di origine palestinese, ufficialmente studente all’università di Catania. Ai quattro individui, tutti legati al rais libico, si aggiungevano Giuseppe Mignemi e Gaetano Ferrini, ex partigiano. Pecorelli fece anche il nome di Salvatore Cosentino, personalità che si ipotizzava legata all’Intelligence Service britannico. Ma il vero protagonista del rinato separatismo siciliano era individuato, da Pecorelli, in Salvo Barbagallo. Diventato capo della camera di commercio siculo-araba dopo la defenestrazione pilotata di Jelo e Papa, dovuta ad alcune improvvide dichiarazioni ultra-separatiste del primo, Barbagallo «riattiva i canali politici». Incontrò, infatti, Silvio Milazzo nel giugno 1975. In quella occasione, il giornalista dell’Ora e dell’Espresso Sera convinse l’ex presidente di regione a riavvicinarsi agli indipendentisti. Pecorelli affermò che la serietà dei progetti separatisti era stata sancita dallo stanziamento, confermato dalla figlia di Milazzo, di sei miliardi di lire per la propaganda a favore dell’Unione Siciliana Cristiano Sociale. Parallelamente, Barbagallo, sempre secondo l’articolo di OP, «lascia Mignemi coltivare i suoi sogni insurrezionalistici». Nel memoriale di Franca Mangiavacca dedicato a Pecorelli, i cognomi di Giuseppe Mignemi e Gaetano Ferrini sono stranamente omessi.

La figura di Giuseppe Mignemi è quantomeno curiosa. Indipendentista di lungo corso, Mignemi si distinse a metà anni Sessanta per le lotte contro la speculazione edilizia a Catania. Un suo esposto alla Procura della Repubblica di Milano, datato 25 giugno 1981 e inserito nei faldoni della Commissione d’inchiesta sulla P2, faceva riferimento alla morte del colonnello della Guardia di Finanza Salvatore Florio. Quest’ultimo stava indagando su Gelli e i suoi appoggi politici quando, nel luglio 1978, morì in un incidente stradale all’altezza del casello di Carpi. Mignemi affermò, nell’esposto, che l’auto su cui viaggiava Florio era stata sabotata e citava anche il delitto Pecorelli, avvenuto a poca distanza dalla morte del finanziere. Florio, catanese come Mignemi, aveva con Pecorelli un punto di contatto interessante: il dossier Mi.Fo.Biali, rinvenuto a casa del giornalista dopo il suo omicidio. Nel 1974 Florio fu assegnato all’indagine su questo documento esplosivo che analizzava e provava i reati commessi dai vertici della Guardia di Finanza. Il comandante generale Raffaele Giudice, sua moglie, il suo segretario particolare Giuseppe Trisolini e il vice di Giudice Donato Lo Prete erano coinvolti in un traffico di petrolio con la Libia che coinvolgeva anche Malta. Il disegno criminoso era emerso nel contesto delle intercettazioni illegali a Mario Foligni, fondatore di un effimero partito rivale della DC, il Nuovo Partito Popolare. Pecorelli scrisse spesso del Mi.Fo.Biali mentre Florio indagava, scontrandosi con Giudice stesso, proprio a causa delle sue indagini. Di conseguenza il rapporto tra i due, come testimoniato dalla moglie del colonnello Myriam Cappuccio Florio, era decisamente freddo. Una connessione collaterale che, tuttavia, mette in relazione due personaggi deceduti in circostanze ancora da chiarire.

Dopo la copertina del dicembre 1978, Papa mandò a Pecorelli una lettera di smentite difendendo la propria associazione e respingendo le accuse di separatismo. I sospetti di Pecorelli furono confermati dalla pubblicazione di un verbale d’incontro tra Papa, Mario Labisi, assessore a Catania, e una delegazione dell’OLP in Libia. La registrazione fu diffusa da Espresso Sera e ripresa integralmente da OP nell’articolo del 30 gennaio 1979 intitolato Mò che il Libano s’avvicina. Pecorelli introdusse la trascrizione dell’incontro così: «Molti siciliani, senza saperlo, si preparano a combattere, nelle file dell’Olp, in Libano e contro Israele. A mandarveli saranno Michele Papa, presidente dell’Associazione Siculo-Araba, e Mario Labisi, importante esponente del Pri in Sicilia». Il direttore di OP affermò anche di sapere che era stato Gheddafi, o comunque qualcuno molto vicino al leader libico, a passare la trascrizione integrale dell’incontro a Espresso Sera. Durante la conversazione, Papa affermò di essere pronto a mandare un centinaio di separatisti siciliani a combattere insieme ai palestinesi come «azione dimostrativa». Papa parlava anche di un sostegno a livello medico, con la possibilità di curare i militanti dell’OLP nell’isola mediterranea. Il tutto aveva il sostegno di un monsignore, Edmond Farhat. L’ultima nota di Pecorelli sul separatismo siciliano è contenuta nel primo numero pubblicato dopo il suo omicidio. Il 27 marzo 1979 venne pubblicata la nota dal titolo Perché Gheddafi non vuole la Sicilia. Un pezzo a tema economico che si soffermava sugli enormi sprechi delle aziende regionalizzate siciliane come EMS, ESPI, AZASI che «sono diventati dei famelici pozzi senza fondo… che producono emigrazione». Soprattutto l’Ente Minerario Siciliano, citando Pecorelli: «ex feudo minerario del latitante Verzotto Graziano… fino a poco tempo fa ricettacolo sicuro di mafiosi di ogni dimensione».

Corriere della Sera, 1 marzo 1996, intervista a Gheddafi. «Aveva fretta di parlare. Una fretta inspiegabile», scriverà Antonio Ferrari a commento dell’incontro col leader libico

Il separatismo siciliano rimase sottotraccia fino a Tangentopoli. Pecorelli era stato tra i pochi ad analizzare l’argomento collegandolo con Gheddafi. Il rais tornò alla ribalta negli anni Novanta quando, nell’ambito dell’inchiesta Quasar, si stabilì che alcune leghe separatiste siciliane avessero ricevuto finanziamenti dall’estero. Agli aiuti di Gheddafi si affiancarono, soprattutto nel periodo tra 1989 e 1993, i finanziamenti di Cosa Nostra. L’organizzazione mafiosa, secondo varie testimonianze, aveva in mente un’ambiziosa manovra politica volta a dividere l’Italia. I contorni di questo progetto eversivo sono ancora oggi avvolti da una fitta coltre. Tuttavia, è un dato di fatto quello della proliferazione di movimenti separatisti come la Lega Sud del 1990, coacervo di federalisti, ex monarchici ed estremisti neri. Altre organizzazioni a cavallo tra autonomia e indipendentismo furono la Lega per le regioni del sud Italia e la Lega meridionale centro-sud-isole. Diretta emanazione di Cosa Nostra fu Sicilia libera, fondata da Tullio Cannella e da altri piccoli imprenditori con obiettivi separatisti.

Ma l’ombra di Gheddafi aleggia ancora. Secondo la testimonianza di Leonardo Messina, pentito che collaborò anche con Borsellino, un boss mafioso di cui era confidente avrebbe ammesso l’esistenza di un progetto per dividere l’Italia con l’appoggio di Gheddafi. Il rais doveva, infatti, finanziare un’insurrezione proprio in Sicilia. Non è così impossibile che si stia toccando il campo della fantapolitica. Tuttavia, Gheddafi e una parte del suo sistema di potere hanno sicuramente finanziato convegni autonomisti, iniziative culturali ed economiche separatiste come quelle descritte a fine anni Settanta da Pecorelli. Lo stesso Gheddafi, durante un’intervista al Corriere nel marzo 1996, parlava di una «Sicilia che vuole l’indipendenza». Quanto ci credesse è difficile dirlo ma citando un articolo di Limes del 1994, la geopolitica di Gheddafi era «realismo travestito da stravaganza».

Lucio Caracciolo (licenza foto CC BY-SA 3.0; autore: Sannita – Opera propria)

Il separatismo siciliano sembra dormiente. L’unico gruppo che possiede una certa rilevanza a livello regionale è Siciliani liberi. Quest’ultima è l’unica lista indipendentista che ha corso autonomamente alle elezioni regionali del 2017, dove ha preso lo 0.65%, e del 2022, quando ha raccolto lo 0.5%. Nel 2004 è stato rifondato il Movimento per l’Indipendenza della Sicilia, ma stabilirne la rilevanza è compito quasi impossibile data la totale inesistenza a livello elettorale. Tuttavia, l’autonomia differenziata potrebbe favorire la recrudescenza del separatismo siciliano.

Un altro dato interessante, segnalato da vari analisti ed evidenziato anche da riviste importanti come la già citata Limes, insistono sulla sostanziale alterità della Sicilia rispetto all’Italia. La presenza di basi americane e della NATO in Trinacria la rendono, di fatto, fuori dal controllo geopolitico di Roma. Il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, ha analizzato il rapporto tra l’Italia e la Sicilia definendolo un legame in crisi. Il caos nordafricano e l’arrivo nel teatro mediterraneo di potenze estere aggressive, come la Turchia, sono identificate da Caracciolo come alcune cause del peggioramento dei rapporti tra Sicilia e Italia. A queste ragioni si aggiunge la crisi sistemica del Belpaese che colpisce ancora più forte l’isola. Emigrazione, crollo demografico e diserzione dello Stato si fanno sentire ovunque in Italia ma particolarmente in Sicilia.