Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

Il termine «neoatlantismo» fu coniato dal notabile democristiano Giuseppe Pella nel 1957. Con questo nome si identifica una sorta di ideologia che diede vita a un’eterogenea serie di iniziative diplomatiche, economiche e politiche, portate avanti da una parte della Democrazia cristiana tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio del decennio successivo. Tale sfaccettato ambiente puntava a una politica estera più autonoma, soprattutto in due aree: il Mediterraneo e il Medio Oriente. L’obiettivo, dunque, era quello di riuscire a inserirsi in zone di mondo che erano state, per secoli, chiuse dal colonialismo anglo-francese. Per questo motivo, l’azione neoatlantismo italiano si basava anche su un’attenta strategia nei confronti dell’Onu e degli Stati Uniti.

Pella, Giovanni Gronchi, Amintore Fanfani e persino Enrico Mattei furono, in un certo senso, coinvolti in questa svolta neoatlantica che, tuttavia, dovette fare i conti con alcune intrinseche debolezze. Un milieu economico e politico molto fervido che ebbe l’occasione di esprimersi in più di un contesto. Oltre al mondo arabo e mediorientale, infatti, Roma ebbe modo di approfondire i rapporti con l’Unione Sovietica. Erano anni di enormi cambiamenti nel Terzo mondo, trasformazioni epocali che l’Italia provò a sfruttare anche grazie alle idee neoatlantiche di una parte della classe dirigente al potere in quel periodo.

Analizzare personaggi, interessi e manchevolezze permette di allargare lo sguardo al periodo successivo e, soprattutto, all’azione in politica estera di uomini come Aldo Moro, Bettino Craxi e Giulio Andreotti. Nessuno di loro può definirsi neoatlantico, ma tracce di questa svolta «a metà» si possono facilmente identificare nelle loro azioni.

Amintore Fanfani (fonte)

Per comprendere come fu possibile l’emergere di politici democristiani più distaccati dai diktat atlantici, che per forza di cose caratterizzarono la prima fase storica della Repubblica italiana, occorre proprio approfondire l’evoluzione della Democrazia cristiana.

La Dc comincia a trasformarsi dopo le elezioni del 7 giugno 1953. De Gasperi venne esautorato e all’interno del partito emerse la figura di Amintore Fanfani, divenuto segretario un mese prima della morte dello statista trentino. Fanfani, nativo di Arezzo, era sostenuto dalla corrente di Iniziativa democratica che rappresentava, in quel momento, l’idea di una Democrazia cristiana diversa. Tra le prime svolte di questa nuova direzione, ci furono gli investimenti sulla struttura della cosiddetta Balena bianca. La Dc divenne un partito «pesante» con sezioni in tutta Italia, un apparato amministrativo proprio e una forte spinta verso i tesseramenti. A livello ideologico, Fanfani e Iniziativa democratica credevano di dover assumere una postura più attenta nei confronti dei problemi socioeconomici che stavano nascendo in un periodo di fortissime trasformazioni. Proprio dal punto di vista economico, con la ventata d’aria fresca all’interno della Dc, ci fu anche l’inedito appoggio al settore pubblico con la nascita del ministero delle Partecipazioni statali. Si configurò, così, una Dc cambiata rispetto a quella degasperiana e dei notabili.

Dal punto di vista della politica estera, Fanfani aveva, come si approfondirà in seguito, idee di rottura rispetto ai suoi predecessori. Il partito, infatti, divenne più attento alle istanze del cosiddetto Terzo mondo e dell’anticolonialismo. In aggiunta a ciò, pur mantenendo un rigido anticomunismo, la Dc accolse di buon grado il disgelo e la collaborazione con l’Unione Sovietica post-staliniana. Fondamentale, in questo senso, fu l’elezione al Quirinale di Giovanni Gronchi, esponente della sinistra democristiana e tra gli uomini più avanzati nel campo della politica estera. Egli aveva battuto il candidato ufficiale della Dc, Cesare Merzagora, ed era riuscito a farsi catalizzatore dei voti di sinistra e destra dell’arco parlamentare.

L’immagine di Gronchi, che da presidente della Camera legge il suo stesso nome 658 volte, rimane una delle più iconiche nella storia repubblicana. La sua ascesa al Quirinale fu una spinta non indifferente per il «partito neoatlantico». Gronchi aveva idee di politica estera decisamente innovative: era, ad esempio, un sostenitore del riconoscimento internazionale della Cina comunista ed evidenziò la necessità di una cooperazione internazionale in ambito sociale ed economico.

Circa un anno dopo il congresso della Democrazia cristiana del 1956, svoltosi in un’annata turbolenta tra la crisi di Suez e i sommovimenti ungheresi, Giuseppe Pella coniò il termine «neoatlantismo». Questa via italiana alla politica estera mirava a ottenere una maggiore autonomia in alcuni teatri tradizionalmente importanti per Roma: il Mediterraneo e il Medio Oriente. La porzione di classe dirigente che sostenne Pella non voleva confondere la fedeltà atlantica alla Nato, ritenuta doverosa, con l’appoggio agli interessi dei Paesi colonialisti. Ci volle tempo affinché tale posizione riuscisse a consolidarsi. In quel momento, infatti, il presidente del Consiglio era Antonio Segni, piuttosto contrario al neoatlantismo rappresentato dalla cordata Fanfani-Gronchi nemici sul piano personale ma affini su questo tema.

La Democrazia cristiana di fine anni Cinquanta è un partito diverso, con una struttura molto solida e apparati attivi. L’articolazione in correnti aveva fatto nascere posizioni divergenti anche in materia di politica estera. Un campo in cui l’opinione di alcuni democristiani si rivelava decisamente avanzata. Tutto ciò aveva conseguenze di un certo peso, soprattutto sui sempre fragili equilibri parlamentari.

Il neoatlantismo si lega, temporalmente ma non solo, alla difficile operazione politica dell’apertura a sinistra con la minaccia del revanscismo centrista di degasperiana memoria sempre presente. Tra i nomi che sono emersi in questa parte introduttiva, alcuni politici democristiani spiccano su tutti: Pella, Gronchi e Fanfani. Da ruoli e con sfumature molto differenti, i tre portarono avanti operazioni di politica estera solitarie o di governo con l’ambizioso obiettivo di dare maggiore autonomia all’Italia. I teatri in cui si dipanarono queste iniziative erano quelli in cui si vedeva la ritirata delle potenze coloniali, Francia e Gran Bretagna, spesso in difficoltà nel gestire l’esplosione nazionalista dei Paesi nordafricani e mediorientali.

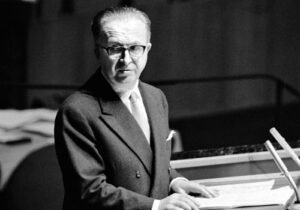

Giuseppe Pella alle Nazioni Unite nel 1959 da ministro degli Esteri (fonte)

Occorre innanzitutto partire da colui che ha inventato il termine «neoatlantismo»: Giuseppe Pella esponente di una corrente della Democrazia cristiana caduta nel dimenticatoio, quella nazionalista. Non si sa con certezza in quale contesto fu coniata tale locuzione. C’è chi afferma che venne pronunciata per la prima volta in una commissione Esteri della Camera e chi, invece, ritiene che fu lanciata sul giornale Il Quotidiano il 28 aprile 1957. Liberale e contrario all’intervento statale in economia, Pella fu presidente del Consiglio dal 17 agosto 1953 al 19 gennaio 1954 e ministro degli Esteri in tre occasioni diverse, sempre nella seconda metà degli anni Cinquanta.

Egli ricoprì anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio con Adone Zoli e di ministro delle Finanze, per due volte, la prima con Alcide De Gasperi a fine anni Quaranta e di nuovo all’inizio degli anni Settanta durante i mesi dell’esperimento neocentrista di Andreotti-Malagodi. La sua esperienza di governo, dunque, fu decisamente lunga e importante.

Nel suo periodo da presidente del Consiglio, Pella centrò la politica estera sul recupero di Trieste, tema caro alla destra. Il suo ministero era, infatti, retto grazie all’appoggio di democristiani, liberali, repubblicani e monarchici con l’astensione benevola di Psdi e Msi. Era, dunque, un governo di centrodestra puro. La crisi con la Jugoslavia si era materializzata nell’ottobre del 1953 a seguito di alcune dichiarazioni infuocate della stampa titoista.

In tutta risposta, Pella aveva pronunciato un discorso dai toni fortemente nazionalisti e molto duro nei confronti di Belgrado. Il politico democristiano riteneva che gli interessi nazionali dovessero collimare con la rete di alleanze atlantiche, ma tale aderenza non doveva essere accettata in maniera acritica sempre e ovunque. Proprio per tale ragione, Pella diede concretezza alle sue parole e mandò l’esercito al confine con la Jugoslavia. Le tre divisioni, Ariete, Folgore e Mantova furono accompagnate da batterie antiaeree. Erano la dimostrazione plastica di una reazione muscolare inconsueta, fatta senza avvisare gli alleati della Nato. Qualche giorno dopo, tra il 5 e il 6 novembre 1953, gli angloamericani che occupavano Trieste spararono su una manifestazione filoitaliana. Ci furono anche sei morti, tutti civili.

L’Italia minacciò di uscire dall’Alleanza atlantica e il governo Pella, che doveva essere un esecutivo amministrativo senza grandi pretese politiche, guadagnò consensi sia a destra sia a sinistra. Proprio per questa ragione venne affondato da una manovra di De Gasperi e Scelba, contrari alle ventate nazionaliste e interessati ad abbassare i toni sulla questione triestina. All’interno della Democrazia cristiana, la posizione del politico piemontese era invece stata sostenuta da Gonnella e dalle azioni di Gronchi. Pella, quando poi divenne ministero degli Esteri, proseguì nel cammino del neoatlantismo, affiancando Gronchi e Mattei, come si vedrà, in una serie di operazioni che rientrano in tale linea di politica estera.

Il neoatlantismo, dunque, affonda le proprie radici nella questione triestina e nella parentesi di Giuseppe Pella a Palazzo Chigi. Da ministro degli Esteri, egli creò un piano rivolto al Medio Oriente e al Mediterraneo che prese il suo nome. Stilato in collaborazione con gli apparati italiani e statunitensi, prevedeva un sostegno economico-finanziario nei confronti delle Nazioni mediorientali e sarebbe stato supervisionato da un board semi-indipendente. Pella espose il suo progetto a Washington nel corso di una visita nel settembre 1957: gli Stati Uniti si dissero moderatamente favorevoli, ma di fatto non si concretizzò mai in una politica operativa.

Rimane il fatto che Roma, nella persona del suo ministro degli Esteri, si faceva promotrice di un’azione ad ampio raggio che necessitava di una solida diplomazia alle spalle. Un progetto ambizioso, dunque, ma con fondamenta di dubbia tenuta.

Giovanni Gronchi, eletto presidente della Repubblica nel 1955, fu un sostenitore, da posizione «solitaria», delle istanze nazionaliste di Pella, all’epoca presidente del Consiglio. Una delle prime azioni di rottura di Gronchi fu una lettera che divenne un caso politico. Fu scritta al presidente americano Eisenhower, dopo la visita in Italia del vicepresidente Nixon. Il notabile democristiano proponeva consultazioni dirette tra Roma e Washington sul tema del Medio Oriente e del Mediterraneo. Il messaggio, dal quale si poteva evincere anche un certo scetticismo di Gronchi nei confronti delle politiche statunitensi, venne bloccato dal segretario generale del Ministero degli Esteri Alberto Rossi Longhi, che si era mosso in accordo con il ministro degli Esteri Gaetano Martino, liberale e convinto atlantista, e con Segni, presidente del Consiglio.

Il caso politico esplose da lì a poco. Si discusse molto su quali fossero i limiti delle azioni di un presidente della Repubblica come Gronchi, interprete di una tesi «estensiva» del suo ruolo.

Da parte loro, gli apparati statunitensi analizzarono questa operazione di Gronchi in un telegramma dell’ambasciata di Roma diretta al Dipartimento di Stato. Il presidente della Repubblica criticava l’eccessivo servilismo della politica italiana e puntava a una distensione tra Est e Ovest. Dal punto di vista interno, Gronchi era un sostenitore dell’apertura al Psi. Erano posizioni che, soprattutto alla fine degli anni Cinquanta, potevano costare piuttosto facilmente un’accusa di filocomunismo. Il deep State americano non si mostrava preoccupato dalle azioni del politico democristiano, ritenendo che non ci potessero essere modifiche sostanziali. Tuttavia, rimaneva il timore che il conflitto con il ministro degli Esteri Martino potesse far aumentare la confusione, sia all’interno della Farnesina sia nella coalizione di governo.

Gronchi era considerato un tiepidissimo sostenitore della Nato poiché, soprattutto a fine anni Quaranta, si era mostrato favorevole a un’Italia attiva nel terzo blocco, equidistante da Usa e Urss. Dopo l’elezione a presidente della Repubblica, creò una propria politica estera toccando vette di protagonismo non indifferenti. Qualche risultato si evidenzia sempre nei documenti statunitensi. Nel 1958 un report dell’Operations Coordinating Board sottolineava il nuovo atteggiamento del governo italiano, che puntava ad avere più spazio con gli alleati, più autonomia e più importanza, soprattutto nel Mediterraneo e in Medio Oriente. La rottura rappresentata dalle vicende del canale di Suez era avvenuta da poco e Roma voleva cambiare postura, riconoscendo fratture che prima non esistevano. Dal documento emergeva la figura di Gronchi, il quale proseguì con il suo protagonismo in politica estera. Un atteggiamento che, secondo gli statunitensi, sarebbe stato rafforzato qualora alle elezioni del maggio 1958 non fosse emerso un governo forte. Gli Usa, quindi, sarebbero stati costretti a intervenire per limitare questa accentuata postura presidenzialista di Gronchi, decisamente orientato, anche nel campo della politica interna, a irrobustire il ruolo del Quirinale.

In conclusione, le azioni personali di Gronchi peccavano di velleitarietà e incompiutezza. Debolezze che, tuttavia, non furono un ostacolo per la creazione di una politica estera «personale» o, comunque, del Quirinale. Una delle sue proposte più temerarie riguardava la riunificazione e la neutralizzazione delle due Germanie, un piano che fu condiviso con i sovietici e che fu ben recepito da Mosca. La sua azione si dispiegò in diverse aree del globo, Turchia e Sud America soprattutto, ma rimangono memorabili i suoi viaggi a Washington, dove fu accolto con un certo sospetto per la sua etichetta di progressista, e a Mosca dove lui e Pella vennero travolti dalla feroce ironia di Kruscev.

Un sarcasmo tagliente che servì a ricordare alla delegazione e a una parte dell’opinione pubblica italiana, quella più legata al neoatlantismo, l’appartenenza di Roma a un determinato blocco di potere: quello occidentale.

Il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi incontra Enrico Mattei (fonte)

Il politico aretino fu un altro esponente del milieu neoatlantico, pur con le sue specificità. Fanfani, alla fine degli anni Cinquanta, accumulò un certo potere tra presidenza del Consiglio, segreteria della Dc e Farnesina. La sua idea di fondo era ambiziosa: l’Italia, recuperando lo «status» di potenza regionale, doveva allargare lo sguardo verso le neonate Nazioni dell’area mediorientale, seguendo il principio di parità in ambito economico e socioculturale. Questo obiettivo doveva essere raggiunto, secondo Fanfani, con un legame più stretto con gli Usa. Egli, infatti, cercò di coltivare rapporti personali con il sistema statunitense e ci riuscì, in parte, grazie a una serie di viaggi nel nuovo continente. La visita statunitense dell’estate 1956 fu, in questo senso, decisamente importante.

Un grande rilievo nella storia del neoatlantismo è stato ricoperto dal governo Fanfani II. Fu un esecutivo che dava enorme spazio alla politica estera, soprattutto lungo la direttrice del Mediterraneo. Si sentiva l’influenza del sindaco di Firenze, Giorgio La Pira. E anche Fanfani, ministro degli Esteri ad interim nel governo da lui stesso presieduto, si diede da fare per la creazione di un piano d’intervento italiano nel Medio Oriente, simile al «piano Pella». Si prevedevano aiuti finanziari e scambi economici. In particolar modo, Fanfani ebbe un occhio di riguardo nei confronti dell’Egitto, all’epoca governato da Nasser e considerato una Nazione vicina alla posizione del Cremlino. Opinione decisamente fallace, ma molto diffusa tra gli apparati statunitensi.

Nell’estate del 1958, quando ufficiali nasseriani presero il potere in Iraq, gli Usa mandarono i marines in Libano e il re giordano Hussein chiese la protezione britannica. Fanfani assunse una posizione favorevole all’autodeterminazione delle popolazioni arabe e cercò di favorire coloro che erano più vicini alle nuove rivendicazioni di tali Stati. A testimonianza di ciò, ci fu l’incontro di Fanfani con Nasser al Cairo. Un appuntamento duramente osteggiato da una parte della Dc, Segni e Andreotti in primis, ma avvenuto lo stesso proprio per volere del politico toscano.

Fanfani aveva maggiori possibilità rispetto a Pella e Gronchi, visto il potere accumulato, ma anche in questo caso le sue azioni ebbero pochi effetti concreti. Dovette scontrarsi con le opposizioni esterne e interne, soprattutto in una fase delicatissima dell’apertura a sinistra. Anche per tale ragione fu costretto a diminuire la «carica» neoatlantica dei propri governi, i quali caratterizzarono tutta la parte finale degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta.

La figura di Enrico Mattei, presidente dell’Eni, è tra le più studiate della storia repubblicana. Numerosi volumi ne hanno indagato a fondo il ruolo e l’impatto sulla scena geopolitica internazionale. Il suo atteggiamento nei confronti dei Paesi arabi del Medio Oriente e del Nordafrica si può definire neoatlantista, ma, e lo si deve evidenziare, andò anche oltre creando una vera e propria via italiana alle relazioni internazionali. Mattei, infatti, agì sia a servizio dello Stato sia in autonomia da esso, anticipando traiettorie che a volte furono percorse e a volte abbandonate, ma tenute in considerazione proprio perché l’Eni aveva tracciato la via.

Mattei in quest’ottica neoatlantista non diede attenzioni solo al Mediterraneo, ma anche all’Unione Sovietica. La sua idea era quella di inserirsi nelle fratture aperte dai cambiamenti in politica estera nella seconda metà degli anni Cinquanta. Era la giusta soluzione per poter far guadagnare all’Italia quello spazio geopolitico che sembrava perduto definitivamente nel secondo dopoguerra. Pella, Fanfani e Gronchi sostennero queste iniziative pur sapendo che le reazioni angloamericane non sarebbero state positive. In un certo qual modo, i politici democristiani facevano il doppio gioco per tutelare le azioni dell’Eni, non sempre condivise dal resto della classe politica.

Contatti molto intensi vennero instaurati con l’Iran — alla firma dell’accordo con lo Scià era presente anche Pella — con l’Egitto e con l’Algeria, la quale stava affrontando una durissima guerra civile con la Francia, teoricamente alleata. Mattei aveva dato il suo sostegno al Fronte di liberazione nazionale e a Nasser.

Mattei, dunque, fu una sponda utile per una componente della classe politica democristiana e neoatlantista. Spesso, anzi, divenne un anticipatore delle manovre statali. Un rapporto di influenze reciproche che si dipanò in una fase turbolenta e problematica. La chiave dell’Eni e del suo presidente era la compartecipazione delle aziende arabe ai guadagni, con la creazione di cartelli che permettevano una divisione più equa dei profitti. Era una soluzione che aprì molte porte, ma che non fu sempre sostenuta e apprezzata dal mondo politico italiano, proprio per quelle divisioni che, in ultima istanza, minarono anche il neoatlantismo.

Il neoatlantismo, che si sviluppa tra la metà degli anni Cinquanta e i primissimi Sessanta, coincide con un periodo storico caratterizzato da una serie di eventi di rottura su scala globale. In diversi studi che trattano, seppur marginalmente, la questione neoatlantica, si evidenzia soprattutto l’intervento anglofrancese contro la nazionalizzazione del canale di Suez, voluta dal presidente egiziano Nasser. La posizione anticolonialista assunta da Unione Sovietica e Stati Uniti fece capire a molti che i tempi erano cambiati. Proprio questo stato di fatto aprì opportunità anche per Roma. La classe dirigente italiana vide tale conflitto tra nuove superpotenze e vecchi Stati coloniali come un’opportunità per rientrare in aree geografiche che sembravano essere «chiuse» dagli eventi drammatici della Seconda guerra mondiale. Nazioni di fresca indipendenza avevano assunto una postura internazionale antibritannica e antifrancese, ma necessitavano ugualmente di quel sostegno economico, tecnologico e finanziario che l’Italia poteva, almeno parzialmente, garantire.

Così si spiegano alcune posizioni di Roma. La convinzione di dover mantenere l’affidamento fiduciario della Somalia per un decennio si inserisce in tale contesto così come la decisione di partecipare alla missione Onuc (Organisation des Nations Unies au Congo). I caschi blu si inserivano in una situazione molto complessa con centinaia di milizie che si sfidavano tra di loro per le risorse minerarie e le grandissime ricchezze del sottosuolo congolese. In tutto ciò si percepiva l’influenza di potenze estere come il Belgio e gli Stati Uniti, desiderose di proseguire con lo sfruttamento indiscriminato. Per l’Italia tale scelta ebbe anche risvolti drammatici, con l’eccidio di tredici aviatori a Kindu.

L’Italia, dunque, vedeva l’Onu e gli Stati Uniti come le due sponde per lavorare nelle neonate Nazioni africane e mediorientali. Sfruttando i sentimenti anticoloniali e nascondendo il proprio passato da potenza imperialista, Roma provò a instaurare rapporti economici solidi con diversi Paesi di quella vasta area. Questo era l’obiettivo di una parte della classe dirigente democristiana che, ispirata da Dossetti, arriva a La Pira e prosegue con Fanfani. Tale blocco di potere, con una visione non priva di ambiguità e ingenuità, considerava la fine del colonialismo come qualcosa di molto positivo per l’Italia, la quale poteva, così, ottenere una maggiore autonomia nel Mediterraneo e in Medio Oriente.

Il neoatlantismo è un tema che, dopo aver toccato il proprio picco di popolarità tra anni Cinquanta e Sessanta sembra sparire e ritornare solo sottotraccia. La crisi missilistica di Cuba e la fine della distensione richiudono gli spazi di collaborazione e cooperazione che parevano essere emersi in quel periodo. Ma, se possibile, il neoatlantismo si sviluppa in una politica estera ancora più disinvolta come testimonia il cosiddetto «lodo Moro».

L’accordo segreto, orchestrato dal politico pugliese, permetteva ai gruppi palestinesi di agire liberamente sul territorio italiano senza temere l’intervento degli apparati d’intelligence italiani. La stessa politica filoaraba degli anni Settanta e Ottanta, di cui Moro, Andreotti e Craxi erano alfieri, dimostrava come Roma potesse mantenere una postura da «battitrice libera» in determinati scenari. I legami con la Libia di Gheddafi ne sono un altro esempio. La classe dirigente democristiana protesse e, in un più di un’occasione, salvò il Rais della quarta sponda, andando anche contro il volere di Washington. Gheddafi fu perfino coinvolto come azionista della Fiat. Quest’ultima era stata protagonista di accordi commerciali con l’Unione Sovietica che parvero sospetti a una certa parte dell’élite a stelle e strisce. Tutto ciò nella consapevolezza che il campo d’appartenenza dell’Italia fosse ben preciso e, in ultima istanza, non negoziabile.

Ma tutte queste traiettorie di politica estera, che si sviluppano ben dopo la fiammata neoatlantica, si differenziano in parte dal neoatlantismo stesso. In primis, cambiano gli interpreti. Si passa dal notabilato democristiano della prima generazione, Gronchi e Pella ne sono un esempio, ad Aldo Moro e Andreotti e, in un’epoca ancora successiva, ai socialisti del Pentapartito. Cambiano poi le modalità con cui si sviluppa tale politica estera e si trasformano anche i referenti. L’Onu perde posizioni e diventano ancora più importanti Usa e Urss. Si trasforma anche la percezione del rapporto con l’Europa.

L’idea di che cosa fosse il neoatlantismo era decisamente in divenire. Prima del 1956, quando ancora il termine non era stato coniato, si pensava a una politica estera atlantica con una particolare vocazione mediterranea. Lo studioso Guido Formigoni, che spiega tale evoluzione, sottolinea che nel 1957/1958 il termine neoatlantico andava a identificare, invece, qualcos’altro: maggiore autonomia in politica estera pur mantenendo rapporti stretti con gli Usa.

In conclusione, il neoatlantismo sembra concretizzare degli impulsi interni alla forma mentis di coloro che hanno avuto controllo sulla politica estera italiana tra anni Cinquanta e primi Sessanta.

Linee guida sotterranee che riemersero dopo il secondo dopoguerra. Proprio perché agenti in profondità, tali idee attecchirono all’interno della Farnesina, soprattutto quando Fanfani sostituì molti esponenti esperti del mondo diplomatico, rigidamente atlantisti, con i «Mau Mau», personale più flessibile sia perché di formazione partitica sia perché nato in una fase meno dura della Guerra Fredda. Tra coloro che furono esautorati ci fu anche Alberto Rossi Longhi, il «censore» della lettera di Gronchi agli statunitensi.

Tuttavia, c’è anche da evidenziare che il neoatlantismo non era una politica estera di rottura. Pur ricercando maggiore autonomia in determinati teatri, infatti, il blocco di potere neoatlantico ragionava in un’ottica bipolare. Il punto di riferimento rimaneva Washington e ciò lo si è visto chiaramente con Fanfani. Il politico toscano cercava non solo l’approvazione, ma l’appoggio degli Stati Uniti e lo stesso si può dire di Pella. Discorso leggermente diverso per Gronchi e, soprattutto, Mattei, meno inclini a trovare un punto di raccordo con la superpotenza di riferimento.

Tra gli aspetti che minarono la consistenza del neoatlantismo ci furono anche le divisioni interne alla classe dirigente — una parte della quale rimase decisamente incline ad assecondare gli alleati di oltreoceano — le limitate risorse economiche e finanziarie per portare avanti ambiziosi piani di soft power, soprattutto in Medio Oriente, l’alternanza tra momenti di distensione e inasprimento dei rapporti tra i due blocchi e l’avversione, spesso sbandierata, ma altrettanto frequentemente nascosta, di Stati Uniti e, soprattutto, Francia e Gran Bretagna. In questo senso basti pensare che già nel corso del 1958, come evidenzia Formigoni in Storia d’Italia nella guerra fredda, gli Stati Uniti temevano che il neoatlantismo nascondesse istanze neutraliste e di nazionalismo economico.

Tracciare un bilancio del neoatlantismo, dunque, rimane opera ardua e, forse, non pertinente al lavoro di uno storico. Alcuni «spunti», se così possono essere chiamati, trovarono una certa aderenza in una porzione dell’élite italiana, conscia del suo posto nel mondo ma vogliosa di riprendere un’iniziativa che pareva persa per sempre dopo la débâcle della Seconda Guerra Mondiale. Limiti e successi si intersecano in un dedalo di iniziative personali, partitiche e degli apparati.

Rimane il fatto che i neoatlantisti avevano un’idea di quale dovesse essere la proiezione italiana nel mondo. Un’idea che, tuttavia, parzialmente si scontrava con l’ordine bipolare di Yalta. Fughe in avanti, volontà di potenza e consapevolezza del proprio ruolo sono tre elementi che, in maniera spesso contraddittoria, si trovano mescolati nella ricostruzione storica del neoatlantismo e dei suoi protagonisti.