Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

La presenza di una componente veneta dalle comprovate capacità organizzative e operative all’interno dei cosiddetti «Proletari armati per il comunismo» è a fine anni Settanta nota nella galassia delle formazioni armate di estrema sinistra. A confermarlo è Marco Barbone – ex leader della «Brigata XXVIII marzo» in un interrogatorio reso nell’ottobre 1980 – ma anche lo stesso Arrigo Cavallina, uno dei capi Pac, che di fronte agli inquirenti definirà il veneto Diego Giacomini «una perfetta macchina da guerra» per la particolare abilità acquisita nell’uso delle armi.

Quando Giacomini si pente, e confessa l’omicidio del macellaio Lino Sabbadin, riferisce alla corte una serie di particolari interessanti in ordine al proprio percorso politico e personale all’interno dei Pac. Il concetto di «patto» o «controllo sociale» appare centrale nell’apparato ideologico fatto proprio dai «Proletari armati per il comunismo». Per Giacomini esso non nasce tanto da una sorta di «giustizialismo» nei confronti di un singolo negoziante, bensì dalla volontà di instaurare una sorta di «contropotere da parte delle forze rivoluzionarie nei confronti dei tutori dell’ordine».

Una tematica, precisa Giacomini, condivisa «anche dai compagni di Milano» che porterà all’individuazione, come potenziali obiettivi, di soggetti, in massima parte commercianti, resisi responsabili di azioni nei confronti di rapinatori.

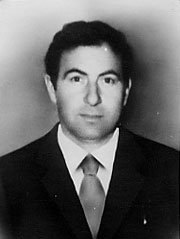

Lino Sabbadin

«Noi non consideravamo il rapinatore o il ladro come colui che vive illegalmente», dice Giacomini ai giudici, «e neppure come un deviante, come normalmente viene giudicato, bensì lo vedevamo come un proletario che secondo noi era senza lavoro, senza alcuna possibilità di procurarsi un reddito». «In base a tutto ciò», continua Giacomini, «consideravamo giusto che queste persone si procurassero un reddito in tal modo (cioè attraverso il compimento di rapine, ecc. Ndr). Tutte teorie che poi ho verificato essere, anche in carcere, conoscendo queste persone, completamente sbagliate. Tali soggetti non erano ideologicamente sulle nostre posizioni. Non si interessavano assolutamente né di proletariato, né di variare la loro qualità a livello generale: a loro interessavano solo i soldi».

Il reo confesso dell’omicidio Sabbadin parla poi di un suo coinvolgimento progressivo nel piano Pac per assassinare il commerciante veneto: «Ricordo che attraverso la lettura dei quotidiani ho ricavato nomi di commercianti coinvolti in scontri a fuoco con i rapinatori. Passai questi nominativi a uno dei compagni di Milano perché continuassero nel loro studio, in quanto il mio impegno doveva arrivare fino a là e non oltre. Invece, per tutta una serie di circostanze che non so ancora spiegarmi, mi trovai coinvolto nella uccisione del signor Sabbadin».

«A un certo punto», continua Giacomini, «rivedo questi compagni di Milano: vengono a Padova e hanno una gran fretta di mettere in piedi una azione. Non riescono però a individuare alcuno dei nominativi che erano stati tratti dalla lettura dei quotidiani. È lì che viene fuori il nome di Sabbadin: si tratta infatti di una persona che era già stata colpita, sicché il suo nome è noto a tutti».

«Con uno di questi compagni», prosegue l’esponente veneto dei Pac, «studiamo il posto dov’è dislocato il negozio di Sabbadin. È andata così: entro io e un altro compagno nel negozio e sparo al signor Sabbadin. Subito dopo andiamo via e subisco una specie di blocco, nel senso che ben presto rifiuto di ritornare sull’argomento, di parlarne. Fino a quel momento, purtroppo una persona da colpire non veniva valutata come un marito, un padre di famiglia e tutto il resto, ma rappresentava un simbolo».

«Subito dopo l’azione», prosegue Giacomini di fronte ai giudici, «sento il bisogno di calore umano. Ho il timore di rimanere solo: so che a Padova si sta svolgendo una assemblea all’università e mi reco a questa assemblea per non rimanere solo. Appunto per sentire calore umano, anche se io avevo partecipato a questa cosa e gli altri non ne erano a conoscenza».

«Dopo quell’episodio», puntualizza il killer di Sabbadin, «non partecipo più a riunioni politiche: con i compagni resta solo un vincolo solidale. Più tardi mi propongono di partecipare a varie azioni, ma rifiuto decisamente perché non voglio più essere coinvolto. Commetto però un’altra rapina, in un’ottica di autofinanziamento, perché c’è da mandare soldi ai compagni in carcere. Nel giugno 1979 devo partecipare a un’altra azione di finanziamento e per questo motivo mi reco a Milano, ma vengo arrestato in via Castelfidardo».

«Devo dire», continua Giacomini, «che l’essere stato fonte diretta della morte di una persona mi ha causato non pochi dubbi, ripensamenti e dolore vero e proprio. Ho sempre teso a dimenticare questo episodio, a non parlarne con nessuno, a rimuoverlo all’interno di me stesso, anche se è una cosa impossibile. Vivere con un tale peso è molto, molto, difficile».

«Quando nel 1983 vengono spiccati i mandati di cattura, in particolare per questo episodio, provo un grande senso di vergogna perché viene fuori pubblicamente questa mia azione del passato che tendevo a negare dentro me stesso con tutte le mie forze. Vedo i miei genitori, le domande che mi pongono, leggo la disperazione nei loro occhi, e provo vergogna verso gli stessi compagni che frequento e con cui lavoro a Padova perché loro, a differenza di me, hanno sì praticato la lotta armata, ma fermandosi sulla distruzione motivata delle cose. Aver partecipato a quell’omicidio è per me fonte di grande vergogna nei confronti di questi compagni con i quali sono cresciuto assieme e in particolare nei confronti dei miei genitori. Per questo motivo cerco in tutti i modi di trovare delle giustificazioni e di negare l’imputazione. Per questo motivo, appunto, scelgo di ingannare alcuni compagni che conosco, che hanno partecipato a quella assemblea il giorno della morte di Sabbadin, e li induco a testimoniare in mio favore e loro lo fanno in buona fede. Questa è un’altra cosa che mi porto dietro: l’inganno rivolto a questi compagni che conoscendomi ed essendo vissuti per un certo numero di anni in stretto contatto con me, mi reputano all’infuori di una azione del genere. Innesco, quindi, questo meccanismo di induzione alla testimonianza di persone che mi conoscono e che sono all’oscuro della attività che in quel periodo sto portando avanti. Ecco, questa è la mia storia».