Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

Chi, nel tardo pomeriggio di un giorno feriale, si trovi a passare nei pressi delle stazioni centrali di Roma, Milano, Bari o di altri grandi centri urbani, ricava l’impressione di aver improvvisamente cambiato paese. Frotte di uomini e donne delle più varie nazionalità ed etnie si incontrano, parlano, vivono intensamente in quel microcosmo le poche ore libere della giornata, mescolati e, nelle stesso tempo, nettamente separati dagli abitanti «normali». Il fenomeno è rilevante. Gli stranieri in Italia vanno aumentando di giorno in giorno e forniscono del nostro Paese un’immagine cosmopolita mai avuta prima e che, forse, non corrisponde appieno alla realtà. Quanti sono? Da dove vengono? Cosa fanno? Il nostro ministero degli interni ne sa pressoché quanto l’uomo della strada.

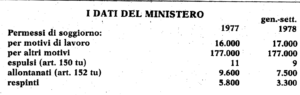

Nel 1977 gli risultano concessi solo 16.000 permessi di soggiorno per motivi di lavoro, numero che sale a 17.000 per i primi nove mesi del 1978. A questi, sempre secondo il ministero; bisogna aggiungerne altri 177.000 concessi per «altri motivi», non ‘meglio ‘specificati, nel ‘77 e nei primi nove mesi del ‘78. C’è da considerare naturalmente che i permessi devono essere rinnovati annualmente; il che significa che nello scorso anno gli stranieri presenti sul territorio nazionale con carattere di continuità, non dovrebbero essere stati più di 200.000. Tutti qui. Com’è che allora ad ogni angolo di strada ci si imbatte in uno straniero, soprattutto persone di colore, il Viminale non sa o non vuole spiegarlo: si trincera dietro il classico «no comment».

Che la realtà sia diversa degli scarni dati forniti dal governò è nell’esperienza quotidiana. Se la cifra di 700.000, azzardata da alcuni, è forse eccessiva, che siano meno di mezzo milione pare anche difficile. Ci sono, cioè; in Italia almeno 300.000 persone che vivono nella clandestinità e che ufficialmente «non esistono». Sono nella maggioranza dei casi, lavoratori; studenti o semplicemente, turisti e che, una volta scaduto il termine, si sono ben guardate dal riattraversare la frontiera. Come ciò possa accadere, potrebbero dirlo solo i competenti uffici delle questure, ma anch’essi fanno finta di niente. Certo è che di cittadini stranieri non in regola con le norme sulla permanenza in Italia ne sono stati allontanati meno di 20.000 negli ultimi due anni, e che il flusso immigratorio, in atto da ormai un decennio, non accenna a diminuire. Anche i dati sui paesi di provenienza sono approssimativi. Se evitiamo di parlare degli studenti, la cui condizione è tutt’affatto particolare almeno fino a quando non si trasformano in lavoratori clandestini, e dei lavoratori provenienti dai paesi del mercato comune europeo, per la maggior parte regolari, le valutazioni sono fatte a ruota libera.

Una delle più attendibili è quella tentata dal prof. Calvaruso del Censis nel corso di un convegno sul tema organizzato lo scorso anno dall’Ufficio Centrale per l’emigrazione italiana, organismo dipendente dalla Conferenza Episcopale Italiana. Secondo tale stima vivrebbero in Italia circa 30.000 jugoslavi, altrettanti marocchini e tunisini, 35.000 greci, 10.000 spagnoli, 50.000 tra egiziani, turchi ed arabi, 30.000 tra algerini, somali, libici ed etiopici. Vi sarebbero inoltre oltre 60.000 appartenenti alla più numerosa delle categorie di stranieri presenti nel nostro paese, quella delle cosiddette collaboratrici familiari provenienti in prevalenza da Capoverde, dalle isole Mauritius e Seichelles, dalla Somalia e dalle Filippine. Cosa spinge decine di migliaia di persone a lasciare il proprio paese d’origine per venire in Italia? Prima di rispondere ricordiamo che il fenomeno non riguarda solo noi. Quasi tutte le nazioni europee ne sono interessate, in particolar modo la Francia, la Gran Bretagna e la Germania federale. Le motivazioni sono, infatti, se non perfettamente coincidenti, almeno molto simili. La differenza più importante sta, semmai, nel fatto che solo l’Italia è un paese tradizionalmente ed esclusivamente esportatore di mano d’opera.

Una delle più attendibili è quella tentata dal prof. Calvaruso del Censis nel corso di un convegno sul tema organizzato lo scorso anno dall’Ufficio Centrale per l’emigrazione italiana, organismo dipendente dalla Conferenza Episcopale Italiana. Secondo tale stima vivrebbero in Italia circa 30.000 jugoslavi, altrettanti marocchini e tunisini, 35.000 greci, 10.000 spagnoli, 50.000 tra egiziani, turchi ed arabi, 30.000 tra algerini, somali, libici ed etiopici. Vi sarebbero inoltre oltre 60.000 appartenenti alla più numerosa delle categorie di stranieri presenti nel nostro paese, quella delle cosiddette collaboratrici familiari provenienti in prevalenza da Capoverde, dalle isole Mauritius e Seichelles, dalla Somalia e dalle Filippine. Cosa spinge decine di migliaia di persone a lasciare il proprio paese d’origine per venire in Italia? Prima di rispondere ricordiamo che il fenomeno non riguarda solo noi. Quasi tutte le nazioni europee ne sono interessate, in particolar modo la Francia, la Gran Bretagna e la Germania federale. Le motivazioni sono, infatti, se non perfettamente coincidenti, almeno molto simili. La differenza più importante sta, semmai, nel fatto che solo l’Italia è un paese tradizionalmente ed esclusivamente esportatore di mano d’opera.

Le cause del crescente flusso migratorio dai paesi africani e da quelli del Terzo Mondo in genere, vanno ricercate principalmente nelle difficili condizioni di vita colà esistenti. La raggiunta indipendenza di quelle nazioni, in qualche caso persino la disponibilità di un bene quale il petrolio, non sono riusciti a trasformare la condizione socio-economica degli abitanti, la pubblicità della vita, per dirla con termini alla moda. L’Europa non più colonizzatrice, l‘Europa industrializzata, l’Europa del progresso, del benessere generalizzato, rappresenta quindi un forte polo di attrazione per popolazioni ancora largamente assillate da problemi di sopravvivenza. E allora partono, in cerca di un lavoro, di un modo sicuro e durevole di sbarcare il lunario, con lo stesso spirito dei «cafoni» meridionali che, un secolo fa, affollavano le banchine del porto di Napoli in attesa di salpare verso la mitica America. Turchi, somali, marocchini ed altri compagni di viaggio l’America vengono a cercarla, ingenui, da noi. Ma non è solo e sempre una questione di bisogno. In taluni casi, quello degli etiopici ad esempio, vi sono motivazioni politiche dietro la scelta dell’emigrazione.

Naturalmente le condizioni di vita che i lavoratori stranieri trovano nel paese ospitante, sono ben diverse dalle loro aspettative. Le colf che vivono in Italia, ad esempio, nonostante facciano parte della categoria meglio organizzata, non di rado si trovano a combattere con datori di lavoro che, minacciando il rimpatrio, le sottopongono a continue costrizioni, con orari di lavoro massacranti, privazione di ogni libertà, comprese quella di tenere il passaporto o di depositare risparmi in banca.

L’emarginazione è il destino obbligato dei lavoratori stranieri. Clandestini per l’Italia ufficiale, vivono come tali anche nella società civile, con la quale è difficilissimo che riescano ad integrarsi. Sono, appunto, degli emarginati, sul cui capo, per di più, pende la spada di Damocle del licenziamento e non è raro che, quando ciò accade, l’unico sbocco possibile ‘rimanga quello della delinquenza. Vanno ad allargare la già vasta fascia degli irregolari, quella del lavoro nero. Si pensi che nel 1976 solo 9.012 stranieri risultavano iscritti all’INAM, e la situazione non è affatto migliorata a tutt’oggi.

Gli unici ad occuparsi di loro sono le organizzazioni cattoliche, prima fra tutte l’UCEI. Del governo abbiamo detto quanto basta. I sindacati, forse troppo impegnati nell’accanita difesa dei privilegi conquistati da alcune categorie di lavoratori italiani, per lunghi anni hanno completamente ignorato il problema. Solo nel 1978 qualcosa si è cominciata a muovere, con risultati che non vanno però al di là di qualche contatto coni sindacati jugoslavi e marocchini, nell’intento di promuovere accordi tra i rispettivi governi: di assistenza sindacale non si parla neppure. Anche a livello internazionale la condizione dei lavoratori immigrati da paesi terzi rispetto alla CEE, non sembra interessare molti.

Una direttiva comunitaria tendente all’equiparazione del trattamento tra i lavoratori CEE e gli altri è ferma da tempo per la pervicace opposizione della Gran Bretagna e sembra destinata a non andare in porto. Anche all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) i sindacati italiani continuano a premere per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei nostri emigranti, ma per gli stranieri in Italia non spendono che poche ed incerte parole. Se la via della regolarizzazione automatica dei rapporti di lavoro in corso e dell’emigrazione successiva viene indicata come unica praticabile dalle organizzazioni cattoliche, per la triplice questa non è da porsi nemmeno come ipotesi di lavoro: la situazione degli stranieri dovrebbe essere esaminata caso per caso.

La condizione dei «clandestini» in Italia è, insieme, quanto di peggio si possa immaginare e non si vede segno alcuno di cambiamento. Paese tradizionalmente esportatore di forza-lavoro, l’Italia stenta a prendere coscienza del ribaltamento in atto. Di conseguenza manca la volontà politica necessaria a determinare un miglioramento. Già lo stilare degli accordi bilaterali con i paesi di provenienza sarebbe un rilevante passo in avanti: servirebbe quantomeno a garantire i lavoratori dallo sfruttamento dei mediatori internazionali, non molto dissimile da quello attuale anche su qualche gruppo di italiani che si recano all’estero. Tipico esempio è la vicenda accaduta non più di un anno fa ad una decina di sardi inviati da una «agenzia» di Roma in Libia con promesse esaltanti: poi si sono accorti di essere praticamente prigionieri in un campo di lavoro nel deserto. È della scorsa settimana uno dei primissimi interventi delle autorità italiane-nel-campo del lavoro straniero nel nostro paese.

Sono stati infatti resi noti i risultati di un’inchiesta condotta sul piano nazionale dai Carabinieri: 641 ispezioni presso trattorie, ristoranti ed altri esercizi pubblici hanno portato alla denuncia di 290 persone, soprattutto straniere. Che non sia questo il modo giusto di risolvere il problema è fin troppo chiaro. Se non si rimuovono le cause che spingono questi lavoratori ad accettare il lavoro nero, le misure repressive non possono fare molto. E c’è ben poco da essere ottimisti non riuscendo noi ad estirpare quello italiano che interessa circa 5.000.000 di persone.

Ma questo è solo un aspetto del problema. C’è poi da chiedersi come mai il nostro paese, con più di un milione di disoccupati, riesca, bene o male, a dare un lavoro ad oltre mezzo milione di stranieri. È un paradosso apparente, naturalmente. Nell’attuale momento socio-economico italiano, lo straniero non regolarizzato comporta costi di produzione minori, per la minore incidenza di quello del lavoro, privo com’è di oneri aggiuntivi al salario. D’altra parte gli interessati si prestano. volentieri a questo trattamento: provengono da latitudini in cui è in dubbio persino il soddisfacimento dei bisogni primari ed è ovvio che quelli secondari passino in subordine. Disoccupazione ed immigrazione non sono poi fenomeni alternativi per un altro motivo, eminentemente-sociale. La scolarizzazione di massa avvenuta nei paesi ad alta industrializzazione ha fatto sì che le aspettative professionali delle nuove generazioni facessero un salto di qualità: alcuni impieghi non sono più appetibili per chi, in ogni caso, anche non lavorante, non muore di fame. Non a caso la disoccupazione in queste società è soprattutto un fenomeno giovanile. I ruoli non sono intercambiabili. In quali settori sono infatti occupati i lavoratori stranieri in Italia? Qualche esempio può essere utile e ci consente anche di dare uno sguardo alla distribuzione territoriale del fenomeno. Nelle grandi città (Roma e Milano soprattutto, ma anche Torino, Napoli, Genova, Bari, Palermo) vasto è l’impiego degli stranieri nel lavoro domestico, in quelli alberghiero e di ristorazione, nel commercio ambulante e nel facchinaggio.

Nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia è forte la presenza di jugoslavi, per lo più stagionali, che entrano da Trieste e scendono lungo la costa adriatica fino a San Benedetto del Tronto, e sono addetti all’edilizia, ai lavori portuali, all’agricoltura, all’industria pesante ed alberghiera. In Emilia Romagna numerosi sono gli addetti alle più pesanti mansioni nelle fonderie, mentre in Piemonte sono le miniere ad assorbirne notevoli quantità. In Liguria sono occupati in floricoltura e nei servizi portuali, nei quali sono impiegati anche a Bari, Taranto e Brindisi. La pesca è poi la prevalente occupazione in Sicilia, con le grosse concentrazioni di Mazara del Vallo e di Trapani. Se sono vere le considerazioni fin qui svolte, la situazione determinata dalla presenza di lavoratori stranieri in Italia non sembra destinata a determinare sconvolgimenti sociali ed il loro numero sembrerebbe destinato ad aumentare. L’augurabile consolidarsi della ripresa economica porterebbe con sé una loro maggiore utilizzazione, la quale costando menò rende possibile una superiore accumulazione di capitali. D’altronde l’aumento della disoccupazione non determinerebbe nei giovani la volontà di accettare un lavoro dequalificato.

Questo tipo di analisi condotta sui binari dell’economia politica tradizionale, non ci pare però totalmente fondata. Ci sono, a smentirla, almeno in ipotesi, i fatti. Il ritorno ad occupazioni che fino a qualche anno fa sembravano destinate all’estinzione, è già in atto. Valgano per tutti due esempi. La legge 285 sulla disoccupazione giovanile, anche se non ha risolto alcun problema, ha dato modo di osservare un fenomeno ritenuto quasi impossibile. Gli iscritti alle liste speciali si sono accontentati di quel che offriva il mercato, andando a svolgere qualsiasi mansione, anche se precaria e senza alcuna certezza di una possibile sistemazione definitiva. C’è inoltre il sensibile ritorno all’agricoltura, la riscoperta dell’agricoltura, che va di pari passo con la crisi del mito delle grandi città. Il fenomeno dell’immigrazione di lavoratori nel nostro Paese è, quindi, preoccupante nonostante l’ottimismo dei teorizzatori dell’età post-industriale. Oltre che della scandalosa condizione degli stranieri c’è da tener conto del possibile incrinamento di un equilibrio sociale che, per quanto ci riguarda, è già instabile. È sempre più verosimile lo scoppio di una guerra dei poveri con schierati da una parte i «disoccupati» organizzati e dall’altra i portuali marocchini. Come la classe politica nostrana abbia intenzione di por mano al problema, non è dato sapere. Per ora continua a praticare la mai troppo deprecata politica dello struzzo. La quale, lungi dal risolvere qualcosa, non fa altro che dar tempo al problema di ingigantirsi in misura tale da divenire irresolubile.