Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

di Sebastiano Palamara

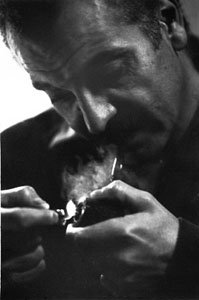

Quarant’anni di carriera vissuti tra i sapienti labirinti di una metrica scrupolosa, contemplando gli enigmi del cuore umano, filtrati dallo specchio rivelatore di uno sguardo da poeta. Da quando, nel 1952, debutta in musica, trova subito il grande successo, ma lo esorcizza con un’intelligenza precisa e inconfondibile, che impara in silenzio la distanza dalle cose, dal brusio delle voci, dai pruriti della gente. La pipa sempre in bocca o tra le dita, pochissime dichiarazioni, mai un vezzo, una civetteria, un’ostentazione. Continua a frequentare gli amici e i compagni di sempre, vivendo i suoi amori lontano dalle campane delle chiese, dall’eco degli omaggi. Come quando, a un certo punto, dichiara: «Ora ho due macchine, cinque camere, quattro bagni… e un culo soltanto!».

Lontano dalle mode per vocazione, come quelle sue canzoni, difficili da collocare in un punto preciso sulla linea del tempo, tanto sapevano raccontare abusi, soprusi, tratti caratteristici di governanti e governati, ricorrenti in tutti i tempi e tutti gli ordinamenti, forse già dai tempi di quel re merovingio, Clodoveo, che riunì sotto il suo scudo le riottose tribù franche, fino ad arrivare ai giorni della ville fortifiée di Napoleone III e del barone Haussmann, la Parigi dei Passages, la città occupata e poi liberata, la metropoli multiforme dei bistrot, alcova di teatranti e arie d’amore libertine. Non solo afflati e nostalgie d’amore, però, per questo poeta anticonformista prestato alla canzone, capace di cantare le lacrime versate da antiche dame nel piangere un cavaliere partito per la guerra o l’ironia disincantata dei disertori, le disavventure di uomini comuni e le storie di ragazze di strada. Una lunga meditazione sulla vita, tra utopie e disobbedienze, applausi e scandali, provocazioni e oscenità («sono il pornografo del fonografo, il mascalzone della canzone»). Con addosso, sempre, un’empatia speciale per gli irregolari, i senza bandiera, i refrattari a un ordine sociale e politico basato su ingiustizie e vessazioni. Mai, però, da «Solone» della rivoluzione, né da sovversivo armato di pugnale, ma con l’atteggiamento disincantato e sottile del menestrello beffardo, immerso in geniali reminiscenze di Villon e preso per mano da chiare, brillanti ascendenze stirnerian-libertarie.

La casa natale di Georges Brassens a Sète (foto di Harvey Kneeslapper)

Georges Brassens nasce al numero 54 di rue de l’Hospice il 22 ottobre 1921, in un quartiere popolare di La Madeleine – ribattezzata «Sète» nel 1928 – porto mediterraneo della regione occitana dell’Herault, da mamma Elvira, originaria di Marsico Nuovo (Potenza), fervente cattolica, già vedova di un bottaio morto al fronte nel ‘14, e papà Jean-Louis, muratore, uomo generoso e di spirito, anticlericale convinto, tanto da rifiutarsi di partecipare alla comunione del figlio imposta dai desiderata religiosi di Elvira. Ma, in casa Brassens, la passione per il canto e la musica – almeno quella – è comune, e così sul grammofono di casa rimbalzano ogni giorno le note di Jean Nohain, Mireille, Costantin Rossi, Raymond Ventura. A metà degli anni Trenta, adolescente, Georges si appassiona alla poesia, anche grazie al maestro di francese, Alphonse Bonnafé, detto il Pugile.

Quando il giovane Brassens si fa avanti e gli mostra le prime rime, lungi dallo scoraggiarlo il Pugile lo aiuta ad affinare l’approccio alla rima e la tecnica del verso, indirizzandolo verso un rigore che quel ragazzo di talento riesce presto a far proprio. Oltre alla poesia e alle canzoni popolari, si appassiona ai nuovi ritmi jazz americani; in Francia la sintesi delle sue passioni e predilezioni è Charles Trenet. Nella primavera del 1938, all’età di 16 anni, con la banda di ragazzi di cui fa parte prende di mira le case di alcuni compagni ricchi, dove commette alcuni furtarelli. Nella piccola Sète, il putiferio è inevitabile, e finisce solo quando i giovani «malfattori» vengono scoperti, arrestati e condannati: 15 giorni di reclusione. Georges ricorderà per sempre con ammirazione l’atteggiamento indulgente di papà Jean-Louis, che scelse di non rimproverarlo per quelle azioni, considerate alla stregua di semplici ragazzate, quasi provenisse da una lontana regione dell’universo in cui preoccupazioni e ansie sono state spazzate via. Georges canta l’atteggiamento «illuminato» del padre nella canzone Les Quatre Bacheliers (anche se decide di cantarla solo dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 1965).

Sul finire del 1939, quando la Francia è da poco entrata in guerra, Georges convince i genitori che è arrivato per lui il momento di lasciare Sète, e si trasferisce a Parigi in cerca di fortuna. Nel febbraio del ’40 trova lavoro come operaio in una fabbrica Renault, ma la permanenza in corsia, tra ingranaggi e cuscinetti, non dura: il 3 giugno Parigi viene bombardata, e la fabbrica distrutta. Negli anni della guerra prende al balzo una licenza di due settimane per darsi alla macchia e sottrarsi al Service du Travail Obligatoire (STO), imposto dai nazisti e dai collaborazionisti di Vichy, finendo così nella lista dei ricercati dalla Wehrmacht.

Brassens con una delle sue «iconiche» pipe (foto di Erling Mandelmann)

È allora che trova rifugio a casa di Jeanne Planche e suo marito Marcel, che accettano di nasconderlo in casa propria. Jeanne aveva trasformato quella piccola, modesta casa, senza gas né elettricità, al 9 di Impasse Florimont, in un serraglio di animali senzatetto cui era solita elargire ospitalità, come la «famosa» anatra che anni dopo diventerà la protagonista di una delle canzoni di Brassens (La cane de Jeanne). Nonostante la trentennale differenza d’età, la relazione con Jeanne muta presto in qualcosa di più profondo di un’amicizia, e Georges nel tempo non mancherà di dedicarle alcune ispirate canzoni (tra cui La Jeanne). Non dimentica, però, neanche Marcel, per il quale scrive la splendida Chanson pour l’auvergnat in cui, non senza commozione, ricorda la generosità di quell’uomo, «l’alverniate che senza ragione mi ha dato quattro pezzi di legno quando fuori faceva freddo/ tu che mi hai dato del fuoco quando ero perso e senza scampo/ quando tutta la gente a cui ho bussato/ la porta non m’aveva spalancatoi».

Brassens vivrà insieme alla coppia per ben ventidue anni in un curioso ménage à trois, senza che il cuore netto e spensierato di Marcel, abituato a volare ad altezze più grandi dell’infelicità senza scampo nutrita da ego immutabili, ne ricavasse alcun turbamento. Brassens lascerà quella casa solo nel 1966, inumidito – lui sì! – da una malinconica incertezza, quando l’ormai settantacinquenne Jeanne, rimasta vedova di Marcel l’anno precedente, decide, non paga, di risposarsi con un uomo di quarant’anni più giovane. Nel 1947, nel frattempo, Brassens aveva incontrato in una metropolitana parigina Joha Heiman, estone, da lui ribattezzata Püppchen (in tedesco bambolina) o La Bionda Chenille. Questa donna sarà uno dei grandi amori della sua vita: Georges scrive per lei J’ai rendez-vous avecvous, Je me fait tout petit, Saturn, Rien à jeter e La Non-Demande en mariage. Come da coté libertario, la trentennale relazione tra i due è vissuta al riparo da dogmi e convenzioni: i due non andranno a convivere, né – tantomeno – si sposeranno mai.

Come non di rado succede ai predestinati, la svolta della sua carriera coincide con l’esordio: è il 1952 quando la cantante e attrice Henriette Ragon – ribattezzata Patachou dal nome della piccola sala da lei aperta sul retro di una panetteria di Montmartre (Chez Patachou, appunto) -, già importante personaggio della scena musicale e cabarettistica parigina, rimane colpita dalle canzoni di Brassens. Una sera di gennaio decide di cantare Les Amoureux des bancs publics e Brave Margot. Come la solerte proprietaria di una casa clandestina, usa ad avvertire i clienti dell’arrivo di un’affascinante novità, a fine concerto «Patachou» invita sul palco l’autore di quei versi magici.

Brassens è riluttante, ma si fa convincere e, infine, la accontenta, esibendosi in Le Gorille e Putain de toi. È un’ovazione. La consacrazione definitiva arriva subito dopo, in marzo, col debutto al Trois Baudets, uno dei pantheon del cabaret parigino del secondo dopoguerra. Il 17 marzo il quotidiano France-Soir titola: «Patachou ha scoperto un poeta!». Prima della fine dell’anno Georges incide il suo primo album, La mauvaise réputation.

Ma, alla metà degli anni Quaranta, questo poeta innamorato della chitarra e delle donne era andato innamorandosi anche di alcune «smisurate» idee di libertà: neanche ventenne, infatti, aderisce convintamente al movimento anarchico. Georges in quel periodo divora le pagine degli scritti di Bakunin, Proudhon, Kropotkin, Stirner. Stringe un forte legame d’amicizia col pittore Marcel Renot e il poeta Armand Robin, entrambi attivisti libertari. Dal 1946 inizia a collaborare col giornale Le Libertaire. A maggio dello stesso anno bussa al 145 di Quai de Valmy, sede della Federazione Anarchica (FA), e si iscrive all’organizzazione. I temi della sua attività giornalistica son già quelli che caratterizzeranno la sua produzione cantautorale: anticlericalismo, antimilitarismo, invettive contro borghesi, magistrati, poliziotti. Ma Brassens rimane sempre insofferente a qualsiasi dogmatismo, anche a quelli che, in un insolito cortocircuito di senso, si volevano «libertari»: in una lettera del 24 ottobre 1946, indirizzata all’amico e compagno di militanza Toussenot si lamenta, con l’usuale prosa rifinita, d’essere «esausto della stupidità melmosa di questo nugolo di capre ostinate!». La splendida Mourir pour des idées, scritta anni dopo, deve intendersi proprio come risposta a quell’idea di militanza «dura e pura», severa, intransigente. Nel 1947 abbandona la redazione di Le Libertaire, ma non serba ostilità verso quell’esperienza, e rimane sempre legato, pur nell’individualismo del suo approccio, alla Fédération, di cui Le Libertaire era espressione.

Un destino beffardo e altisonante, forse ispirato alle rime con cui si divertiva a sbeffeggiare i potenti, volle che nel 1953 il Presidente della Repubblica Vincent Auriel, stregato dalle sue liriche, lo invitasse a un banchetto all’Eliseo come ospite d’onore. Proprio lui, il più anti-istituzionale dei cantautori, poeta, sì, ma anche e soprattutto anarchico, «così anarchico», diceva di sé, «che per non rischiare di avere a che fare con i carabinieri attraverso sempre sulle strisce pedonali!». Ed infatti, infine Brassens non riuscì a immaginarsi invischiato tra signore guarnite di zaffiri e ufficiali in alta uniforme, menù ornati d’oro e commiati pomposi, pronunciati a fine serata dai vetri abbassati di un finestrino di regime. Così, l’illustre occupante della magione presidenziale si sentì rispondere, con irresoluta sfacciataggine: «Nulla di personale, ma quello non è il mio ambiente, non te la prendere…».

Georges Brassens in concerto al Théâtre national populaire , settembre-ottobre 1966 (foto di Roger Pic)

Brassens è il figlio soave di una tradizione che va da Francois Villon a Charles d’Orléans, da Arthur Rimbaud a Lautréamont, fino a Paul Verlaine e Louis Aragon. Un grande assemblatore di liriche e parole, in grado di costruire versi raffinati, mai scontati né mediocri, intorno ai temi «semplici» ma eterni dell’amore, della morte, della guerra, alla continua ricerca della parola giusta, del ritmo, dell’armonia. Lungi dal giudicare la canzone come un’espressione poetica minore, Brassens sapeva che quest’arte richiede l’equilibrio perfetto tra testo e musica, e scopre presto il dono di addormentare le parole sulle note. Sempre esigente, quasi mai pago di quanto scritto, rielaborava molte volte i suoi versi, forse ricordando gli antichi suggerimenti del Pugile, cesellando parole e affinando immagini, fino a sentire di aver centrato, finalmente, l’obiettivo.

Una struttura musicale essenziale, quella delle sue canzoni: ad accompagnarne la voce, solo la chitarra e il contrabbasso di Pierre Nicolas, amico di una vita, come ad esaltare quelle parole meticolose, lucide, taglienti come una lama, pronte di volta in volta a infilzare il campanilismo razzistoide dei «beati imbecilli felici di essere nati da qualche parte»(Ballade des gens qui sont nés quelque part), il perbenismo borghese di chi vorrebbe poliziotti armati a guardia di qualunque sgabuzzino («se vedo un ladro sfigato inseguito da un bifolco, allungo la gamba e, perché non dirlo? il bifolco vola a terra»), i «bravi cittadini» che vestono da parata il giorno della Repubblica, mentre lui, Oblomov sulla Senna, «resta in panciolle a letto» (La Mauvais réputation). O ancora, l’ipocrisia dei preti che starnazzano buoni propositi mentre alimentano «voglie» ben poco spirituali, i giudici che si credono onnipotenti, l’ottusa prepotenza delle forze dell’ordine. Mai prendendosi troppo sul serio, però: in Hécatombe, per dire, si immagina affacciato alla finestra a tifare per un gruppo di agguerrite massaie «gendarmicide» intente a scontrarsi, armate di mestoli e mattarelli, contro agenti di polizia accorsi tra i banchi di un mercato per sedare una rissaii.

Nel corso della sua carriera Brassens è stato in grado di partorire un lessico suggestivo, diventato patrimonio comune della cultura francese, frutto del mélange tra linguaggio ricercato e argot, talvolta attingendo persino al francese medievale. Nel 1967, anche per questi meriti, vince il Grand prix de poésie dell’Académie Française. Sofferente da anni di calcoli renali, a metà del 1980 inizia ad accusare pesanti dolori addominali, che con il passare dei giorni diventano sempre più forti. Viene perciò ricoverato e sottoposto alle analisi del caso, ricevendo una diagnosi che non lascia scampo: cancro all’intestino già diffuso. Nel novembre del 1980 viene operato a Montpellier, nella clinica del celebre dottor Bousquet. L’anno seguente una nuova operazione all’American Hospital di Parigi gli concede una remissione, che gli permette di trascorrere l’estate nella proprietà di Bousquet, a Saint-Gély-du-Fesc, a nord di Montpellier. Sopravvive abbastanza da riuscire a togliersi un’ultima soddisfazione: il 9 ottobre 1981 vede abolita in Francia la pena di morte, contro la quale si era sempre battuto, partecipando in prima linea a manifestazioni, firmando appelli e petizioni, e, ovviamente, scrivendo canzoni che la contestavano (LeGorille, La Messe au pendu).

Tornato nella residenza del suo amico chirurgo a Saint-Gély-du-Fesc, il 22 ottobre festeggia lì il suo sessantesimo compleanno. Quando la morte lo sorprende, è la tarda serata del 29 ottobre 1981; la mattina del 31 viene sepolto a Sète, nel piccolo cimitero di Py, quello dei «poveri», dove le bianche tombe risplendono dei raggi del sole che accarezzano la vicina superficie del mare. Lo aveva domandato lui stesso, in una canzone del 1966, Supplique pour êtreenterré à la plage de Sète. Tra i titoli delle sue canzoni vanno ricordati (almeno): Sale petit bonhomme, Le blason, La Messe au pendu, Mélanie, La Robe, La religieuse, Pensées de mort, Mourir pour desidées.

Non pochi, nel mondo, coloro che si sono cimentati nel tradurre i suoi testi. Splendide, per lirismo e ispirazione, le versioni in spagnolo del cileno Eduardo Peralta, «che ha diffuso la poesia, la tenerezza e la filosofia anarchica di Brassens nell’America Latina oppressa dalla dittatura e dalla corruzione politica e (…) quelle in russo di Alexander Avanassov, che negli anni della guerra fredda trovò nella sua musica un inno alla libertà di pensiero»iii. Grande successo hanno avuto, in Italia, le versioni in dialetto milanese di Nanni Svampa e, soprattutto, quelle di Fabrizio De André: Il gorilla, Morire per delle idee, Le passanti, Delitto di paese, La marcia nuziale, Nell’acqua della chiara fontana. Il cantautore genovese riassumeva così l’influenza che il maestro francese aveva avuto su di lui: «Per me è stato un Socrate del ventesimo secolo: insegnava come comportarsi o, al minimo, come non comportarsi. Non posso dirmi certo del fatto che, se non avessi ascoltato le sue canzoni, non avrei scritto le mie. Sono però sicurissimo del fatto che, se non avessi ascoltato le canzoni di Brassens, non avrei vissuto come ho vissuto».

i «(…)Elle est à toi cette chanson/Toi l´hôtesse qui sans façon/M´as donné quatre bouts de pain/Quand dans ma vie il faisait faim/Toi qui m´ouvris ta huche quand/Les croquantes et les croquants/Tous les gens bien intentionnés/S´amusaient à me voir jeûner (…)»

ii «Ces furies, à peine si j’ose / Le dire, tellement c’est bas, Leur auraient même coupé les choses: / Par bonheur ils n’en avaient pas!». «Quelle furie, e ho appena il coraggio di dirlo per quanto è volgare, gli avrebbero tagliato pure i coglioni, /menomale che quelli non ce li avevano!»