Qui potrai trovare una vasta rassegna di materiali aventi ad oggetto uno dei periodi più interessanti della recente storia repubblicana, quello compreso tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo scorso.

Il sito comprende sei aree tematiche e ben ventidue sottocategorie con centinaia di pezzi su anni di piombo, strategia della tensione, vicende e personaggi più o meno misconosciuti di un’epoca soltanto apparentemente lontana. Per rinfrescare la memoria di chi c’era e far capire a chi era troppo giovane o non era ancora nato.

Buona lettura e non dimenticare di iscriverti sulla «newsletter» posta alla base del sito. Lasciando un tuo recapito mail avrai la possibilità di essere costantemente informato sulle novità di questo sito e i progetti editoriali di Spazio 70.

La versione della vendetta interna, del regolamento di conti fra sette rivali, è la versione più semplicistica, più immediata, più facile per tutti coloro che — con l’approvazione della legge sui diritti civili e l’attribuzione a Martin Luther King del Premio Nobel per la pace — danno il problema nero negli Stati Uniti per risolto. I giornali italiani l’hanno trovata pienamente convincente, quasi che il delitto non abbia giovato anzitutto ai razzisti. Malcolm X, che aveva lasciato da qualche tempo il movimento dei Black Muslim (Musulmani neri), sarebbe stato abbattuto dai vecchi compagni, che non gli vogliono perdonare le accuse da lui rivolte all’organizzazione e al suo capo riconosciuto Elijah Muhammad: isolati atti di ritorsione commessi nei giorni seguenti contro edifici di culto dei Musulmani neri avrebbero confermato le prime impressioni; il presunto assassino arrestato dalla polizia, del resto, è un nero e gli amici dell’ucciso hanno minacciato rappresaglie contro lo stesso Elijah Muhammad.

L’assassinio di Malcolm X — la cui ascetica, intelligente, pittoresca personalità ha costituito in questi anni uno dei più vivaci fattori catalizzatori della protesta nera — è stato consumato il 21 febbraio a New York. Per essere avvenuto nel nord degli Stati Uniti, esso si inquadra dunque in una problematica speciale, sul piano dei disordini sanguinosi di Harlem del luglio scorso, della rabbiosa frustrazione delle masse nere senza lavoro delle città industriali, dell’inferiorità avallata da una pratica di vita anziché da un apparato di leggi segregazioniste.

È nel nord che i Musulmani neri hanno condotto la più parte della loro azione ed è nel nord che essi hanno trovato i propri adepti, che, secondo le diverse stime, oscillerebbero fra i 100 mila e i 250 mila: mossi da una fede istintiva, da un cieco odio per l’uomo bianco, dalla sicurezza di essere nel vero, i Black Muslim rispondono al razzismo dei bianchi con altro razzismo, alla loro intransigenza con altra intransigenza. La sola soluzione al problema nero è per loro la costituzione di uno “Stato nero” da ricavare all’interno degli Stati Uniti. Per questo essi si sono sempre astenuti dal collaborare con le altre organizzazioni nere, integrazioniste, accusate di voler “cercare i favori dell’uomo bianco”, di paternalismo, di compiacenza per il gradualismo che è l’argomento preferito di tutti i razzisti bianchi, negando ogni comunione con i valori della società americana (bianca, occidentale e cristiana) e confidando della nuova fierezza che verrà ai neri dalla presa di coscienza della “superiorità” della loro razza rigenerata dall’Islam.

Malgrado l’estremismo delle loro rivendicazioni, esula dalla dottrina dei Black Muslim, che hanno intanto respinto ogni responsabilità nel delitto del 21 febbraio, l’atto singolo di vendetta, la violenza gratuita, tanto più contro un altro leader nero, sia pure impegnato in un programma controcorrente. È possibile naturalmente che i sospetti contro i Black Muslim — come organizzazione o più verosimilmente al livello individuale di alcuni aderenti — debbano rivelarsi fondati: la spiegazione sarebbe egualmente insufficiente, inadeguata, non tenendo conto del processo di esasperazione cui le masse nere sono state portate dalla politica del governo americano, dal sadismo dei razzisti e dalla passività dei più.

La stampa italiana che non vuole ammettere le reali dimensioni di un problema che sta scuotendo tutto il sistema pseudo-democratico e pseudo-legalitario della Way of life americana si è affrettata a liquidare la morte di un eminente leader alla stregua di una vendetta fra membri della malavita, ignorando o simulando di ignorare il peso che hanno nella “rivolta nera” i Black Muslim, dalla cui matrice è disceso anche Malcolm X. Più sensatamente, lo scrittore nero James Baldwin ha detto: “Malcolm X è morto per colpa degli uomini che hanno creato la supremazia dell’uomo bianco”. La diagnosi è esatta tanto se riferita all’emancipazione dei neri in generale, quanto se collegata più da vicino al problema come si pone a New York.

Il problema nero a New York ha il suo simbolo doloroso in Harlem. Una commissione incaricata di vagliare il problema dei giovani neri di Harlem sintetizzava così il suo giudizio: “Harlem è un ghetto, una colonia economica della città di New York. I suoi abitanti formano una comunità inferiore, vittima della cupidità, della crudeltà, della durezza dei loro padroni. Questa stessa comunità si caratterizza per lo spirito di disfattismo, l’ostilità cieca, l’aggressività, le tensioni esterne e le agitazioni interne”. L’estenuante battaglia dei neri per l’affermazione dei propri diritti e della propria personalità ha generato, si direbbe per genesi interna, di fronte all’inanità degli sforzi, un senso di impotenza che può appunto tradursi nella violenza per la violenza. Da alcuni mesi anche i razzisti sembrano consci di questo fenomeno e non reagiscono più con la forza ai tentativi di riscatto dei neri, opponendo loro l’indifferenza: in occasione delle recenti manifestazioni di Selma (Alabama) per l’iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di colore, l’assenza di reazioni da parte della cittadinanza bianca — se si esclude la consueta brutalità della polizia, che i bianchi possono anche, a fatti avvenuti, deplorare — ha svuotato del suo stesso significato l’azione, che si è esaurita in una prova di forza con un interlocutore inesistente.

Inutile è stata persino la massiccia incarcerazione di tremila dimostranti. “Con l’aiuto dell’abitudine”, ha scritto Le Monde, “tutto si svolge come se fosse inevitabile che schiere di neri siano regolarmente arrestati, liberati sotto cauzione, giudicati, condannati…”. È così che la strategia della non violenza, che ha bisogno di “provocare” per essere efficiente, comincia a tradire le sue insufficienze.

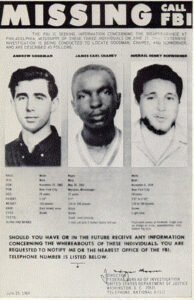

Un manifesto dell’FBI, firmato J. Edgar Hoover, con le foto di Andrew Goodman, James Chaney e Michael Schwerner. I tre, attivisti del movimento per i diritti civili degli afroamericani, furono uccisi a colpi di pistola da alcuni militanti del Ku Klux Klan, con la complicità dello sceriffo della contea di Neshoba, in Mississippi (giugno 1964)

L’identità fisica di chi ha sparato contro Malcolm X interessa soprattutto la giustizia americana. Le motivazioni più profonde del gesto sono da ricercare al di fuori della sala in cui l’omicidio è avvenuto: nei quartieri neri abbruttiti dalla droga e dalla disperazione, nei tribunali dei bianchi che mandano assolti e impuniti gli assassini dei neri e degli integrazionisti, nelle strade del Missisippi e della Alabama dove la sopraffazione messa in atto dalle stesse polizie locali si manifesta sotto l’emblema della legge, nel cuore stesso degli uomini americani che davanti a un problema gigantesco, da cui può dipendere il futuro assetto della loro società nazionale, non sanno come uscire dal cerchio della violenza.

Non va dimenticato neppure che si è sempre parlato, con una certa credibilità, di rapporti segreti fra i Black Muslim e i nazisti e i razzisti del Ku-Klux-Klan, che in fondo non possono non condividere il mito dello Stato “separato”, quale massima realizzazione della loro politica di segregazione. Fra le denunce di Malcolm X c’era anche questa, scottante sia per i bianchi, occulti sostenitori dell’estremismo nero, che per i dirigenti del movimento: nel dicembre 1960, i razzisti del sud avrebbero persino offerto ai Musulmani neri un pezzo di terra per dare un avvio concreto al loro programma.

Malcolm X aveva rotto con i Musulmani neri nel dicembre 1963. Il pretesto del suo allontanamento dall’organizzazione e dal suo “profeta”, Elijah Muhammad, al cui fianco aveva servito da anni come principale collaboratore, fu la morte di Kennedy che Malcolm X aveva commentato in modo ritenuto inopportuno dagli altri dirigenti. Le cause effettive di quella secessione dovevano però essere diverse: la lotta per il potere fra un grande agitatore come Malcolm X e un uomo distante dalla folla e dall’azione diretta come Elijah Muhammad e non poche divergenze di ordine ideologico. Malcolm X era infatti giunto alla conclusione che il richiamo persistito all’Islam poteva riuscire un ostacolo alla creazione di un vero “nazionalismo nero” e aveva preso a parlare in termini più propriamente politici, non rifuggendo da contatti con tutte le organizzazioni di estrema sinistra del panorama politico americano e mondiale.

Malcolm X fondò così nel marzo 1964 un’altra organizzazione, l’Organizzazione per l’unità afro-americana, e cercò di interessare alla sua iniziativa i capi degli Stati africani indipendenti: l’esito della operazione non fu eccezionale, ma era stato compiuto il primo passo verso l’internazionalizzazione del conflitto razziale negli Stati Uniti, logico sviluppo della prospettiva “decolonizzatrice” che gli si vorrebbe dare.

Se i metodi della non violenza non appaiono sempre idonei al conseguimento degli obiettivi essenziali della liberazione del nero americano, è difficile credere che la battaglia per la “separazione” — che ispira i Black Muslim al pari dei seguaci di Malcolm X — possa rappresentare la via d’uscita della crisi. Il suo irrealismo la dipinge subito come una non politica. Il suo razzismo implicito ne indebolisce le capacità d’attrazione: il razzismo dei neri deve, è vero, essere imputato al razzismo dei bianchi; è certamente l’ultimo prodotto di secoli di inenarrabili sofferenze, ma esso nasconde tutti i limiti che, a prescindere da un giudizio morale, costituiscono l’equivoco di ogni dottrina basata su elementi razziali.

La liberazione del nero americano non potrà in effetti avvenire che nell’ambito di una profonda trasformazione dell’intera società americana, cui devono partecipare tutte le forze sane, coalizzate contro i privilegi, non solo di razza, avendo sempre un sottofondo economico-sociale, dai quali deriva la soggezione dei neri. L’integrazionismo resta la linea di condotta più valida, anche se i mezzi impiegati dalle organizzazioni che la praticano non sembrano in grado di smuovere la situazione dell’impasse in cui l’ha posta l’approvazione della legge sui diritti civili.

Può essere scambiato per un paradosso, ma il successo parlamentare di Johnson, allorché riuscì a far votare il testo della legge, è all’origine del ristagno attuale. Dal punto di vista giuridico, i neri hanno conquistato la parità e l’amministrazione non intende ingaggiare altre contese con il legislativo. I neri non hanno ottenuto di fatto l’iscrizione nelle liste elettorali, le magistrature locali continuano a usare pesanti discriminazioni nei loro confronti, la polizia ricorre alla forza ovunque le manifestazioni pacifiche dei neri ne forniscono l’occasione, ma le responsabilità dei dirigenti federali non sono formalmente in causa.

Privo del prestigio necessario, incapace delle intuizioni magari astratte di Kennedy, prigioniero della sua stessa vasta maggioranza, il presidente Johnson ha incanalato l’emancipazione dei neri nella più rigorosa legalità; private della loro arma tradizionale, le organizzazioni integrazioniste non potranno alla lunga sfuggire a loro volta alla tentazione della violenza.

La violenza, però, come ha dimostrato il caso dei Black Muslim e la morte di Malcolm X, tende a ritorcersi sui suoi stessi autori. La verità che si deduce dall’assassinio di Malcolm X — una delle figure più importanti del movimento nero, la cui scomparsa è destinata ad avere certo delle ripercussioni negative — non consiste già in una pretesa sorda rivalità fra le organizzazioni nere estremiste bensì nella fase attraversata dal movimento di emancipazione giunto alle soglie della rivolta. Nell’ipotesi più semplice, è la degenerazione nel parossismo di un impegno di cui si tardano a scorgere i risultati. È a questo punto che interviene con la sua intransigenza il nuovo credo del rifiuto integrale; non sarebbe corretto dire che il “secessionismo” diverrà lo sbocco naturale della rivolta solo quanto l’integrazionismo dovesse fallire, perché le due correnti sono forse prossime a conciliarsi, sia pure come poli dialettici.

Malcolm X, il più rigido campione della lotta anti-bianchi, è stato ucciso, ma gli stimoli della “rivoluzione” che i suoi slogan hanno introdotto nel movimento nero restano.